ИТАК, САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОСТЫ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

1. Боль и страх https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11153

2. Сексуальная дисфункция после приема антидепрессантов – новые данные https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11155

3. Два вида ошибки https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11157

4. О научности психоанализа https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11159

5. Нарциссизм в организациях https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11161

6. Новая болезнь «Расстройство мотивационного дефицита» (MoDeD) https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11162

7. Что такое психоз https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11165

Как Вы могли убедиться, на канале нет рекламы, «партнёрских постов», текста, который сгенерировал ИИ, так же откровенной бредятины в виде популярной психологии (мотивации, денег, отношений, как стать успешным успехом и пр.).

Я не собираю «звёздочки» или донаты, не продаю и не покупаю рекламу, а к сумасшедшей рекламе от Дурова, я, понятное дело, не имею никакого отношения.

«Клинический психоанализ» – это просветительский проект, который я веду один, опираясь лишь на Вашу поддержку и мой интерес (в свободное от основной работы время).

Если бы Вы смогли бы поделиться информацией о канале «Клинический психоанализ» с друзьями, то это было бы большой помощью.

P.S. Канал на YouTube (диалоги на тему клинической психологии с другими профессионалами) https://youtube.com/channel/UCer3mWcnrsF7sStz1dRphXg?si=RZ_LrGh5Npxuv60E

Канал на TikTok (короткие видео) https://www.tiktok.com/@denis.avtonomov

Я в Х (твиттер) https://x.com/AvtonomovDenis

Там размещаются материалы, которые вероятно, не будут публиковаться на этом канале. Может быть, Вам будет интересен такой жанр.

1. Боль и страх https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11153

2. Сексуальная дисфункция после приема антидепрессантов – новые данные https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11155

3. Два вида ошибки https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11157

4. О научности психоанализа https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11159

5. Нарциссизм в организациях https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11161

6. Новая болезнь «Расстройство мотивационного дефицита» (MoDeD) https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11162

7. Что такое психоз https://www.tg-me.com/clinicalpsychoanalysis/11165

Как Вы могли убедиться, на канале нет рекламы, «партнёрских постов», текста, который сгенерировал ИИ, так же откровенной бредятины в виде популярной психологии (мотивации, денег, отношений, как стать успешным успехом и пр.).

Я не собираю «звёздочки» или донаты, не продаю и не покупаю рекламу, а к сумасшедшей рекламе от Дурова, я, понятное дело, не имею никакого отношения.

«Клинический психоанализ» – это просветительский проект, который я веду один, опираясь лишь на Вашу поддержку и мой интерес (в свободное от основной работы время).

Если бы Вы смогли бы поделиться информацией о канале «Клинический психоанализ» с друзьями, то это было бы большой помощью.

P.S. Канал на YouTube (диалоги на тему клинической психологии с другими профессионалами) https://youtube.com/channel/UCer3mWcnrsF7sStz1dRphXg?si=RZ_LrGh5Npxuv60E

Канал на TikTok (короткие видео) https://www.tiktok.com/@denis.avtonomov

Я в Х (твиттер) https://x.com/AvtonomovDenis

Там размещаются материалы, которые вероятно, не будут публиковаться на этом канале. Может быть, Вам будет интересен такой жанр.

Telegram

Клинический психоанализ

Боль и страх — это эмоции, которые легче всего могут нас сломать. Они заставляют нас чувствовать себя маленькими и беспомощными перед лицом событий, которые нам не под силу.

Страх — это предвосхищающая реакция на потенциально опасную ситуацию, а боль —…

Страх — это предвосхищающая реакция на потенциально опасную ситуацию, а боль —…

[При психозе] поворот от реляционного мира объектов и внешней реальности к сенсорной самостимуляции включен в этиологию различных состояний, находящихся на границах анализируемости, таких как перверсии, аддикции, расстройства влечений, соматическая разрядка или образование аутистических ядер и защит.

Де Мази приходит к выводу, что не столько деструктивность ребенка, которому суждено стать психотиком, сколько особое соблазнительное удовольствие и/или потребность убежать от фрустрации и боли вынуждают его покинуть реляционный мир в пользу создания «другого мира», который он строит сам и может всемогущим образом контролировать.

Это убежище, куда пациент может возвращаться всякий раз при последующем столкновении с фрустрацией, беспомощностью и депривацией, затем воспринимается как превосходящее психическую реальность именно из-за [сенсорных] ощущений, которые оно может генерировать, поскольку пациент изменяет свои органы чувств и разрушает психические органы познания.

Это злокачественный процесс, в ходе которого психика теряет способность функционировать как орган мышления и вместо этого становится органом, главной целью которого, как кажется, является генерирование ощущений.

В конце концов этот изначально эйфорический мир становится преследующим и угрожающим.

Как и в случае с наркотической или алкогольной зависимостью, пациент поначалу соблазняется приятным состоянием отступления в психическое убежище и не понимает или не задумывается об опасных последствиях, которые могут возникнуть в результате такого рода действий.

Хотя часто этот процесс происходит неосознанно, или, возможно, точнее будет сказать «рефлекторно», существует повторяющийся «выбор» между столкновением с болью или фрустрацией и стиранием реальности и изоляцией от нее.

Прояснение и интерпретация этой «точки выбора» — наряду с укреплением непсихотических функций психики — становятся важными элементами процесса лечения.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#зависимость

#психоанализ

#психиатрия

Де Мази приходит к выводу, что не столько деструктивность ребенка, которому суждено стать психотиком, сколько особое соблазнительное удовольствие и/или потребность убежать от фрустрации и боли вынуждают его покинуть реляционный мир в пользу создания «другого мира», который он строит сам и может всемогущим образом контролировать.

Это убежище, куда пациент может возвращаться всякий раз при последующем столкновении с фрустрацией, беспомощностью и депривацией, затем воспринимается как превосходящее психическую реальность именно из-за [сенсорных] ощущений, которые оно может генерировать, поскольку пациент изменяет свои органы чувств и разрушает психические органы познания.

Это злокачественный процесс, в ходе которого психика теряет способность функционировать как орган мышления и вместо этого становится органом, главной целью которого, как кажется, является генерирование ощущений.

В конце концов этот изначально эйфорический мир становится преследующим и угрожающим.

Как и в случае с наркотической или алкогольной зависимостью, пациент поначалу соблазняется приятным состоянием отступления в психическое убежище и не понимает или не задумывается об опасных последствиях, которые могут возникнуть в результате такого рода действий.

Хотя часто этот процесс происходит неосознанно, или, возможно, точнее будет сказать «рефлекторно», существует повторяющийся «выбор» между столкновением с болью или фрустрацией и стиранием реальности и изоляцией от нее.

Прояснение и интерпретация этой «точки выбора» — наряду с укреплением непсихотических функций психики — становятся важными элементами процесса лечения.

Франко Де Мази. Психоаналитический подход к лечению психозов. Происхождение, психопатология и примеры из клиники / Перевод с английского Галины Ратмановой — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2025. — 320 с.

#психоз

#зависимость

#психоанализ

#психиатрия

Я уже как-то писал о сложных взаимоотношениях психоанализа и оккультизма.

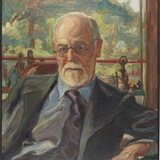

Как известно, Зигмунд Фрейд был учёным и атеистом, но он также интересовался и мистикой.

Дело в том, что начале 20 века, произошёл самый мощный всплеск интереса к магии, спиритизму и оккультизму в Западном обществе. Причиной послужила Первая Мировая война и следующая за ней пандемия испанского гриппа.

Огромное количество людей в Европе и Америке внезапно стали стихийными мистиками, заинтересовались Востоком, начали практиковать общение с духами и призраками, пытаясь таким образом осмыслить произошедшую катастрофу, потерю своих родных на войне и эпидемию (в которой, к слову, погибло ещё больше народу чем на самой войне).

В 1922 году З. Фрейд пишет статью ставшую известной под названием «Психоанализ и телепатия».

Статья была опубликована лишь после его смерти, и издатели дали ей поверхностное название, не соответствующее содержанию.

З. Фрейд отмечал, что: «Мое личное отношение к этому материалу остается лишенным энтузиазма и двойственным» и что «Я обсуждаю тему оккультизма под давлением огромного сопротивления».

В 1933 году он делает признание: «Возможно, у меня тоже есть тайная склонность к чудесам».

З. Фрейд с некоторой иронией отмечал, что нашу, психоаналитическую магию посторонние могут и не заметить, поскольку столь растянутое во времени волшебство, как он выразился, теряет видимость чуда.

Ближе к концу жизни он дал такое определение мистике:

«Мистика, темное самовосприятие царства, простирающегося за пределами «Я»». (Gesammelte Werke, XVII, S. 152.).

Вот, кстати ещё одна любопытная публикация на эту тему.

https://daily.jstor.org/when-psychoanalysts-believed-in-magic/

#оккультизм

#психоанализ

Как известно, Зигмунд Фрейд был учёным и атеистом, но он также интересовался и мистикой.

Дело в том, что начале 20 века, произошёл самый мощный всплеск интереса к магии, спиритизму и оккультизму в Западном обществе. Причиной послужила Первая Мировая война и следующая за ней пандемия испанского гриппа.

Огромное количество людей в Европе и Америке внезапно стали стихийными мистиками, заинтересовались Востоком, начали практиковать общение с духами и призраками, пытаясь таким образом осмыслить произошедшую катастрофу, потерю своих родных на войне и эпидемию (в которой, к слову, погибло ещё больше народу чем на самой войне).

В 1922 году З. Фрейд пишет статью ставшую известной под названием «Психоанализ и телепатия».

Статья была опубликована лишь после его смерти, и издатели дали ей поверхностное название, не соответствующее содержанию.

З. Фрейд отмечал, что: «Мое личное отношение к этому материалу остается лишенным энтузиазма и двойственным» и что «Я обсуждаю тему оккультизма под давлением огромного сопротивления».

В 1933 году он делает признание: «Возможно, у меня тоже есть тайная склонность к чудесам».

З. Фрейд с некоторой иронией отмечал, что нашу, психоаналитическую магию посторонние могут и не заметить, поскольку столь растянутое во времени волшебство, как он выразился, теряет видимость чуда.

Ближе к концу жизни он дал такое определение мистике:

«Мистика, темное самовосприятие царства, простирающегося за пределами «Я»». (Gesammelte Werke, XVII, S. 152.).

Вот, кстати ещё одна любопытная публикация на эту тему.

https://daily.jstor.org/when-psychoanalysts-believed-in-magic/

#оккультизм

#психоанализ

JSTOR Daily

When Psychoanalysts Believed in Magic

Sigmund Freud told Carl Jung it was important to keep sexuality at the center of the human psyche, rather than anything spiritualist.

Неуверенность в себе и депрессия

Уверенность в себе, можно условно разделить на локальную (привязанную к выполнению конкретной задачи) и глобальную (долгосрочную оценку себя и собственной эффективности, в широком смысле этого слова).

Депрессия, зачастую переживается человеком как глобальная неуверенность в себе.

Люди с симптомами депрессии, не уверены в своих способностях, силах и компетенциях. Как правило, такие люди полны сомнений.

«Сомнение», по-сути это синоним слова «неуверенность».

Сомнения неприятны, однако «сомнения», в своём положительном значении, побуждают нас стремиться к более глубокому пониманию, учитывать альтернативные варианты и иные возможности.

По этой причине люди, у которых имеются не выраженные симптомы депрессии, зачастую выглядят более глубокими, здравомыслящими, доброжелательными и более компетентными (т.н. «депрессивный реализм»).

Не стоит идеализировать «уверенность», равно как и не разумно однозначно оценивать «неуверенность» как нечто ужасное. П. Кейсмент в работе «Плененный разум» (2011), замечает, что «на санскрите слово «уверенность» и слово «заключение, пленение» имеют один и тот же корень, а слово «неуверенность» и «свобода» так же происходят от одного корня».

Однако всепроникающий характер этой глобальной депрессивной неуверенности может привести не к свободе, а неспособности замечать собственные случаи высокой (локальной) уверенности.

Так в эксперименте участники без депрессии выполняющие тестовые задания испытывали затем позитивную предвзятость в своем восприятии полученных ими самими результатов их работы (т.е. они не были объективны в свою сторону), но при этом они реалистично воспринимали результаты работы других людей.

Напротив, люди страдающие депрессией, демонстрируют относительно реалистичное восприятие своей собственной работы (человек, находящийся в депрессии, более точнен в оценке) и при этом (что любопытно) они показали более позитивное отношение к результатам других (тут уже была меньшая точность из-за позитивной предвзятости к другим и негативной к себе).

Было так же замечено, что ремиссия симптомов депрессии, достигнутая как с помощью психотерапии, так и с помощью антидепрессантов, снижает это всеобъемлющее ощущение неуверенности в себе.

Люди с высокими уровнями тревоги и депрессии, а так же пациенты с депрессией, демонстрируют бо́льшую чувствительность к негативной информации (обратной связи), по сравнению с позитивной, особенно когда эта информация воспринимается ими как имеющая к ним личное отношение.

Окончание следует...

Уверенность в себе, можно условно разделить на локальную (привязанную к выполнению конкретной задачи) и глобальную (долгосрочную оценку себя и собственной эффективности, в широком смысле этого слова).

Депрессия, зачастую переживается человеком как глобальная неуверенность в себе.

Люди с симптомами депрессии, не уверены в своих способностях, силах и компетенциях. Как правило, такие люди полны сомнений.

«Сомнение», по-сути это синоним слова «неуверенность».

Сомнения неприятны, однако «сомнения», в своём положительном значении, побуждают нас стремиться к более глубокому пониманию, учитывать альтернативные варианты и иные возможности.

По этой причине люди, у которых имеются не выраженные симптомы депрессии, зачастую выглядят более глубокими, здравомыслящими, доброжелательными и более компетентными (т.н. «депрессивный реализм»).

Не стоит идеализировать «уверенность», равно как и не разумно однозначно оценивать «неуверенность» как нечто ужасное. П. Кейсмент в работе «Плененный разум» (2011), замечает, что «на санскрите слово «уверенность» и слово «заключение, пленение» имеют один и тот же корень, а слово «неуверенность» и «свобода» так же происходят от одного корня».

Однако всепроникающий характер этой глобальной депрессивной неуверенности может привести не к свободе, а неспособности замечать собственные случаи высокой (локальной) уверенности.

Так в эксперименте участники без депрессии выполняющие тестовые задания испытывали затем позитивную предвзятость в своем восприятии полученных ими самими результатов их работы (т.е. они не были объективны в свою сторону), но при этом они реалистично воспринимали результаты работы других людей.

Напротив, люди страдающие депрессией, демонстрируют относительно реалистичное восприятие своей собственной работы (человек, находящийся в депрессии, более точнен в оценке) и при этом (что любопытно) они показали более позитивное отношение к результатам других (тут уже была меньшая точность из-за позитивной предвзятости к другим и негативной к себе).

Было так же замечено, что ремиссия симптомов депрессии, достигнутая как с помощью психотерапии, так и с помощью антидепрессантов, снижает это всеобъемлющее ощущение неуверенности в себе.

Люди с высокими уровнями тревоги и депрессии, а так же пациенты с депрессией, демонстрируют бо́льшую чувствительность к негативной информации (обратной связи), по сравнению с позитивной, особенно когда эта информация воспринимается ими как имеющая к ним личное отношение.

Окончание следует...

Симптомы тревоги и депрессии также тесно связаны с т.н. «синдромом самозванца».

«Синдром самозванца» – это устойчивое, глобальное ощущение своей некомпетентности, а так же сомнения в своих достижениях, несмотря на получение положительной обратной связи и факты говорящие об обратном.

Одна из гипотез относительно «неуверенности» заключается в том, что человек искаженно и предвзято судит о самом себе, своих достижениях, а так же аномально реагирует на собственную эффективность.

Человек с депрессией при составлении будущих прогнозов о себе самом, включает в систему оценки больше негативной и меньше позитивной информации.

Человек будучи в депрессии, с одной стороны, уделяет большое внимание негативным аспектам своей жизни (всячески их подчеркивая), а с другой стороны, в случае позитивного исхода или достижения, интерпретирует этот успех не как результат своих усилий, а как случайность или простое везение. Они как правило, сосредоточены на проблемах и своих не очень удачных решениях в прошлом, а так же параллельно игнорируют, те ситуации, в которых они были на высоте (отказываются предписывать себе достижения и успех).

В целом, люди с депрессией больше учатся на негативной и меньше на позитивной информации, у них наблюдается низкая уверенность в себе даже несмотря на то, при сравнении их реальные результаты могут не отличаются от результатов других людей или даже превосходить их.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-57040-0

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735812000670?via%3Dihub

#самоуверенность

#тревога

#депрессия

#синдром_самозванца

«Синдром самозванца» – это устойчивое, глобальное ощущение своей некомпетентности, а так же сомнения в своих достижениях, несмотря на получение положительной обратной связи и факты говорящие об обратном.

Одна из гипотез относительно «неуверенности» заключается в том, что человек искаженно и предвзято судит о самом себе, своих достижениях, а так же аномально реагирует на собственную эффективность.

Человек с депрессией при составлении будущих прогнозов о себе самом, включает в систему оценки больше негативной и меньше позитивной информации.

Человек будучи в депрессии, с одной стороны, уделяет большое внимание негативным аспектам своей жизни (всячески их подчеркивая), а с другой стороны, в случае позитивного исхода или достижения, интерпретирует этот успех не как результат своих усилий, а как случайность или простое везение. Они как правило, сосредоточены на проблемах и своих не очень удачных решениях в прошлом, а так же параллельно игнорируют, те ситуации, в которых они были на высоте (отказываются предписывать себе достижения и успех).

В целом, люди с депрессией больше учатся на негативной и меньше на позитивной информации, у них наблюдается низкая уверенность в себе даже несмотря на то, при сравнении их реальные результаты могут не отличаются от результатов других людей или даже превосходить их.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-57040-0

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735812000670?via%3Dihub

#самоуверенность

#тревога

#депрессия

#синдром_самозванца

Nature

Distorted learning from local metacognition supports transdiagnostic underconfidence

Nature Communications - Individuals with symptoms of anxiety and depression exhibit persistent underconfidence. Here, the authors show that distortions in learning from local metacognition can...