Знаменитая «Преображенская свеча» — изящная колокольня Никольского единоверческого монастыря, что на Преображенском кладбище. Редкий образец готики в православном зодчестве. Проектировал этнический немец Максим Карлович Геппенер.

Чёрно-белая фотография сделана в 1884 году.

Единоверческий монастырь открылся весной 1866 года. Никольским он стал в память о скончавшемся цесаревиче Николае Александровиче (наследник русского престола, известный в романовской семье как Никс).

40-метровая «Преображенская свеча» Геппенера была возведена для главного монастырского храма Успения Пресвятой Богородицы. У сего храма уже была своя небольшая колокольня (на фото башенка рядом со свечой). Но купец Макар Николаев Кабанов (торговал жерновыми камнями и гранитными памятниками) подарил обители большой колокол. Пришлось строить для него отдельную звонницу.

В советские годы обитель была закрыта. Колокола пропали. Здесь была рабочая коммуна завода №12 «Радио» — жилье. Ограда с башнями сломана в 1930-е. В 2020 году здесь прошла первая после закрытия служба. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Крестовоздвиженская моленная старообрядческой общины у Преображенского кладбища

Чёрно-белая фотография сделана в 1884 году.

Во время чумы 1771 года у Преображенской заставы появились чумной карантин и погост. В эту часть слободы переселялись старообрядцы-безпоповцы. Они считались раскольниками, и место у кладбища было разрешено властями для их поселения. Сначала здесь возник мужской монастырь в виде богадельного дома. Затем появилась женская обитель.

Единоверческий монастырь открылся весной 1866 года. Никольским он стал в память о скончавшемся цесаревиче Николае Александровиче (наследник русского престола, известный в романовской семье как Никс).

40-метровая «Преображенская свеча» Геппенера была возведена для главного монастырского храма Успения Пресвятой Богородицы. У сего храма уже была своя небольшая колокольня (на фото башенка рядом со свечой). Но купец Макар Николаев Кабанов (торговал жерновыми камнями и гранитными памятниками) подарил обители большой колокол. Пришлось строить для него отдельную звонницу.

В советские годы обитель была закрыта. Колокола пропали. Здесь была рабочая коммуна завода №12 «Радио» — жилье. Ограда с башнями сломана в 1930-е. В 2020 году здесь прошла первая после закрытия служба. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Крестовоздвиженская моленная старообрядческой общины у Преображенского кладбища

❤64👍47🔥2

Удивительная судьба у дома в Лужниковском переулке (ныне Вишняковский). Его история началась ещё в екатерининскую эпоху, когда здесь появилась усадьба купеческой семьи Лукутиных. Главный дом в три этажа с шестиколонным портиком был возведён в 1790-е годы по заказу Василия Андреевича Лукутина. В 1812 году большой приусадебный сад уберёг дом от Великого пожара.

В 1910 году дом впервые был надстроен по проекту архитектора Петра Анисимовича Ушакова. Тогдашний владелец, дальний родственник Третьяковых, превратил его в четырёхэтажный доходный дом. В 1930-е трест Моснадстрой прибавил ещё два этажа, а в 1980-е — ещё три. К сожалению, при этом были уничтожены старинные пилоны парадных усадебных ворот — мешали проезду техники. Жаль, что теперь нельзя вернуть дому исторический облик. Адрес: Вишняковский переулок, 23

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 40 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железной дороги на Старой Басманной

В 1910 году дом впервые был надстроен по проекту архитектора Петра Анисимовича Ушакова. Тогдашний владелец, дальний родственник Третьяковых, превратил его в четырёхэтажный доходный дом. В 1930-е трест Моснадстрой прибавил ещё два этажа, а в 1980-е — ещё три. К сожалению, при этом были уничтожены старинные пилоны парадных усадебных ворот — мешали проезду техники. Жаль, что теперь нельзя вернуть дому исторический облик. Адрес: Вишняковский переулок, 23

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 40 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железной дороги на Старой Басманной

👍72❤26😢15🤯8🔥5👎3💔3🤔1

«Дом со зверями» на Чистопрудном бульваре был возведён в 1909 году. Деньги на строительство пожертвовала купеческая семья Оловянишниковых (знаменитые производители колоколов). Дом был доходный. На средства, получаемые от аренды, соседний храм Троицы Живоначальной, что у Покровских ворот, содержал приходскую школу и поддерживал неимущие семьи прихода. Некоторые квартиры были выделены для прихожан.

Архитекторы Лев Людвигович Кравецкий и Пётр Карлович Микини. Но в московскую историю дом вошёл с именем художника Сергея Ивановича Вашкова. Он разукрасил фасад барельефами в неорусском стиле, изображающими сказочных зверей, птиц, растения. Вашков поселился в доме; жил здесь до конца жизни.

В 1945 году дом был надстроен двумя этажами. Обычная практика тех лет, позволяющая дёшево и быстро получить дефицитную площадь. Архитектор Борис Львович Топаз сумел, пусть и с потерями (в основном пострадал декор), сохранить общий вид дома, не сильно искажая его облик. Адрес: Чистопрудный бульвар, 14.

Обе фотографии сделаны чуть с разных точек, чтобы вы могли лучше оценить изменения. Современный кадр повторил спустя 110 лет наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот

Архитекторы Лев Людвигович Кравецкий и Пётр Карлович Микини. Но в московскую историю дом вошёл с именем художника Сергея Ивановича Вашкова. Он разукрасил фасад барельефами в неорусском стиле, изображающими сказочных зверей, птиц, растения. Вашков поселился в доме; жил здесь до конца жизни.

В 1945 году дом был надстроен двумя этажами. Обычная практика тех лет, позволяющая дёшево и быстро получить дефицитную площадь. Архитектор Борис Львович Топаз сумел, пусть и с потерями (в основном пострадал декор), сохранить общий вид дома, не сильно искажая его облик. Адрес: Чистопрудный бульвар, 14.

Обе фотографии сделаны чуть с разных точек, чтобы вы могли лучше оценить изменения. Современный кадр повторил спустя 110 лет наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот

❤84👍66❤🔥9

В этом году 180 лет, как на большом пустыре у Каланчёвского поля началось строительство Петербургского вокзала. Место было заброшено с 1812 года.

Строительство железной дороги Санкт-Петербург — Москва началось в 1843 году. Спустя год, в 1844-м, был заложен вокзал. Работы особой государственной важности вело правление IV округа путей сообщения и публичных зданий. Единоличный подряд на строительство получил купец 1-й гильдии Александр Логинович Торлецкий.

Строительством вокзала руководил главноуправляющий путей сообщения Пётр Андреевич Клейнмихель. Говорят, сильно не поладил с архитектором здания Константином Андреевичем Тоном. Строительство было завершено в 1849 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были Петровские казармы на Петровке

Когда-то здесь стоял очень большой Новый полевой артиллерийский двор, перенесённый к Красному пруду в 1739 году. При дворе работала Московская Артиллерийская контора. По сути, это был огромный склад пушек, мортир, иного оружия, свинца и пороховых запасов. В дни Большого пожара двор сгорел с невероятным грохотом: взрывался порох. С того времени здесь образовался пустырь. Ныне его занимают Петербургский (ныне Ленинградский) и Ярославский вокзалы.

Строительство железной дороги Санкт-Петербург — Москва началось в 1843 году. Спустя год, в 1844-м, был заложен вокзал. Работы особой государственной важности вело правление IV округа путей сообщения и публичных зданий. Единоличный подряд на строительство получил купец 1-й гильдии Александр Логинович Торлецкий.

Строительством вокзала руководил главноуправляющий путей сообщения Пётр Андреевич Клейнмихель. Говорят, сильно не поладил с архитектором здания Константином Андреевичем Тоном. Строительство было завершено в 1849 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были Петровские казармы на Петровке

❤73👍49🔥9

Софийская набережная в 1884 году, то есть ровно 140 лет назад. Здание Мариинского училища Дамского попечительства о бедных.

Дом был возведён в 1780-е годы для президента Ревизион-коллегии Василия Михайловича Еропкина. Эта изначальная постройка сохранилась в основе здания. Позже дом перешёл Александру Николаевичу Зубову (отцу Платона Александровича Зубова, фаворита Екатерины II). Затем им владел генерал-майор Дурасов. В 1860 году дом был продан для размещения Мариинско-Ермоловского учебного заведения. Здесь обучали девочек из небогатых семей. Выпускницы получали звание домашней учительницы.

Маленький церковный купол на старинном снимке — это домовый храм Введения Пресвятой Богородицы. В советские годы здесь была школа №19. Потом Моспроект-2. При Лужкове памятник истории и архитектуры был назначен к сносу. Но, по счастью, не случилось. Несколько лет назад была реставрация. Геометка.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке

Дом был возведён в 1780-е годы для президента Ревизион-коллегии Василия Михайловича Еропкина. Эта изначальная постройка сохранилась в основе здания. Позже дом перешёл Александру Николаевичу Зубову (отцу Платона Александровича Зубова, фаворита Екатерины II). Затем им владел генерал-майор Дурасов. В 1860 году дом был продан для размещения Мариинско-Ермоловского учебного заведения. Здесь обучали девочек из небогатых семей. Выпускницы получали звание домашней учительницы.

Маленький церковный купол на старинном снимке — это домовый храм Введения Пресвятой Богородицы. В советские годы здесь была школа №19. Потом Моспроект-2. При Лужкове памятник истории и архитектуры был назначен к сносу. Но, по счастью, не случилось. Несколько лет назад была реставрация. Геометка.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Марфо-Мариинская обитель на Большой Ордынке

❤55👍45👏3😁2

Редкая фотография Рязанского проезда: автор — фотограф ТАСС Эммануил Евзерихин. На чёрно-белом кадре ещё не завершённый строительством Казанский вокзал. В кадре ГАЗ М-1, легендарная «эмка», выпускавшийся с 1936 года массовый легковой автомобиль. Рядом последние московские извозчики.

Строительство нового Казанского вокзала началось в 1913 году. В 1914-м началась Первая мировая война, затем революция, Гражданская бойня, разруха. Строительство затянулось. В общем здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 88 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Рязанский вокзал на Каланчёвской площади

Если в 1928 году в Москве насчитывалось около пяти тысяч извозчиков, то уже через восемь лет, в январе 1936 года, их было 120, а спустя ещё два года, в октябре 1938-го, — всего 47. Московские власти ограничивали движение для извозчиков. Например, в 1937 году движение для них в пределах Садового кольца было запрещено с 7:00 до 20:00. Из-за Великой Отечественной войны извозчики ненадолго вернулись в Москву. Перед тем как окончательно исчезнуть, извозчики занимались свадебными выездами да похоронами.

Строительство нового Казанского вокзала началось в 1913 году. В 1914-м началась Первая мировая война, затем революция, Гражданская бойня, разруха. Строительство затянулось. В общем здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 88 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Рязанский вокзал на Каланчёвской площади

❤66👍43💔5

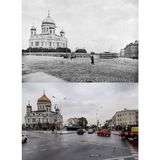

В ноябре шестого дня (по новому стилю) — ровно 230 лет со дня рождения Константина Андреевича Тона. Великий архитектор, основоположник русско-византийского стиля. На днях мы вспоминали Николаевский вокзал, возведённый по проекту Тона. Пожалуй, две самые известные работы Константина Андреевича в Москве — храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец. Самой высокой была колокольня Симонова монастыря (к сожалению, она была уничтожена).

Перед вами храм Христа Спасителя. В период его строительства Тон жил в Москве. В Гагаринском переулке. Из его кабинета открывался вид на строящийся храм, а также на Боровицкий холм, где в то же время строился Большой Кремлёвский дворец.

Константин Андреевич скончался, не дождавшись завершения работ. Строительство заканчивал его ученик. Храм простоял 48 лет и был снесён в декабре 1931 года. Чёрно-белый снимок сделан летом того года. Идут приготовления к сносу. Разобраны главный купол и главки. В 1990-е храм был воссоздан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Императорский Московский Малый театр

Перед вами храм Христа Спасителя. В период его строительства Тон жил в Москве. В Гагаринском переулке. Из его кабинета открывался вид на строящийся храм, а также на Боровицкий холм, где в то же время строился Большой Кремлёвский дворец.

Константин Андреевич скончался, не дождавшись завершения работ. Строительство заканчивал его ученик. Храм простоял 48 лет и был снесён в декабре 1931 года. Чёрно-белый снимок сделан летом того года. Идут приготовления к сносу. Разобраны главный купол и главки. В 1990-е храм был воссоздан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 90 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Императорский Московский Малый театр

❤54👍29😢12❤🔥7🔥2💔2🙈1

Нашли место, где до 1930-х стоял храм Саввы Освященного, что на Девичьем поле. Память о нём теперь сохраняют имена Саввинской набережной, Большого и Малого Саввинских переулков.

Когда-то на сём месте стоял Ново-Саввинский Киевский женский монастырь. Киевский — потому что монашки были из Киева. Каменный храм Преподобного Саввы был возведён в 1592-м, в годы царствования царя Фёдора Иоанновича, сына Ивана Грозного. У монастыря лежала патриаршая вотчина — Саввинская слобода. В монастыре были патриаршие покои. Обитель упразднена ещё при батюшке Петра Великого — царе Алексее Михайловиче.

Храм неоднократно пристраивался и перестраивался, древняя звонница в 1817 году была разобрана ради постройки новой. В советские годы, в начале 1930-х, храм был снесён. Часть места, на котором стоял храм, занял Московский экономико-статистический институт. Говорят, внутри — уцелевшие каменные храмовые ступени. Геометка.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Посмотрите, какой была Остоженка в 1880-е годы

Когда-то на сём месте стоял Ново-Саввинский Киевский женский монастырь. Киевский — потому что монашки были из Киева. Каменный храм Преподобного Саввы был возведён в 1592-м, в годы царствования царя Фёдора Иоанновича, сына Ивана Грозного. У монастыря лежала патриаршая вотчина — Саввинская слобода. В монастыре были патриаршие покои. Обитель упразднена ещё при батюшке Петра Великого — царе Алексее Михайловиче.

Храм неоднократно пристраивался и перестраивался, древняя звонница в 1817 году была разобрана ради постройки новой. В советские годы, в начале 1930-х, храм был снесён. Часть места, на котором стоял храм, занял Московский экономико-статистический институт. Говорят, внутри — уцелевшие каменные храмовые ступени. Геометка.

Обе фотографии сделаны примерно с одной точки с разницей около 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Посмотрите, какой была Остоженка в 1880-е годы

😢82❤22👍19💔3

Посмотрите, каким был Реутов в 1930 году. Это панорама Реутовской хлопкопрядильной фабрики — бывшей Реутовской мануфактуры Сергея Алексеевича Мазурина и его сыновей Митрофана и Алексея. Обратите внимание на нижний край старой фотографии, на белую фигуру с поднятой рукой: это первый в Реутове памятник Ленину, установленный в центре фабричного двора в 1925 году. Памятник сохранился по сей день (нижний край современного снимка).

Чёрно-белая фотография сделана с крыши одной из фабричных казарм. Современный кадр наш фотограф Владимир повторил с кровли здания на улице Победы, 7

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Лужниковский переулок (ныне Вишняковский) в 1910-е годы

Чёрно-белая фотография сделана с крыши одной из фабричных казарм. Современный кадр наш фотограф Владимир повторил с кровли здания на улице Победы, 7

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Лужниковский переулок (ныне Вишняковский) в 1910-е годы

❤50👍36😱8❤🔥7😢5🔥2

Это одно и то же место, хотя кажется, что два разных. Угол Тверской и Малого Гнездниковского переулка. Чёрно-белую фотографию сделал Пётр Петрович Павлов в 1915 году, современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний более века спустя.

В старинных справочниках этот одноэтажный дом значился под №33. Перед революцией его занимали магазины. Например, магазин шляп «Г. Морисъ». Здесь также торговали папиросами фабрики «Дукатъ». Над домом висит огромный рекламный брандмауэр: Папиросы „Дессертъ“ фабрики „Дукатъ“ незамѣнимы.

На дальнем плане старинной фотографии виден храм Святого Николая Чудотворца в Гнездниках. К сожалению, он был снесён в 1930 году. Дом Олсуфьева был снесён при расширении Тверской в начале 1930-х. Теперь на этом месте проезжая часть улицы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был доходный дом Ильи Давидовича Пигита, больше известный под номером 302-бис по Садовой

Обратите внимание, что в 1915 году Тверская была уже заасфальтирована, а в переулке ещё лежит брусчатка. Когда-то на этом углу стоял дом штабс-капитана Дмитрия Александровича Олсуфьева. Вероятнее всего, он имел отношение к известному аристократическому роду Олсуфьевых. За Дмитрием Александровичем были записаны два дома на Тверской, включая этот, на углу с Гнездниковским переулком. Он в них не жил, а сдавал внаём (коммерческая недвижимость ценилась во все времена).

В старинных справочниках этот одноэтажный дом значился под №33. Перед революцией его занимали магазины. Например, магазин шляп «Г. Морисъ». Здесь также торговали папиросами фабрики «Дукатъ». Над домом висит огромный рекламный брандмауэр: Папиросы „Дессертъ“ фабрики „Дукатъ“ незамѣнимы.

На дальнем плане старинной фотографии виден храм Святого Николая Чудотворца в Гнездниках. К сожалению, он был снесён в 1930 году. Дом Олсуфьева был снесён при расширении Тверской в начале 1930-х. Теперь на этом месте проезжая часть улицы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки.

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был доходный дом Ильи Давидовича Пигита, больше известный под номером 302-бис по Садовой

❤43😢32👍23🤯3💔3🔥1👏1

Москворецкiй домъ Ивана Фёдоровича Мамонтова на Раушской (бывшей Заяицкой) набережной. Возводился в начале 1860-х, в 1863 году здание было уже закончено строительством. На первых порах в доме работали и трактиръ, и бани, но довольно скоро хозяин закрыл их. Осталась только гостиница на 150 меблированных номеров. Здание было технически весьма современным: освещение – газовое, в номерах электрические звонки для вызова прислуги.

В 1868 году, за год до кончины, Иван Фёдорович продал гостиницу родственникам. Москворецкiй домъ достался вдове брата Николая – Вере Степановне Мамонтовой.

Здание хорошо сохранилось. Разве что потерян центральный чугунный балкон на шести колоннах. В советские годы дом был надстроен дополнительным этажом, но не испортил ничуть архитектурный облик. Теперь здесь офисы. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полутора веков. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Бутырский вокзал (ныне Савёловский)

В 1868 году, за год до кончины, Иван Фёдорович продал гостиницу родственникам. Москворецкiй домъ достался вдове брата Николая – Вере Степановне Мамонтовой.

Здание хорошо сохранилось. Разве что потерян центральный чугунный балкон на шести колоннах. В советские годы дом был надстроен дополнительным этажом, но не испортил ничуть архитектурный облик. Теперь здесь офисы. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полутора веков. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Бутырский вокзал (ныне Савёловский)

❤38👍37🔥6👏2💔1

Советская Москва. 1933 год. Валовая улица. Первомайский транспарант со Сталиным и Кагановичем украшает кинотеатр имени Моссовета. Лазарь Моисеевич Каганович в то время — руководитель Москвы, 1-й секретарь Московского горкома партии.

Кинотеатр на 500 зрителей занимал угол с 6-м Монетчиковским переулком (бывший Славущенский). Построен в 1929 году по проекту Владимира Михайлова. В основе — арочная деревянная конструкция. По сути, временное здание без особых удобств. Например, в кинотеатре не было гардероба.

Летом 1941 года в кинотеатр попала немецкая авиабомба. Уже после войны, в 1948 году, на Лужниковской улице (теперь Бахрушина) был возведён новый кинотеатр имени Моссовета. Потом он был переименован в Центральный детский. На месте первого кинотеатра в начале 1950-х был возведён 14-этажный жилой дом Министерства нефтяной промышленности СССР. Архитекторы Игорь Николаевич Кастель и Трифон Григорьевич Заикин. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Центральный детский кинотеатр на Лужниковской улице (ныне Бахрушина)

Кинотеатр на 500 зрителей занимал угол с 6-м Монетчиковским переулком (бывший Славущенский). Построен в 1929 году по проекту Владимира Михайлова. В основе — арочная деревянная конструкция. По сути, временное здание без особых удобств. Например, в кинотеатре не было гардероба.

Летом 1941 года в кинотеатр попала немецкая авиабомба. Уже после войны, в 1948 году, на Лужниковской улице (теперь Бахрушина) был возведён новый кинотеатр имени Моссовета. Потом он был переименован в Центральный детский. На месте первого кинотеатра в начале 1950-х был возведён 14-этажный жилой дом Министерства нефтяной промышленности СССР. Архитекторы Игорь Николаевич Кастель и Трифон Григорьевич Заикин. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Центральный детский кинотеатр на Лужниковской улице (ныне Бахрушина)

👍54❤36😢5👏1

Мы на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект). В 1904 году здесь, напротив Нескучного сада, открылась больница для неизлѣчимыхъ больныхъ имени Ивана Логгиновича и Александры Ксенофонтовны Медвѣдниковыхъ.

Александра Ксенофонтовна пережила мужа-купца и завещала от его имени и от себя невероятную сумму — пять миллионов рублей — на благотворительность. Медведников торговал золотом, пушниной, Из завещанного 1,3 миллиона ушло на строительство и содержание огромной бесплатной больницы на 150 кроватей для неизлечимых и богадельни для 60 пожилых обоего пола. Сейчас бы назвали хосписом. При больнице были домовые храмы Козельщанской и Тихвинской Божьей Матери для вечного поминания Медведниковых и одна часовня при больничном морге. У каждого храма была своя звонница.

Проектировал академик Сергей Устинович Соловьёв в неорусском стиле, очень популярном в начале XX века. Строительство началось осенью 1902-го, а закончилось в конце 1903-го. Спустя пять лет тот же архитектор Соловьёв пристроил рядом Рахмановскую богадельню. При Советской власти здесь была 5-я городская больница. В 1923-м храмы были закрыты. Ныне — Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Набилковская богадельня в Протопоповском переулке

Александра Ксенофонтовна пережила мужа-купца и завещала от его имени и от себя невероятную сумму — пять миллионов рублей — на благотворительность. Медведников торговал золотом, пушниной, Из завещанного 1,3 миллиона ушло на строительство и содержание огромной бесплатной больницы на 150 кроватей для неизлечимых и богадельни для 60 пожилых обоего пола. Сейчас бы назвали хосписом. При больнице были домовые храмы Козельщанской и Тихвинской Божьей Матери для вечного поминания Медведниковых и одна часовня при больничном морге. У каждого храма была своя звонница.

Проектировал академик Сергей Устинович Соловьёв в неорусском стиле, очень популярном в начале XX века. Строительство началось осенью 1902-го, а закончилось в конце 1903-го. Спустя пять лет тот же архитектор Соловьёв пристроил рядом Рахмановскую богадельню. При Советской власти здесь была 5-я городская больница. В 1923-м храмы были закрыты. Ныне — Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Набилковская богадельня в Протопоповском переулке

❤59👍49🔥8👏4

Советская Москва. 1920-е годы. Пречистенский бульвар уже переименован в Гоголевский. Храму во имя Пресвятыя Богородицы Ржевскія, что у Пречистенских ворот, осталось недолго. В 1929 году он будет закрыт и снесён до основания. На освободившемся месте будет возведён дом-коммуна с громким названием «Показательное строительство».

Храм на этом месте был поставлен в память о принесении в Москву чудотворного Ржевского образа Божией Матери. Произошло это в январе 1540 года. Храм был деревянный. Позже он сгорел в московском пожаре; на месте был возведён новый, каменный. Но к концу XIX столетия он пришёл в ветхость. Архитектор Александр Алексеевич Никифоров в 1898 году построил новую изящную колокольню и трапезную, а древний храмовый объём был сохранён и отреставрирован.

На 12-й год Советской власти президиум Моссовета постановил храм снести, земельный участок передать под строительство дома РЖСКТ «Показательное строительство». На месте храма теперь внутридомовой сквер. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Калужская площадь в конце XIX века

Храм на этом месте был поставлен в память о принесении в Москву чудотворного Ржевского образа Божией Матери. Произошло это в январе 1540 года. Храм был деревянный. Позже он сгорел в московском пожаре; на месте был возведён новый, каменный. Но к концу XIX столетия он пришёл в ветхость. Архитектор Александр Алексеевич Никифоров в 1898 году построил новую изящную колокольню и трапезную, а древний храмовый объём был сохранён и отреставрирован.

На 12-й год Советской власти президиум Моссовета постановил храм снести, земельный участок передать под строительство дома РЖСКТ «Показательное строительство». На месте храма теперь внутридомовой сквер. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Калужская площадь в конце XIX века

😢74👍24❤17💔6🔥1🤬1

Светопрозрачность и легкость: поликарбонат в архитектуре

Поликарбонат воплощает идеи легкости и светопрозрачности, придавая архитектурным проектам эстетичности и долговечность. Благодаря своей прочности и пластичности, этот материал идеально подходит как для временных конструкций, так и для капитального строительства.

Тренды и преимущества

Тенденция к открытым и светлым пространствам ежегодно становится всё более популярной в архитектуре. В этом контексте поликарбонат становится идеальным решением. Его разнообразие текстур и цветов открывает огромные возможности для творчества.

Примеры применения поликарбоната в современной архитектуре

Музей современного искусства «Гараж» в Москве. Светопрозрачные фасады из поликарбоната гармонично сочетаются с природой. «Гараж» удачно сливается с пейзажем Парка Горького, не перегружая его облик.

Павильон для выставочного центра Alserkal Avenue в ОАЭ. Двери из поликарбоната создают мобильное пространство, которое трансформируется в зависимости от особенностей мероприятия. Благодаря полупрозрачным листам данного материала интерьер павильона получил естественное освещение.

Fondazione Prada в Милане. Поликарбонатом оформлены фасады, интерьеры выставочных павильонов и внутренних коридоров. Материал позволяет создавать воздушное и светопроницаемое пространство.

Поликарбонат – это современный тренд в архитектуре, который объединяет эстетическую привлекательность и функциональность зданий и конструкций.

Подробнее о всех преимуществах материала и примерах использования на сайте.

Поликарбонат воплощает идеи легкости и светопрозрачности, придавая архитектурным проектам эстетичности и долговечность. Благодаря своей прочности и пластичности, этот материал идеально подходит как для временных конструкций, так и для капитального строительства.

Тренды и преимущества

Тенденция к открытым и светлым пространствам ежегодно становится всё более популярной в архитектуре. В этом контексте поликарбонат становится идеальным решением. Его разнообразие текстур и цветов открывает огромные возможности для творчества.

Примеры применения поликарбоната в современной архитектуре

Музей современного искусства «Гараж» в Москве. Светопрозрачные фасады из поликарбоната гармонично сочетаются с природой. «Гараж» удачно сливается с пейзажем Парка Горького, не перегружая его облик.

Павильон для выставочного центра Alserkal Avenue в ОАЭ. Двери из поликарбоната создают мобильное пространство, которое трансформируется в зависимости от особенностей мероприятия. Благодаря полупрозрачным листам данного материала интерьер павильона получил естественное освещение.

Fondazione Prada в Милане. Поликарбонатом оформлены фасады, интерьеры выставочных павильонов и внутренних коридоров. Материал позволяет создавать воздушное и светопроницаемое пространство.

Поликарбонат – это современный тренд в архитектуре, который объединяет эстетическую привлекательность и функциональность зданий и конструкций.

Подробнее о всех преимуществах материала и примерах использования на сайте.

👍18❤17👎15🔥6🤔6😱3👀3😁1

Промежуточный вестибюль перехода на станцию «Комсомольская-кольцевая». Настоящая машина времени. Здесь почти ничего не поменялось с 1952 года — именно тогда сделан чёрно-белый снимок. Разве что освещение изменилось, и не в лучшую сторону. Раньше светильники были вмонтированы в капители колонн, и свет растекался по их сводам, словно огонь. «Комсомольская» создавалась как памятник воинской славы, и храмовые черты угадывались даже в промежуточном вестибюле.

Первые пассажиры зашли на «Комсомольскую-кольцевую» 30 января 1952 года. Сталин посетил её в июне того же года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 70 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был павильон «Бородинская битва» на Чистопрудном бульваре в 1912 году

В 1930-е такого же эффекта добивались архитекторы станции «Дворец Советов» — Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг. Проект станции был выполнен ими в стилистике храма Амона в Карнаке.Алексей Викторович Щусев получил заказ на проектирование станции «Комсомольская» Кольцевой линии в 1945-м. К 1949 году проект был завершён. Но Щусев её не увидел. Он скончался за два с половиной года до её открытия. Заканчивали его ученики.

Первые пассажиры зашли на «Комсомольскую-кольцевую» 30 января 1952 года. Сталин посетил её в июне того же года.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 70 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был павильон «Бородинская битва» на Чистопрудном бульваре в 1912 году

❤58🔥27👍18😢5

91 год московскому троллейбусу. 15 ноября 1933-го в столице открылось троллейбусное движение. В 11 часов водитель Павел Михайлович Засыпкин завёл троллейбус марки ЛК-1 под №2 и вышел в первый рейс.

Перед вами чёрно-белый снимок осени 1938 года, сделанный на территории Рязанского трамвайного парка имени Баумана (будущего 2-го троллейбусного парка). В августе 1937-го в Москву были поставлены первые одноэтажные трёхосные троллейбусы британской English Electric Company. Они были изготовлены по заказу Советского правительства. Поздней осенью 1938 года английские машины проходили испытания.

Советская промышленность быстро наладила выпуск собственных машин. Конкретно этот троллейбус гонял по Москве десять лет, до осени 1948 года, после чего был списан... Регулярное троллейбусное движение в Москве было закрыто в 2020 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были грузовые троллейбусы ЯТБ в 1942 году

Семикилометровый маршрут от Белорусского вокзала до моста Волоколамского шоссе над Московской окружной железной дорогой троллейбус преодолевал за полчаса. Маршрут обслуживала всего одна машина. Вторая сломалась до открытия движения.

Перед вами чёрно-белый снимок осени 1938 года, сделанный на территории Рязанского трамвайного парка имени Баумана (будущего 2-го троллейбусного парка). В августе 1937-го в Москву были поставлены первые одноэтажные трёхосные троллейбусы британской English Electric Company. Они были изготовлены по заказу Советского правительства. Поздней осенью 1938 года английские машины проходили испытания.

Советская промышленность быстро наладила выпуск собственных машин. Конкретно этот троллейбус гонял по Москве десять лет, до осени 1948 года, после чего был списан... Регулярное троллейбусное движение в Москве было закрыто в 2020 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были грузовые троллейбусы ЯТБ в 1942 году

😢50❤21👍21💔6😐2

К 91-летию московского троллейбуса. Чёрно-белая фотография была опубликована в 1969 году в 7-м номере журнала «Городское хозяйство Москвы». Перед депо стоят легендарные троллейбусы ЗиУ-5 (Завод имени Урицкого, ныне «Тролза»). Это 2-й троллейбусный парк — бывшее трамвайное депо имени Баумана на Ольховской улице.

Депо было возведено в 1910–1911 годах как Рязанский парк городских железных дорог. Проект архитектурной мастерской инженера Михаила Константиновича Поливанова. С июня 1937 года здесь располагался 2-й троллейбусный парк. Работал в том числе как испытательный полигон для новых моделей троллейбусов. Парк работал до 2020 года, был закрыт. Два года назад реконструирован с сохранением исторических фасадов. Теперь здесь большой ресторан «Депо. Три вокзала».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Миусский трамвайный парк на Лесной улице

Серийный выпуск ЗиУ-5 начался в 1959 году и продолжался до 1980-х. Последние машины поставлялись до середины 1980-х. Последний ЗиУ-5 в Москве был списан в декабре 1987 года.

Депо было возведено в 1910–1911 годах как Рязанский парк городских железных дорог. Проект архитектурной мастерской инженера Михаила Константиновича Поливанова. С июня 1937 года здесь располагался 2-й троллейбусный парк. Работал в том числе как испытательный полигон для новых моделей троллейбусов. Парк работал до 2020 года, был закрыт. Два года назад реконструирован с сохранением исторических фасадов. Теперь здесь большой ресторан «Депо. Три вокзала».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Миусский трамвайный парк на Лесной улице

❤51😢32👍24😁2