Петровско-Разумовское. Зима 1925 года. Главный корпус Петровской земледельческой и лесной академии. С 1917 года она называлась Петровской сельскохозяйственной. В 1923 году было присвоено имя Климента Аркадьевича Тимирязева.

Академия родилась в Петровско-Разумовском в 1860-х. Сама усадьба была отстроена в 1750-е годы. Руководил строительством столичный, то есть петербургский, зодчий Александр Филиппович Кокоринов. Он построил деревянный дворец. Когда русское правительство в 1860-х выкупило усадьбу у владельца — Павла Антоновича фон Шульца для размещения академии, дворец был разобран. На месте был поставлен новый, в стиле необарокко, по проекту Николая Леонтьевича Бенуа.

По правую руку стоял красивейший Петропавловский храм (мы показывали его буквально на днях). К сожалению, он был разобран в апреле 1934 года.

Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы в 1917 году. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Там образовался дачный посёлок, который в народе быстро окрестили «Соломенная сторожка».

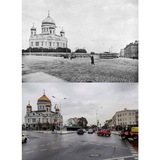

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Снимал наш постоянный автор и фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Петровский путевой дворец на Тверском тракте (ныне Ленинградский проспект)

Академия родилась в Петровско-Разумовском в 1860-х. Сама усадьба была отстроена в 1750-е годы. Руководил строительством столичный, то есть петербургский, зодчий Александр Филиппович Кокоринов. Он построил деревянный дворец. Когда русское правительство в 1860-х выкупило усадьбу у владельца — Павла Антоновича фон Шульца для размещения академии, дворец был разобран. На месте был поставлен новый, в стиле необарокко, по проекту Николая Леонтьевича Бенуа.

По правую руку стоял красивейший Петропавловский храм (мы показывали его буквально на днях). К сожалению, он был разобран в апреле 1934 года.

Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы в 1917 году. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Там образовался дачный посёлок, который в народе быстро окрестили «Соломенная сторожка».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Снимал наш постоянный автор и фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Петровский путевой дворец на Тверском тракте (ныне Ленинградский проспект)

Преображенское. Зельев переулок (до 1925 года — Аптекарский). В сентябре 1913 года здесь была заложена Введенская церковь (Введения Пресвятой Богородицы во Храм). Народное название — Введение на платочках.

Архитектор Дмитрий Евгеньевич Виноградов. Строительство в основном было закончено уже после революции — в 1918 году. Но стены не были расписаны. Да и колокольню возвести не успели, её заменяла временная деревянная звонница. Она хорошо видна на старинной фотографии.

Изначально планировалось передать церковное здание под рабочий клуб, но не получилось. Закрытый храм простоял до 1934 года, затем был снесён. В 1936 году на этом месте была построена средняя школа №379.

Говорят, что храм был разобран только до фундамента, на нём частично стоит школьное здание. Подвал в школе глубокий, имеет мощные своды. Возможно, что это остатки Введенской церкви. В 1976 году школа была временно закрыта из-за обрушения потолка. После капремонта она проработала до 1990 года, затем переведена в новое здание. Бывший школьный корпус был передан на баланс ГУВД. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Снимал наш постоянный автор и фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Илии Пророка в Черкизово

Архитектор Дмитрий Евгеньевич Виноградов. Строительство в основном было закончено уже после революции — в 1918 году. Но стены не были расписаны. Да и колокольню возвести не успели, её заменяла временная деревянная звонница. Она хорошо видна на старинной фотографии.

Изначально планировалось передать церковное здание под рабочий клуб, но не получилось. Закрытый храм простоял до 1934 года, затем был снесён. В 1936 году на этом месте была построена средняя школа №379.

Говорят, что храм был разобран только до фундамента, на нём частично стоит школьное здание. Подвал в школе глубокий, имеет мощные своды. Возможно, что это остатки Введенской церкви. В 1976 году школа была временно закрыта из-за обрушения потолка. После капремонта она проработала до 1990 года, затем переведена в новое здание. Бывший школьный корпус был передан на баланс ГУВД. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Снимал наш постоянный автор и фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Илии Пророка в Черкизово

Кусково вошло в границы Москвы только в 1960 году. Большую часть своей истории это было Подмосковье. В первые годы советской власти бывшая усадьба, принадлежавшая три столетия семье Шереметевых, получила статус музея. С 1932 года здесь находился Государственный музей керамики.

Перед вами бывший летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева. Возведён 250 лет назад, в 1775 году, с использованием чертежей известного французского архитектора Шарля де Вайи. Он находился в переписке с графом Шереметевым и прислал ему из Парижа свои эскизы и проектные наброски дворца. Воплотил их архитектор Карл Иванович Бланк. Дворец деревянный. Фронтон украшен графской короной и геральдическим щитом, на котором латиницей выведены литеры PS, то есть «Пётр Шереметев».

Дворец не горел, не разрушался, пережил революции и войны. Например, в Отечественную войну 1812 года в Кусково квартировал наполеоновский маршал Мишель Ней, будущий князь Москворецкий. Усадьба пострадала, но не была сожжена. Внутри даже полы и печи остались родные. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Никольский храм на углу Большой Молчановки и Большого Ржевского переулка

Перед вами бывший летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева. Возведён 250 лет назад, в 1775 году, с использованием чертежей известного французского архитектора Шарля де Вайи. Он находился в переписке с графом Шереметевым и прислал ему из Парижа свои эскизы и проектные наброски дворца. Воплотил их архитектор Карл Иванович Бланк. Дворец деревянный. Фронтон украшен графской короной и геральдическим щитом, на котором латиницей выведены литеры PS, то есть «Пётр Шереметев».

Дворец не горел, не разрушался, пережил революции и войны. Например, в Отечественную войну 1812 года в Кусково квартировал наполеоновский маршал Мишель Ней, будущий князь Москворецкий. Усадьба пострадала, но не была сожжена. Внутри даже полы и печи остались родные. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Никольский храм на углу Большой Молчановки и Большого Ржевского переулка

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях возведён в 1690-е годы на деньги боярина Льва Кирилловича Нарышкина — родного брата царицы Натальи Кирилловны, матери Петра Первого. По храму Фили были названы Покровским селом.

Имя архитектора история не сохранила. При этом храм очень похож на церковь Знамения на Шереметевом дворе, она же Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке. Оба храма возведены чаяниями боярина Льва Нарышкина, и, скорее всего, зодчий у них был один. Не исключено, что это был сам Лев Кириллович.

Храм был закрыт накануне Великой Отечественной, а с началом войны частично разобран. Но сделано это было в целях военной безопасности: храм был прекрасным ориентиром для артиллерии и бомбардировщиков. В 1950-х годах началась долгая, почти на 30 лет реставрация. Тогда же под полом нижнего яруса были найдены древние остатки первой, деревянной церкви, стоявшей на этом месте с начала XVII века. С 1971 года здесь был филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Он проработал до 2015 года. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на храм Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке

Имя архитектора история не сохранила. При этом храм очень похож на церковь Знамения на Шереметевом дворе, она же Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке. Оба храма возведены чаяниями боярина Льва Нарышкина, и, скорее всего, зодчий у них был один. Не исключено, что это был сам Лев Кириллович.

Храм был закрыт накануне Великой Отечественной, а с началом войны частично разобран. Но сделано это было в целях военной безопасности: храм был прекрасным ориентиром для артиллерии и бомбардировщиков. В 1950-х годах началась долгая, почти на 30 лет реставрация. Тогда же под полом нижнего яруса были найдены древние остатки первой, деревянной церкви, стоявшей на этом месте с начала XVII века. С 1971 года здесь был филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Он проработал до 2015 года. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на храм Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке

Улица Новодмитровская. Хлебозавод №9. Чёрно-белая фотография, судя по надписи в углу, сделана 21 ноября 1933 года. Строительство почти завершено. Завод начал работу в январе 1934 года, тогда же открылся XVII съезд Всесоюзной компартии (большевиков), после чего заводу было присвоено имя XVII партсъезда.

Здесь было установлено оборудование гениального русского инженера Георгия Петровича Марсакова. Он вооружил хлебозаводы СССР кольцевым конвейером (автоматом). Потому у них характерный, цилиндрической формы корпус. Оборудование Марсакова весьма удешевляло стоимость строительства завода — примерно на треть, а труд рабочих менялся принципиально: они лишь следили за автоматическими линиями. Завод-автомат полностью советский, из советских материалов, рапортовала партийная организация Москвы. В столице СССР пять хлебозаводов работали на оборудовании Марсакова. Этот проработал до 2015 года, после чего был закрыт и переоборудован под арт-пространство «Хлебозавод №9».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Новоспасский мост в 1938 году

Здесь было установлено оборудование гениального русского инженера Георгия Петровича Марсакова. Он вооружил хлебозаводы СССР кольцевым конвейером (автоматом). Потому у них характерный, цилиндрической формы корпус. Оборудование Марсакова весьма удешевляло стоимость строительства завода — примерно на треть, а труд рабочих менялся принципиально: они лишь следили за автоматическими линиями. Завод-автомат полностью советский, из советских материалов, рапортовала партийная организация Москвы. В столице СССР пять хлебозаводов работали на оборудовании Марсакова. Этот проработал до 2015 года, после чего был закрыт и переоборудован под арт-пространство «Хлебозавод №9».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Новоспасский мост в 1938 году

Нашли довоенную фотографию Спасо-Андроникова монастыря. Примерно 1940 год. К тому времени обитель была закрыта уже более 20 лет. Перед Великой Отечественной здесь размещался фонд Центрального архива Красной Армии.

Слева храм во имя Архангела Михаила. Заложен в 1691 году чаянием Евдокии Фёдоровны Лопухиной, а завершён в 1739-м. Справа Спасский собор. После реставрации в 1959 году его облик полностью изменился (мы рассказывали об этом).

В декабре 1947 года Сталин подписал постановление правительства о создании в бывшем монастыре историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублёва. Впрочем, открытие музея Андрея Рублёва состоялось лишь 13 лет спустя, в 1960 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Андроников виадук через Яузу

Слева храм во имя Архангела Михаила. Заложен в 1691 году чаянием Евдокии Фёдоровны Лопухиной, а завершён в 1739-м. Справа Спасский собор. После реставрации в 1959 году его облик полностью изменился (мы рассказывали об этом).

В декабре 1947 года Сталин подписал постановление правительства о создании в бывшем монастыре историко-архитектурного заповедника имени Андрея Рублёва. Впрочем, открытие музея Андрея Рублёва состоялось лишь 13 лет спустя, в 1960 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Андроников виадук через Яузу

Уважаемые читатели нашего канала «Москва. Было — стало», я — Владимир Иваний, хочу выразить вам сердечную благодарность за поддержку, что вы мне оказали! Каждому из вас я говорю СПАСИБО!

В это нелёгкое время Ян и я стараемся делать канал ярким, интересным и умиротворяющим. Ввиду того, что Москва — город столичный, большой, нам всегда будет о чём вам рассказать. Есть места, к которым хочется возвращаться снова и снова. Только ваш искренний интерес и поддержка вдохновляют нас.

Впереди будет много нового. Возможно, что-то знакомое для вас раскроется с новой стороны. Пробудит воспоминания. Пожалуйста, делитесь ими в комментариях.

С благодарностью,

Владимир Иваний.

В это нелёгкое время Ян и я стараемся делать канал ярким, интересным и умиротворяющим. Ввиду того, что Москва — город столичный, большой, нам всегда будет о чём вам рассказать. Есть места, к которым хочется возвращаться снова и снова. Только ваш искренний интерес и поддержка вдохновляют нас.

Впереди будет много нового. Возможно, что-то знакомое для вас раскроется с новой стороны. Пробудит воспоминания. Пожалуйста, делитесь ими в комментариях.

С благодарностью,

Владимир Иваний.

Дом Ксении Александровны Беллик на Ленинградском шоссе. 1943 год. Здание сильно изменилось. Впрочем, по порядку.

В роковом для буржуазии 1917 году на Петроградском шоссе (ныне Ленинградский проспект) было завершено строительство великолепной виллы. Заказчик — Пётр Петрович Беллик. Архитектор Дмитрий Петрович Сухов. Дом строился для Ксении Александровны Беллик — жены заказчика.

Пётр Петрович происходил из богатой семьи; был военным в чине штабс-ротмистра. В доме пожить не успел: погиб на фронте Первой мировой. Вдова, впрочем, тоже не успела — грянула революция.

Дом был национализирован. В 1930-е здесь разместилось посольство Румынии. В 1941 году Румыния выступила на стороне Гитлера и объявила войну СССР. Посольство было закрыто. После войны в доме Беллик открылось посольство Болгарии. В наше время дом был ещё раз искажён пристройками и надстройками. Теперь здесь офис банка. Раздаются предложения включить здание в реестр памятников. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом Анны Васильевны Лопатиной на Большой Никитской

В роковом для буржуазии 1917 году на Петроградском шоссе (ныне Ленинградский проспект) было завершено строительство великолепной виллы. Заказчик — Пётр Петрович Беллик. Архитектор Дмитрий Петрович Сухов. Дом строился для Ксении Александровны Беллик — жены заказчика.

Пётр Петрович происходил из богатой семьи; был военным в чине штабс-ротмистра. В доме пожить не успел: погиб на фронте Первой мировой. Вдова, впрочем, тоже не успела — грянула революция.

Дом был национализирован. В 1930-е здесь разместилось посольство Румынии. В 1941 году Румыния выступила на стороне Гитлера и объявила войну СССР. Посольство было закрыто. После войны в доме Беллик открылось посольство Болгарии. В наше время дом был ещё раз искажён пристройками и надстройками. Теперь здесь офис банка. Раздаются предложения включить здание в реестр памятников. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом Анны Васильевны Лопатиной на Большой Никитской

Знаменитый дом №1 по Ленинградскому проспекту. Стоит буквально на платформе Белорусского вокзала. Изначально предназначался для сотрудников управления пароходства канала Москва — Волга, позднее был передан на баланс Министерства путей сообщения СССР.

Проектировали дом трое архитекторов Мосгипротранса: Михаил Абрамович Готлиб, Бронислав Давидович Хилькевич и Борис Сергеевич Мезенцев. Строительство было закончено в 1953 году, в самом конце эпохи Сталина. Из-за начавшейся кампании Хрущёва по борьбе с архитектурными излишествами дом нещадно критиковали за вычурность, грузность, архаичность и дороговизну. Досталось и архитекторам. Сегодня это памятник эпохи. Дом внесён в охранный реестр как объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был жилой дом Белорусско-Балтийской железной дороги (Ленинградский проспект, 2)

Проектировали дом трое архитекторов Мосгипротранса: Михаил Абрамович Готлиб, Бронислав Давидович Хилькевич и Борис Сергеевич Мезенцев. Строительство было закончено в 1953 году, в самом конце эпохи Сталина. Из-за начавшейся кампании Хрущёва по борьбе с архитектурными излишествами дом нещадно критиковали за вычурность, грузность, архаичность и дороговизну. Досталось и архитекторам. Сегодня это памятник эпохи. Дом внесён в охранный реестр как объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был жилой дом Белорусско-Балтийской железной дороги (Ленинградский проспект, 2)

Малая Дмитровка в 1900 году. Храм Рождества Богородицы в Путинках. «В Путинках» — это напоминание о Путевом (посольском) дворе, что стоял рядом. Храм возведён при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне. Строили потому, что сгорел старый деревянный храм на этом месте. Для строительства был изготовлен специальный формованный кирпич.

Храм заложен в 1649-м, а завершен в 1652 году. Говорят, что патриарх Никон запретил после завершения строительства возведение на Руси шатровых церквей.

В советские годы Рождественской церкви повезло больше, чем соседнему Страстному монастырю. Храм был закрыт в 1935-м. Долгие годы в нём располагалась репетиционная база «Цирка на сцене». В 1990-м здесь возобновились богослужения. Храм неплохо сохранился. В 1957-м при реставрации было разобрано крыльцо 1864 года и возведена стилизация под XVII век.

Обе фотографии — с одной точки. Чёрно-белый снимок сделал Павел Георгиевич фон Гиргенсон. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была усадьба «Высокие горы» на Земляном Валу

Храм заложен в 1649-м, а завершен в 1652 году. Говорят, что патриарх Никон запретил после завершения строительства возведение на Руси шатровых церквей.

В советские годы Рождественской церкви повезло больше, чем соседнему Страстному монастырю. Храм был закрыт в 1935-м. Долгие годы в нём располагалась репетиционная база «Цирка на сцене». В 1990-м здесь возобновились богослужения. Храм неплохо сохранился. В 1957-м при реставрации было разобрано крыльцо 1864 года и возведена стилизация под XVII век.

Обе фотографии — с одной точки. Чёрно-белый снимок сделал Павел Георгиевич фон Гиргенсон. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была усадьба «Высокие горы» на Земляном Валу

У вестибюля станции «Курская». Чёрно-белая фотография была опубликована в книге «Архитектура станций Московского метрополитена», изданной в 1941 году.

«Курская радиальная» была открыта в марте 1938 года в составе второй очереди. Скоро 87 лет. Архитектор станции Леонид Михайлович Поляков, автор гостиницы «Ленинградская». На чёрно-белой фотографии ЗИС-101.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были старая Каланчёвская и Домниковка до начала строительства гостиницы «Ленинградская»

«Курская радиальная» была открыта в марте 1938 года в составе второй очереди. Скоро 87 лет. Архитектор станции Леонид Михайлович Поляков, автор гостиницы «Ленинградская». На чёрно-белой фотографии ЗИС-101.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были старая Каланчёвская и Домниковка до начала строительства гостиницы «Ленинградская»

Павелецкий вокзал зимой 1951 года. Если присмотреться, на газоне перед главным входом можно увидеть монумент «Мир принадлежит труду». Мы на него ещё посмотрим. На фасаде транспарант с цифрами 18 — напоминание, что 18 февраля 1951 года пройдут выборы в Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Вокзал на Зацепе был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. Проектировали Николай Александрович Квашнин, главный архитектор Рязанско-Уральской железной дороги, и Юлий Фёдорович Дидерихс. В числе авторов иногда упоминается Александр Фёдорович Красовский.

Изначально вокзал принадлежал Обществу Рязанско-Уральской железной дороги. Это была крупнейшая частная железнодорожная сеть в Российской Империи, которая связывала 12 густонаселённых губерний. Не хватало только собственной ветки — от села Павелец на Москву через Каширу.

Строительство линии и вокзала в Москве разрешил император Николай II после долгой битвы лоббистов. За право строить ветку до Москвы также сражалась Московско-Казанская железная дорога. С 1912 года вокзал назывался Саратовским, площадь перед ним — Саратовской, а в 1920-е — Ленинским (в 1924-м траурный поезд привёз на вокзал из Горок тело Ленина). Но оба названия не прижились. Павелец — село в 3500 душ на реке Верде. При постройке храма Христа Спасителя из Павельца везли камень, который добывали в его окрестностях.

В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после долгой реконструкции. Здание было капитально пристроено и расширено в шесть раз. Архитекторы Мострансстроя попытались сохранить общий стиль.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был угол Чкалова (ныне Земляной Вал) и Карла Маркса (ныне Старая Басманная)

Вокзал на Зацепе был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. Проектировали Николай Александрович Квашнин, главный архитектор Рязанско-Уральской железной дороги, и Юлий Фёдорович Дидерихс. В числе авторов иногда упоминается Александр Фёдорович Красовский.

Изначально вокзал принадлежал Обществу Рязанско-Уральской железной дороги. Это была крупнейшая частная железнодорожная сеть в Российской Империи, которая связывала 12 густонаселённых губерний. Не хватало только собственной ветки — от села Павелец на Москву через Каширу.

Строительство линии и вокзала в Москве разрешил император Николай II после долгой битвы лоббистов. За право строить ветку до Москвы также сражалась Московско-Казанская железная дорога. С 1912 года вокзал назывался Саратовским, площадь перед ним — Саратовской, а в 1920-е — Ленинским (в 1924-м траурный поезд привёз на вокзал из Горок тело Ленина). Но оба названия не прижились. Павелец — село в 3500 душ на реке Верде. При постройке храма Христа Спасителя из Павельца везли камень, который добывали в его окрестностях.

В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после долгой реконструкции. Здание было капитально пристроено и расширено в шесть раз. Архитекторы Мострансстроя попытались сохранить общий стиль.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был угол Чкалова (ныне Земляной Вал) и Карла Маркса (ныне Старая Басманная)

Довольно редкая фотография Октябрьского вокзала (бывший Николаевский, ныне Ленинградский). Фасад, богато украшенный агитацией. Не все лозунги читаются. Но удалось разобрать и восстановить несколько:

«Даешь 11500 здоровых паровозов из депо»

«Увеличим работу паровоза на 1 час в...»

«Дадим стране 14... добавочных паровозов»

«За железную дисциплину на железной дороге»

«Да здравствует Красная Армия — оплот мирной политики Советской власти, зоркий часовой советских границ, верный страж Октября!»

На башне вокзала — макет передней части паровоза. Известно, что чёрно-белая фотография сделана в 1932 году. В сентябре в Москве проходило Всесоюзное совещание по производственно-технической пропаганде на железнодорожном транспорте. Возможно, что вокзалы в столице были украшены к этому мероприятию.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 90 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте об истории строительства Николаевского вокзала

«Даешь 11500 здоровых паровозов из депо»

«Увеличим работу паровоза на 1 час в...»

«Дадим стране 14... добавочных паровозов»

«За железную дисциплину на железной дороге»

«Да здравствует Красная Армия — оплот мирной политики Советской власти, зоркий часовой советских границ, верный страж Октября!»

На башне вокзала — макет передней части паровоза. Известно, что чёрно-белая фотография сделана в 1932 году. В сентябре в Москве проходило Всесоюзное совещание по производственно-технической пропаганде на железнодорожном транспорте. Возможно, что вокзалы в столице были украшены к этому мероприятию.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 90 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте об истории строительства Николаевского вокзала

Маросейский тупик. 1913 год. Один из сохранившихся уголков старой Москвы. Когда-то очень давно это был полноценный переулок, выходивший в Малый Златоустинский переулок. В живописной арке проглядывает дом. Сейчас от этого дома остались лишь руины.

Вход в тупик находится между домами №11 (слева) и №15 (справа) по Маросейке. 15-й дом принадлежал Ольге Назаровне Тушниной. Если увеличить фотографию, с правого края можно частично прочесть вывеску: М.Л. РОЖИВЮ. Главный складъ. Оптов. и рознич. продажи Цейлонскаго чая. Морис Людвигович Роживю держал много чайных магазинов-складов в Москве.

В 11-м был дом для воспитания сирот воинов, погибших в Русско-турецкую войну. До 1913 года там располагалась Елизаветинская женская гимназия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дворец князей Шаховских на Маросейке

Вход в тупик находится между домами №11 (слева) и №15 (справа) по Маросейке. 15-й дом принадлежал Ольге Назаровне Тушниной. Если увеличить фотографию, с правого края можно частично прочесть вывеску: М.Л. РОЖИВЮ. Главный складъ. Оптов. и рознич. продажи Цейлонскаго чая. Морис Людвигович Роживю держал много чайных магазинов-складов в Москве.

В 11-м был дом для воспитания сирот воинов, погибших в Русско-турецкую войну. До 1913 года там располагалась Елизаветинская женская гимназия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дворец князей Шаховских на Маросейке

Невероятной красоты храм Успения Богородицы на Покровке. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году.

Храм был построен в 1696−1699 годах на деньги ярославского купца Ивана Матвеевича Сверчкова. Предполагаемый архитектор храма Пётр Потапов. По легенде, Успенский храм восхитил Наполеона. Может, это выдумки, но точно известно, что Успенскую церковь ценили Баженов, Растрелли, её любил Достоевский, её любили москвичи.

В 1922 году Большой и Малый Успенские переулки были переименованы в Потаповский и Сверчков — в честь архитектора и заказчика. К сожалению, храм был разрушен в 1936 году под предлогом расширения проезда улицы. На освободившемся месте с тех пор небольшой сквер.

Сохранился дом причта — в нём жили священнослужители храма. На двух снимках видна маленькая двухэтажная белая постройка. Она стоит впритык ко дворцу князей Мещерских (это красивый дом розоватого оттенка на современном кадре).

Вдали на старинной фотографии виден ещё целый храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Он частично сохранился. Посмотреть на него можно здесь.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — не стало

Также посмотрите, какой была Большая Ордынка в 1909 году

Храм был построен в 1696−1699 годах на деньги ярославского купца Ивана Матвеевича Сверчкова. Предполагаемый архитектор храма Пётр Потапов. По легенде, Успенский храм восхитил Наполеона. Может, это выдумки, но точно известно, что Успенскую церковь ценили Баженов, Растрелли, её любил Достоевский, её любили москвичи.

В 1922 году Большой и Малый Успенские переулки были переименованы в Потаповский и Сверчков — в честь архитектора и заказчика. К сожалению, храм был разрушен в 1936 году под предлогом расширения проезда улицы. На освободившемся месте с тех пор небольшой сквер.

Сохранился дом причта — в нём жили священнослужители храма. На двух снимках видна маленькая двухэтажная белая постройка. Она стоит впритык ко дворцу князей Мещерских (это красивый дом розоватого оттенка на современном кадре).

Вдали на старинной фотографии виден ещё целый храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Он частично сохранился. Посмотреть на него можно здесь.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 140 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — не стало

Также посмотрите, какой была Большая Ордынка в 1909 году

5 марта 1953 года в Москве скончался председатель Совета Министров СССР Иосиф Сталин. Чёрно-белая фотография была сделана ровно месяц спустя, 5 апреля. В тот день открылась станция метро «Арбатская». В её эскалаторном зале было огромное мозаичное панно с портретом Сталина работы художника Григория Ивановича Опрышко.

В 1955-м панно стало одним из первых объектов хрущёвской десталинизации. Оно было разбито ещё до приснопамятного XX съезда КПСС. Говорят, что Опрышко просил сохранить и отдать ему фрагмент мозаики со сталинской головой, но получил отказ. От панно осталась большая лепная рама. Пустое белое пространство давно не вызывает вопросов. Как будто так было всегда. Хотя среди знающих по сей день кочуют слухи, что панно уцелело и скрыто под штукатуркой; что иногда штукатурка отваливается, раскрывая фрагменты мозаики. Всё это легенды конечно.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был вестибюль станции метро «Курская»

В 1955-м панно стало одним из первых объектов хрущёвской десталинизации. Оно было разбито ещё до приснопамятного XX съезда КПСС. Говорят, что Опрышко просил сохранить и отдать ему фрагмент мозаики со сталинской головой, но получил отказ. От панно осталась большая лепная рама. Пустое белое пространство давно не вызывает вопросов. Как будто так было всегда. Хотя среди знающих по сей день кочуют слухи, что панно уцелело и скрыто под штукатуркой; что иногда штукатурка отваливается, раскрывая фрагменты мозаики. Всё это легенды конечно.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был вестибюль станции метро «Курская»