«Без вины виноватые» или ещё раз про потребность в наказании

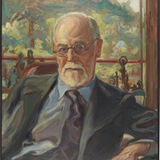

Зигмунд Фрейд в трактате «Недовольство культурой» в VIII главе отмечает:

Вина и ощущение счастья находятся в своеобразном антагонизме друг с другом.

Действительно, чем больше вины – тем меньше счастья, однако, отсутствие вины, вовсе не гарантирует «счастья» (можно быть несчастным и при этом совершенно не ощущать своей вины).

З. Фрейд замечает, что это самое «чувство вины» во многих случаях:

Согласно Фрейду, «потребность в наказании» – это внешнее, поведенческое проявление вины (психологического чувства, ощущения или суждения), которое не осознается человеком.

Человек «действует» вместо того, чтобы просто «чувствовать».

Его активные действия (в первую очередь иррациональные, избыточные и не приносящие ему выгоды) как раз указывают на «чувство», которое он не воспринимает.

Какие это действия?

В первую очередь, когда речь идёт о клинической практике, это самые разнообразные самоповреждения без цели суицида.

Несуицидальное самоповреждение (non-suicidal self-injury (NSSI)) можно определить как умышленное, не одобренное культурой / традицией, непосредственное нарушение телесной целостности (ранения или повреждения кожи, тканей / слизистых) с целью вызвать кровотечение, ожоги, синяки или боль, при отсутствии суицидальных намерений.

Наиболее распространенным типом членовредительства является причинение себе боли и повреждение кожи.

Менее распространенны другие формы самоповреждения и самонаказания.

Такие действия, могут включать удары головой или конечностями о стену и другие твердые поверхности, удары себя кулаком в приступе гнева, протыкание кожи иглой, ножом, офисными принадлежностями, нанесение царапин, термических ожогов и шрамов (включая прижигание кожи сигаретами), а возможно и нанесение татуировок.

Сознательный отказ от лечения, препятствие заживлению ранее полученных ран, отсутствие заботы о здоровье (при ясном понимании такой необходимости), тоже может скрывать под собой мотивацию самонаказания.

Потребность в самонаказании может проявляться и более опосредовало и завуалированно.

Некоторые предпочитают рискованно себя вести в контексте сексуального поведения, подвергая себя угрозе заражения или разоблачения (если они находятся в браке) и т.д.

Окончание следует...

Зигмунд Фрейд в трактате «Недовольство культурой» в VIII главе отмечает:

«...Платой за культурный прогресс является убыток счастья вследствие роста чувства вины».Вина и ощущение счастья находятся в своеобразном антагонизме друг с другом.

Действительно, чем больше вины – тем меньше счастья, однако, отсутствие вины, вовсе не гарантирует «счастья» (можно быть несчастным и при этом совершенно не ощущать своей вины).

З. Фрейд замечает, что это самое «чувство вины» во многих случаях:

«...Остается совершенно бессознательным, не выявляя и малой части своего реального воздействия. Больные не верят, когда мы предполагаем у них «бессознательное чувство вины». Чтобы они хоть как-то нас понимали, мы рассказываем им о бессознательной потребности в наказании, в которой находит выражение чувство вины».Согласно Фрейду, «потребность в наказании» – это внешнее, поведенческое проявление вины (психологического чувства, ощущения или суждения), которое не осознается человеком.

Человек «действует» вместо того, чтобы просто «чувствовать».

Его активные действия (в первую очередь иррациональные, избыточные и не приносящие ему выгоды) как раз указывают на «чувство», которое он не воспринимает.

Какие это действия?

В первую очередь, когда речь идёт о клинической практике, это самые разнообразные самоповреждения без цели суицида.

Несуицидальное самоповреждение (non-suicidal self-injury (NSSI)) можно определить как умышленное, не одобренное культурой / традицией, непосредственное нарушение телесной целостности (ранения или повреждения кожи, тканей / слизистых) с целью вызвать кровотечение, ожоги, синяки или боль, при отсутствии суицидальных намерений.

Наиболее распространенным типом членовредительства является причинение себе боли и повреждение кожи.

Менее распространенны другие формы самоповреждения и самонаказания.

Такие действия, могут включать удары головой или конечностями о стену и другие твердые поверхности, удары себя кулаком в приступе гнева, протыкание кожи иглой, ножом, офисными принадлежностями, нанесение царапин, термических ожогов и шрамов (включая прижигание кожи сигаретами), а возможно и нанесение татуировок.

Сознательный отказ от лечения, препятствие заживлению ранее полученных ран, отсутствие заботы о здоровье (при ясном понимании такой необходимости), тоже может скрывать под собой мотивацию самонаказания.

Потребность в самонаказании может проявляться и более опосредовало и завуалированно.

Например, человек может систематически разрушать свой успех, практиковать самосаботаж, прокрастинировать, ставить себя в неловкое положение, подрывать репутацию, искать поводы для конфликта и даже сознательно «нарываться» на неприятности.Некоторые предпочитают рискованно себя вести в контексте сексуального поведения, подвергая себя угрозе заражения или разоблачения (если они находятся в браке) и т.д.

Окончание следует...

👍94

В качестве самонаказания может выступать сознательный отказ от удовлетворения своих потребностей (например, человек может лишать себя удовольствий, сна, отдыха, морить себя голодом (или имея финансовые возможности осознанно питаться просроченной или невкусной пищей), практиковать экстремальное похудение, целибат и пр.).

В качестве практической реализации бессознательной потребности в наказании могут выступать самоуничижительное поведение, занятие «позиции жертвы» («бейте меня»), демонстрация другим людям своей уязвимости и готовности расстаться с деньгами и имуществом (например, та лёгкость, с которой, некоторые люди переводят все свои сбережения анонимным телефонным мошенникам, намекает на роль самонаказания, а не только страха или ощущения спутанности).

Готовность преодолеть препятствия, чтобы избавиться от своих денег, несмотря на многочисленные предупреждения, поразительное упорство в достижении финансового неблагополучия и как следствие банкротства – все это говорит о мощной силе бессознательного, которым подпитывается подобное поведение.

Мне кажется, что одна из самых интересных идей, высказанная канадским психоаналитиком Дональдом Карветом заключается в том, что самые изощрённые самонаказания, поиски [и нахождения] боли и страдания [на ровном месте] и самые хитрые самосаботажи – являются попытками уклонения от переживания именно сознательного чувства вины.

Люди предпочитают чувствовать себя несчастными («больными» – это к вопросу об «эпидемии» психических расстройств, когда у каждого второго то БАР, то ПРЛ, то ГТР, то аутизм), а не виноватыми, организуя себе мазохистскую оргию самонаказания, вместо признания своего неблаговидного проступка («греха», «ошибки»), так как такое признание (из-за избытка нарциссизма), делает их же, в их глазах, полностью, абсолютно испорченными и недостойными.

Д. Карвет указывает на то, что современным пациентам действительно трудно сознательно «выдерживать» свое чувство вины. Им трудно не избегать его, атакуя либо другого («козел отпущения»), либо себя самого.

Выход из самонаказания заключается как раз в том, чтобы начать чувствовать себя «виноватым», выдерживать свою «плохость» и свое несовершенство, пытаться, где возможно, компенсировать причиненный вред (осуществлять акты репарации), вместо того, чтобы наказывать себя.

Как будто нужно отказаться от идеи жертвы и самооправданий (в духе Короля Лира: «Против нас грешат больше, чем грешим мы сами»), и тогда, возможно, автоматическая потребность в наказании снизится.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Donald L. Carveth. The Immoral Superego: Conscience as the Fourth Element in the Structural Theory of the Mind.

Карвет Дональд. Бессознательная потребность в наказании: проявление или избегание чувства вины? // «Психоаналитический вестник», №15, 2006 г.

#вина

#самонаказание

#самоповреждение

В качестве практической реализации бессознательной потребности в наказании могут выступать самоуничижительное поведение, занятие «позиции жертвы» («бейте меня»), демонстрация другим людям своей уязвимости и готовности расстаться с деньгами и имуществом (например, та лёгкость, с которой, некоторые люди переводят все свои сбережения анонимным телефонным мошенникам, намекает на роль самонаказания, а не только страха или ощущения спутанности).

Готовность преодолеть препятствия, чтобы избавиться от своих денег, несмотря на многочисленные предупреждения, поразительное упорство в достижении финансового неблагополучия и как следствие банкротства – все это говорит о мощной силе бессознательного, которым подпитывается подобное поведение.

Мне кажется, что одна из самых интересных идей, высказанная канадским психоаналитиком Дональдом Карветом заключается в том, что самые изощрённые самонаказания, поиски [и нахождения] боли и страдания [на ровном месте] и самые хитрые самосаботажи – являются попытками уклонения от переживания именно сознательного чувства вины.

Люди предпочитают чувствовать себя несчастными («больными» – это к вопросу об «эпидемии» психических расстройств, когда у каждого второго то БАР, то ПРЛ, то ГТР, то аутизм), а не виноватыми, организуя себе мазохистскую оргию самонаказания, вместо признания своего неблаговидного проступка («греха», «ошибки»), так как такое признание (из-за избытка нарциссизма), делает их же, в их глазах, полностью, абсолютно испорченными и недостойными.

Д. Карвет указывает на то, что современным пациентам действительно трудно сознательно «выдерживать» свое чувство вины. Им трудно не избегать его, атакуя либо другого («козел отпущения»), либо себя самого.

Выход из самонаказания заключается как раз в том, чтобы начать чувствовать себя «виноватым», выдерживать свою «плохость» и свое несовершенство, пытаться, где возможно, компенсировать причиненный вред (осуществлять акты репарации), вместо того, чтобы наказывать себя.

Как будто нужно отказаться от идеи жертвы и самооправданий (в духе Короля Лира: «Против нас грешат больше, чем грешим мы сами»), и тогда, возможно, автоматическая потребность в наказании снизится.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Donald L. Carveth. The Immoral Superego: Conscience as the Fourth Element in the Structural Theory of the Mind.

Карвет Дональд. Бессознательная потребность в наказании: проявление или избегание чувства вины? // «Психоаналитический вестник», №15, 2006 г.

#вина

#самонаказание

#самоповреждение

👍123

Гений и злодейство, или Еще раз о Ральфе Гринсоне

Тема гения и злодейства в психоанализе всегда была актуальной и как нигде далека от однозначных решений. Можем ли мы ценить талант физиков, работавших на нацистскую Германию?

Ответ, вроде бы, прост. Можем ли мы ценить вклад в искусство Лени Рифеншталь и других творцов тоталитарной пропаганды?

Очевидно, ответить на этот вопрос будет сложнее. В случае Ральфа Гринсона, личность которого продолжает вызывать интерес и споры, сложность вопроса увеличивается кратно. Как быть с психоаналитиком, учившем тысячи последователей правилам, которые сам же решительным и опасным образом нарушал?

Тем, кто написал выразительные (и, возможно, искренние) строки об эмпатии и музыкальном слухе аналитика, о нейтральности и рабочем альянсе, о принципах анализа сопротивления – и в то же самое время был сводником для своих «элитных» пациентов, вторгался в их личную жизнь, использовал финансово, дискредитировал коллег, обнародуя конфиденциальные материалы, и т.д.

Трудно представить такую широту и разнородность души, и трудно сохранить доверие к психоаналитическим откровениям автора, зная о нем столь нелицеприятные вещи. Но и трудно полностью отрицать значимость идей Гринсона. Не знаю, есть ли у кого-то простой ответ на данный вопрос – у меня точно нет.

Фрейд утверждал, что в психоанализе совпадают этика и техника. Случаи, подобные Гринсону, этот тезис явно опровергают. Г. Габбард после более чем 30 лет исследования случаев нарушения границ в психоанализе приходит к пессимистической позиции:

«На протяжении моей карьеры консультанта мне часто звонили из этического комитета или профессионального общества в другом штате, и звонящий говорил:

«Доктор Габбард, это последний человек, от которого мы ожидали, что он вступит в сексуальные отношения с пациентом».

Часто подобным образом ведут себя выдающиеся аналитики, глубоко уважаемые как клиницисты, преподаватели и супервизоры, — но и более маргинальные специалисты тоже…

В начале своей карьеры я пытался классифицировать клиницистов с историей нарушений сексуальных границ, думая, что возможно категоризовать таких коллег соответственно их позиции на спектре патологии супер-эго.

…Меня долго беспокоило, что данная система классификации допускает морализаторство на тему того, кто «хороший», а кто «плохой».

Тогда как эти категории и дальше небесполезны для обдумывания потенциала реабилитации и лечения, за последние десять лет или около того я пришел к заключению, что они в лучшем случае схематичны. Многослойная сложность мотивов и психопатологии в основании нарушений сексуальных границ поразительна.

Растущий корпус исследований говорит о том, что многие люди, считающиеся этичными, окажутся бесчестными или неэтичными при определенных условиях.

Понятие морального лицемерия определяется как способность человека придерживаться некоего убеждения, действуя вразрез ему.

Продуманно спланированные исследования в этой области подчеркивают повсеместную распространенность морального лицемерия — т. е. они показывают, что моральные суждения обычно зависят от контекста и люди, в общем и целом моральные или этичные, довольно легко оправдывают аморальное.

Окончание следует...

Тема гения и злодейства в психоанализе всегда была актуальной и как нигде далека от однозначных решений. Можем ли мы ценить талант физиков, работавших на нацистскую Германию?

Ответ, вроде бы, прост. Можем ли мы ценить вклад в искусство Лени Рифеншталь и других творцов тоталитарной пропаганды?

Очевидно, ответить на этот вопрос будет сложнее. В случае Ральфа Гринсона, личность которого продолжает вызывать интерес и споры, сложность вопроса увеличивается кратно. Как быть с психоаналитиком, учившем тысячи последователей правилам, которые сам же решительным и опасным образом нарушал?

Тем, кто написал выразительные (и, возможно, искренние) строки об эмпатии и музыкальном слухе аналитика, о нейтральности и рабочем альянсе, о принципах анализа сопротивления – и в то же самое время был сводником для своих «элитных» пациентов, вторгался в их личную жизнь, использовал финансово, дискредитировал коллег, обнародуя конфиденциальные материалы, и т.д.

Трудно представить такую широту и разнородность души, и трудно сохранить доверие к психоаналитическим откровениям автора, зная о нем столь нелицеприятные вещи. Но и трудно полностью отрицать значимость идей Гринсона. Не знаю, есть ли у кого-то простой ответ на данный вопрос – у меня точно нет.

Фрейд утверждал, что в психоанализе совпадают этика и техника. Случаи, подобные Гринсону, этот тезис явно опровергают. Г. Габбард после более чем 30 лет исследования случаев нарушения границ в психоанализе приходит к пессимистической позиции:

«На протяжении моей карьеры консультанта мне часто звонили из этического комитета или профессионального общества в другом штате, и звонящий говорил:

«Доктор Габбард, это последний человек, от которого мы ожидали, что он вступит в сексуальные отношения с пациентом».

Часто подобным образом ведут себя выдающиеся аналитики, глубоко уважаемые как клиницисты, преподаватели и супервизоры, — но и более маргинальные специалисты тоже…

В начале своей карьеры я пытался классифицировать клиницистов с историей нарушений сексуальных границ, думая, что возможно категоризовать таких коллег соответственно их позиции на спектре патологии супер-эго.

…Меня долго беспокоило, что данная система классификации допускает морализаторство на тему того, кто «хороший», а кто «плохой».

Тогда как эти категории и дальше небесполезны для обдумывания потенциала реабилитации и лечения, за последние десять лет или около того я пришел к заключению, что они в лучшем случае схематичны. Многослойная сложность мотивов и психопатологии в основании нарушений сексуальных границ поразительна.

Растущий корпус исследований говорит о том, что многие люди, считающиеся этичными, окажутся бесчестными или неэтичными при определенных условиях.

Понятие морального лицемерия определяется как способность человека придерживаться некоего убеждения, действуя вразрез ему.

Продуманно спланированные исследования в этой области подчеркивают повсеместную распространенность морального лицемерия — т. е. они показывают, что моральные суждения обычно зависят от контекста и люди, в общем и целом моральные или этичные, довольно легко оправдывают аморальное.

Окончание следует...

👍40

Большинство людей склонны оценивать собственные моральные проступки как менее тяжкие, чем те же проступки, совершенные другими.

Потому в своих более поздних работах я высказывался в пользу менее бинарного подхода к пониманию тех, кто нарушает границы пациентов.

Иначе говоря, полагать, что существует одна группа достаточно этичных практиков, и другая группа сугубо неэтичных — чрезмерное упрощение».

Большинство пациентов питают некую версию фантазии, которую Сидни Смит назвал «золотой», а именно, что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством.

Эта фантазия, активированная присутствием аналитика, обречена на неудачу.

В первую очередь, их отношения закончатся.

Конец этих отношений неотделим от их начала, поскольку обе стороны с первого сеанса знают, что аналитические отношения — средство для достижения цели, а не сама цель.

Один из наиболее горьких аспектов прекращения анализа отметил Мартин Бергманн, который однажды сказал, что переносная любовь это, быть может, самая лучшая любовь, которую когда-либо знал пациент.

Потому понятно, что некоторые пациенты крайне неохотно ею поступаются. В других ситуациях, которые преподносит жизнь, отношения, скорее всего, будут продолжаться, если обе стороны чувствуют любовь.

Потому я полагаю, что обе стороны в аналитическом предприятии могут организовывать маниакальные защиты, чтобы отрицать болезненную и неизбежную утрату, которая была железно гарантирована с самого начала лечения. Общей бессознательной фантазией может быть «мы можем восторжествовать над смертью»».

Источник: Психоанализ и мир (с небольшим сокращением).

#психоанализ

#этика

Потому в своих более поздних работах я высказывался в пользу менее бинарного подхода к пониманию тех, кто нарушает границы пациентов.

Иначе говоря, полагать, что существует одна группа достаточно этичных практиков, и другая группа сугубо неэтичных — чрезмерное упрощение».

Большинство пациентов питают некую версию фантазии, которую Сидни Смит назвал «золотой», а именно, что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством.

Эта фантазия, активированная присутствием аналитика, обречена на неудачу.

В первую очередь, их отношения закончатся.

Конец этих отношений неотделим от их начала, поскольку обе стороны с первого сеанса знают, что аналитические отношения — средство для достижения цели, а не сама цель.

Один из наиболее горьких аспектов прекращения анализа отметил Мартин Бергманн, который однажды сказал, что переносная любовь это, быть может, самая лучшая любовь, которую когда-либо знал пациент.

Потому понятно, что некоторые пациенты крайне неохотно ею поступаются. В других ситуациях, которые преподносит жизнь, отношения, скорее всего, будут продолжаться, если обе стороны чувствуют любовь.

Потому я полагаю, что обе стороны в аналитическом предприятии могут организовывать маниакальные защиты, чтобы отрицать болезненную и неизбежную утрату, которая была железно гарантирована с самого начала лечения. Общей бессознательной фантазией может быть «мы можем восторжествовать над смертью»».

Источник: Психоанализ и мир (с небольшим сокращением).

#психоанализ

#этика

👍57

Почитайте пожалуйста, новый текст о любви в переносе https://dzen.ru/a/aG3_p6efhV4A2trC

#психоанализ

#перенос

#любовь

#психоанализ

#перенос

#любовь

👍34

[В разговоре за последнюю неделю]

– Чтобы начать выздоравливать, нужно попытаться честно ответить себе на два главных вопроса:

1) Кто спонсор моего безумия?

2) Кто конечный бенефициар?

– В конце концов, циник – это пессимист, но полный решимости!

– Возмутительно, когда моя правда о себе портит мою собственную репутацию!

© Автономов Денис, 2025

#размышления

#психология

#афоризмы

#юмор

– Чтобы начать выздоравливать, нужно попытаться честно ответить себе на два главных вопроса:

1) Кто спонсор моего безумия?

2) Кто конечный бенефициар?

– В конце концов, циник – это пессимист, но полный решимости!

– Возмутительно, когда моя правда о себе портит мою собственную репутацию!

© Автономов Денис, 2025

#размышления

#психология

#афоризмы

#юмор

👍98

Посмотрите пожалуйста, новый текст про связь психоза, зависимости и травмы https://dzen.ru/a/aHIxSVP81iF7ddCE

#травма

#психоз

#зависимость

#травма

#психоз

#зависимость

Дзен | Статьи

Что общего у психоза и зависимости?

Статья автора «Клинический психоанализ » в Дзене ✍: В новой книге известного итальянского психиатра и психоаналитика Франко Де Мази я на днях прочитал любопытный фрагмент, относительно связи...

👍18

Forwarded from Лесман Артём | психолог, психотерапевт (Путь Сердца)

Второе видео из цикла разговоров об эмпатии с уважаемым Денисом Автономовым.

Сколько будет встреч пока не известно.

Встреча доступна в двух форматах:

• Полная запись на моём ютуб канале.

• Серия тематических отрывков на канале Дениса Автономова.

В полной версии есть то, что не вошло во фрагменты.

Полную версию можно посмотреть здесь:

https://youtu.be/9nz6nbx8eso?si=gj6iLhOMPHucXQwz

Тематические отрывки есть на ютуб канале Дениса:

https://youtube.com/channel/UCer3mWcnrsF7sStz1dRphXg?si=uUFbODCHaQCXApmA

А сам телеграм-канал Дениса находится — здесь.

В этом видео обсуждались следующие темы:

1. Эмпатия исторически возникла в эстетике конца XIX века как способность входить в эмоциональный резонанс с искусством

2. Существует классификация эмпатии на когнитивную и эмоциональную, каждая имеет свои особенности и функции

3. Проективная идентификация отличается от проекции сохранением эмпатической связи с проецируемым содержанием

4. Развитие концепции эмпатии в психотерапии прошло путь от Фрейда до Роджерса как основы терапевтических отношений

5. Эмпатии можно научиться, но навыковый подход не заменяет глубинного понимания и личностной целостности

6. Парадокс пограничной эмпатии проявляется в гиперчувствительности людей с ПРЛ к эмоциям других

7. Аномальная эмпатия при ПРЛ сочетается с когнитивными искажениями и приводит к эмоциональной нестабильности

8. Люди с ПРЛ склонны интерпретировать нейтральные сигналы как враждебные из-за страха покинутости

9. Терапевтическая задача при ПРЛ - развитие когнитивной эмпатии для баланса с эмоциональной гиперчувствительностью

Приятного просмотра!

Лесман Артём | психолог, психотерапевт

Сколько будет встреч пока не известно.

Встреча доступна в двух форматах:

• Полная запись на моём ютуб канале.

• Серия тематических отрывков на канале Дениса Автономова.

В полной версии есть то, что не вошло во фрагменты.

Полную версию можно посмотреть здесь:

https://youtu.be/9nz6nbx8eso?si=gj6iLhOMPHucXQwz

Тематические отрывки есть на ютуб канале Дениса:

https://youtube.com/channel/UCer3mWcnrsF7sStz1dRphXg?si=uUFbODCHaQCXApmA

А сам телеграм-канал Дениса находится — здесь.

В этом видео обсуждались следующие темы:

1. Эмпатия исторически возникла в эстетике конца XIX века как способность входить в эмоциональный резонанс с искусством

2. Существует классификация эмпатии на когнитивную и эмоциональную, каждая имеет свои особенности и функции

3. Проективная идентификация отличается от проекции сохранением эмпатической связи с проецируемым содержанием

4. Развитие концепции эмпатии в психотерапии прошло путь от Фрейда до Роджерса как основы терапевтических отношений

5. Эмпатии можно научиться, но навыковый подход не заменяет глубинного понимания и личностной целостности

6. Парадокс пограничной эмпатии проявляется в гиперчувствительности людей с ПРЛ к эмоциям других

7. Аномальная эмпатия при ПРЛ сочетается с когнитивными искажениями и приводит к эмоциональной нестабильности

8. Люди с ПРЛ склонны интерпретировать нейтральные сигналы как враждебные из-за страха покинутости

9. Терапевтическая задача при ПРЛ - развитие когнитивной эмпатии для баланса с эмоциональной гиперчувствительностью

Приятного просмотра!

Лесман Артём | психолог, психотерапевт

YouTube

Беседа об эмпатии. Часть 2. ПРЛ и эмпатия: от сверхчувствительности к эмоциональному хаосу

Детальный, обстоятельный и глубокий разбор эмпатии.

*Информация об участниках беседы:*

*Артём Лесман* - психотерапевт, автор книг «О Пути Сердца», «Живые истории о психотерапии», ведущий авторского профессионального телеграмм-канала.

*Автономов Денис* …

*Информация об участниках беседы:*

*Артём Лесман* - психотерапевт, автор книг «О Пути Сердца», «Живые истории о психотерапии», ведущий авторского профессионального телеграмм-канала.

*Автономов Денис* …

👍15

К вопросу о «любви в [контр] переносе»

Согласно определению: Перенос – это бессознательное приписывание другим людям чувств и установок, которые изначально ассоциировались с другими важными фигурами из жизни данного человека.

Реакция переноса терапевта по отношению к своему пациенту называется контрпереносом.

Историю, с конторой начался «перенос» и «контрперенос» в психоанализе, наверное можно отсчитывать со случая Анны О. – известной «истеричной» пациентки Йозефа Брейера (Josef Breuer).

Клинический случай Анны О. (ее настоящее имя Берта Паппенгейм, годы жизни 1859-1936), был представлен в работе «Исследования истерии» (1895), которая была написана в соавторстве с Зигмундом Фрейдом.

Й. Брейер указывал: «Фройляйн Анна О., несмотря на переполнявшую её духовную жажду, вела в пуританской семье родителей необычайно монотонную жизнь...» – она была абсолютно асексуальна (на уровне поведения, а не фантазии, разумеется).

Однако ближе к финалу терапии, когда казалось бы, Анна О. почти полностью исцелилась (благодаря его, Йозефа Брейера, новаторской технике лечения, элементы которой, затем легли в основу практики психоанализа), она, одним неожиданным ударом выбивает своего психотерапевта из седла.

Дело в том, что у Анны О. возникает новый симптом, который, по факту оказался:

(1) напрямую связан с её сексуальностью [вот это сюрприз!];

(2) отсылающим к моральным нормам и этике взаимодействия врача и пациента (запуская цикл из серии «Что подумают другие?»);

(3) имеющим прямое коммуникативное значение («симптом как послание», «симптом как информация»), отсылающие к чувствам и поведению ее психотерапевта.

Этим симптомом была «Ложная [истерическая] беременность», которая сопровождалась ярким истерическим кризом, в котором Анна О. буквально билась в припадке имитируя родовую деятельность, выкрикивая, что в ней находится «Дитя Брейера» (а не какого-либо анонима).

Как известно, эти проявления Анны О. очень напугали Брейера, который воспринял их не как очередной симптом, каковых уже было несколько десятков, а как нечто «личное» – как прямое нарушение его границ.

Разумеется, когда врач вступает в сексуальные отношения со своей пациенткой, да ещё и делает ее «беременной» – это скандал (особенно в викторианском обществе того времени).

Будучи шокированным, Йозеф Брейер (который разумеется, ничего подобного не делал), отказывается от использования, того самого инновационного метода, ставшего затем «психоанализом» (а именно занятие доброжелательной, но нейтральной позиции относительно клиента, свободные ассоциации, признание безусловного наличия скрытого смысла симптома (несмотря на его кажущуюся абсурдность), припоминание и поиск первоосновы симптома, его зарождения и его дальнейшую интерпретацию и т.д.), и прибегает к разовому «успокоению» пациентки гипнозом.

Затем Йозеф Брейер немедленно прекращает терапию с Анной О., передает ее на попечение другому врачу, и так уж совпало, уезжает со своей женой в отпуск, где и действительно и был зачат их ребёнок (то самое «дитя доктора Брейера», о котором кричала Анна О.).

Таким образом, этот «ребенок от доктора Брейера», действительно родился, но только с задержкой во времени и не от пациентки Анны О., а от его законной жены Матильды и в официальном браке.

Окончание следует...

Согласно определению: Перенос – это бессознательное приписывание другим людям чувств и установок, которые изначально ассоциировались с другими важными фигурами из жизни данного человека.

Реакция переноса терапевта по отношению к своему пациенту называется контрпереносом.

Историю, с конторой начался «перенос» и «контрперенос» в психоанализе, наверное можно отсчитывать со случая Анны О. – известной «истеричной» пациентки Йозефа Брейера (Josef Breuer).

Клинический случай Анны О. (ее настоящее имя Берта Паппенгейм, годы жизни 1859-1936), был представлен в работе «Исследования истерии» (1895), которая была написана в соавторстве с Зигмундом Фрейдом.

Й. Брейер указывал: «Фройляйн Анна О., несмотря на переполнявшую её духовную жажду, вела в пуританской семье родителей необычайно монотонную жизнь...» – она была абсолютно асексуальна (на уровне поведения, а не фантазии, разумеется).

Однако ближе к финалу терапии, когда казалось бы, Анна О. почти полностью исцелилась (благодаря его, Йозефа Брейера, новаторской технике лечения, элементы которой, затем легли в основу практики психоанализа), она, одним неожиданным ударом выбивает своего психотерапевта из седла.

Дело в том, что у Анны О. возникает новый симптом, который, по факту оказался:

(1) напрямую связан с её сексуальностью [вот это сюрприз!];

(2) отсылающим к моральным нормам и этике взаимодействия врача и пациента (запуская цикл из серии «Что подумают другие?»);

(3) имеющим прямое коммуникативное значение («симптом как послание», «симптом как информация»), отсылающие к чувствам и поведению ее психотерапевта.

Этим симптомом была «Ложная [истерическая] беременность», которая сопровождалась ярким истерическим кризом, в котором Анна О. буквально билась в припадке имитируя родовую деятельность, выкрикивая, что в ней находится «Дитя Брейера» (а не какого-либо анонима).

Как известно, эти проявления Анны О. очень напугали Брейера, который воспринял их не как очередной симптом, каковых уже было несколько десятков, а как нечто «личное» – как прямое нарушение его границ.

Разумеется, когда врач вступает в сексуальные отношения со своей пациенткой, да ещё и делает ее «беременной» – это скандал (особенно в викторианском обществе того времени).

Будучи шокированным, Йозеф Брейер (который разумеется, ничего подобного не делал), отказывается от использования, того самого инновационного метода, ставшего затем «психоанализом» (а именно занятие доброжелательной, но нейтральной позиции относительно клиента, свободные ассоциации, признание безусловного наличия скрытого смысла симптома (несмотря на его кажущуюся абсурдность), припоминание и поиск первоосновы симптома, его зарождения и его дальнейшую интерпретацию и т.д.), и прибегает к разовому «успокоению» пациентки гипнозом.

Затем Йозеф Брейер немедленно прекращает терапию с Анной О., передает ее на попечение другому врачу, и так уж совпало, уезжает со своей женой в отпуск, где и действительно и был зачат их ребёнок (то самое «дитя доктора Брейера», о котором кричала Анна О.).

Таким образом, этот «ребенок от доктора Брейера», действительно родился, но только с задержкой во времени и не от пациентки Анны О., а от его законной жены Матильды и в официальном браке.

Окончание следует...

👍72

Почему Йозеф Брейер не смог продолжить терапию с Анной О., несмотря на то, что он на её лечение затратил так много времени и сил?

Причем, и это действительно важно, его усилия не были потрачены в пустую.

То что Брейер, безусловно, если и не достиг «исцеления» Анны О., то огромного прогресса, особенно, по сравнению с тем, что было в начале. Это улучшение было очевидно для всех, включая и родственников оплачивающих её терапию.

Вероятно, Й. Брейер действительно, сам испытывал тайные, запретные сексуальные чувства к Анне О. (которые он не мог, да и не хотел афишировать).

Эрнест Джонс, ссылаясь на свидетельство самого Фрейда пишет:

В этой истории Анна О. (бессознательно) повела себя как такой «провокативный психотерапевт», который решительным, на грани фола и этики, действием «взломала» защиты Йозефа Брейера.

Фантазии Анны О. (важно то, что многие из них не были «бессознательными», ибо она буквально наслаждалась от своих «грез на яву», как от просмотра телевизора) обрели явный поведенческий и межличностный компонент (кататься по полу, имитировать схватки, кричать, что рожает ребенка от своего врача).

Как отмечает Сидни Смит, действительно, большинство пациентов питают некую версию т.н. «золотой» фантазии, а именно,

Эту фантазию пациент направляет на своего психоаналитика, психотерапевта в лице которого, как ему / ей кажется, он и находит такового.

Но, что происходит на другой стороне?

Какие чувства, действительно, испытывают психотерапевты к своим пациентам?

Согласно новому (2022 г.) анонимному опросу проведённому среди профессиональных психотерапевтов обоих полов, 3% психотерапевтов действительно, вступали сексуальные отношения со своим нынешним и/или бывшим клиентом.

В другом опросе психотерапевтов (1998 г.) были проведены данные о том, что почти четверть респондентов сообщили, что лечили пациентов, которые имели [как они говорили] сексуальные отношения с их предыдущими терапевтами.

Примерно 7 из 10 терапевтов находили клиента сексуально привлекательным, четверть фантазировали о романтических отношениях, а почти каждый пятый обнимал клиента на прощание в конце сеанса (22%).

Начали дружить с клиентом во время терапии 3,7%, а 13,4% вступили с ним в дружеские отношения уже после окончания терапии.

Терапевты более старшего возраста чаще вели себя неформально и заводили дружбу с бывшими клиентами по сравнению с их молодыми коллегами.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г., 448 с.

Vesentini, L., Van Overmeire, R., Matthys, F. et al. Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists. Arch Sex Behav 51, 453–463 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02190-7

Garrett, T., & Davis, J. D. (1998). The prevalence of sexual contact between British clinical psychologists and their patients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 5(4), 253-263.

#история

#психоанализ

#психиатрия

#перенос

#контрперенос

Причем, и это действительно важно, его усилия не были потрачены в пустую.

То что Брейер, безусловно, если и не достиг «исцеления» Анны О., то огромного прогресса, особенно, по сравнению с тем, что было в начале. Это улучшение было очевидно для всех, включая и родственников оплачивающих её терапию.

Вероятно, Й. Брейер действительно, сам испытывал тайные, запретные сексуальные чувства к Анне О. (которые он не мог, да и не хотел афишировать).

Эрнест Джонс, ссылаясь на свидетельство самого Фрейда пишет:

«По всей видимости, Брейер развил у себя то, что в наши дни называется сильным встречным контрпереносом к этой пациентке. Он так увлекся ее случаем, что вскоре его жена начала ревновать его к этой больной».В этой истории Анна О. (бессознательно) повела себя как такой «провокативный психотерапевт», который решительным, на грани фола и этики, действием «взломала» защиты Йозефа Брейера.

Фантазии Анны О. (важно то, что многие из них не были «бессознательными», ибо она буквально наслаждалась от своих «грез на яву», как от просмотра телевизора) обрели явный поведенческий и межличностный компонент (кататься по полу, имитировать схватки, кричать, что рожает ребенка от своего врача).

Как отмечает Сидни Смит, действительно, большинство пациентов питают некую версию т.н. «золотой» фантазии, а именно,

«что где-то есть человек, который удовлетворит все их потребности в отношениях, освященных совершенством». Эту фантазию пациент направляет на своего психоаналитика, психотерапевта в лице которого, как ему / ей кажется, он и находит такового.

Но, что происходит на другой стороне?

Какие чувства, действительно, испытывают психотерапевты к своим пациентам?

Согласно новому (2022 г.) анонимному опросу проведённому среди профессиональных психотерапевтов обоих полов, 3% психотерапевтов действительно, вступали сексуальные отношения со своим нынешним и/или бывшим клиентом.

В другом опросе психотерапевтов (1998 г.) были проведены данные о том, что почти четверть респондентов сообщили, что лечили пациентов, которые имели [как они говорили] сексуальные отношения с их предыдущими терапевтами.

Примерно 7 из 10 терапевтов находили клиента сексуально привлекательным, четверть фантазировали о романтических отношениях, а почти каждый пятый обнимал клиента на прощание в конце сеанса (22%).

Начали дружить с клиентом во время терапии 3,7%, а 13,4% вступили с ним в дружеские отношения уже после окончания терапии.

Терапевты более старшего возраста чаще вели себя неформально и заводили дружбу с бывшими клиентами по сравнению с их молодыми коллегами.

© Автономов Денис, 2025

Написано по мотивам:

Джонс Эрнест. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. Издательство: Наука, 1997 г., 448 с.

Vesentini, L., Van Overmeire, R., Matthys, F. et al. Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists. Arch Sex Behav 51, 453–463 (2022). https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-021-02190-7

Garrett, T., & Davis, J. D. (1998). The prevalence of sexual contact between British clinical psychologists and their patients. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice, 5(4), 253-263.

#история

#психоанализ

#психиатрия

#перенос

#контрперенос

SpringerLink

Intimacy in Psychotherapy: An Exploratory Survey Among Therapists

Archives of Sexual Behavior - A certain level of intimacy is necessary in psychotherapeutic relationships for them to be effective, but it can sometimes develop further into more intimate feelings...

👍51