Media is too big

VIEW IN TELEGRAM

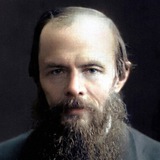

Татьяна Касаткина. Лекция «Достоевский о смысле жизни и назначении человека» на Международном Симпозиуме «Извечные вопросы русской литературы», организованном к 199-летию Ф.М. Достоевского Донецкой республиканской библиотекой для молодёжи совместно с Центром изучения космоса и космизма им. Н.Ф. Фёдорова и Донецким Философским Обществом. 10 ноября 2020 года. Zoom.

❤10🔥5😢1

"В черновых записях, примыкающих к стержневым богословским текстам Достоевского, есть запись о социалистах, помеченная значком NB: он говорит, что их теория — продукт «высшей отломленной жизни» — то есть радикальной редукции человека. «Человек отрезал себе нос и все члены, и радуется, что без них можно бы обойтись, тогда как наоборот надо бы, то есть стремиться дать развитие всем отрезанным членам» [Достоевский, 1972–1990, т. 20, с. 194]. То есть, видение себя человеком лишь в пределах «насущного видимо-текущего» не есть видение реального своего размера, из которого Достоевский призывал бы вырасти, но есть самоискалечение: есть отрицание и отторжение уже наличествующих членов, которые ощущаются человеком как лишние и ненужные лишь в рамках той действительности, которую он оказался способен на тот момент воспринимать, к которой он по каким-то причинам выбрал или был вынужден редуцирорвать свое восприятие.

Достоевский математически доказывает бытие Бога через раскрытие истинной природы человека. Ход его мысли в «Записках из подполья», написанных одновременно с «Маша лежит на столе» и «Социализм и христианство», таков: предположим, что я — то, что я есть очевидно для себя и других. Зачем мне тогда тоска, устремленность, почему я схожу с ума от полностью обеспеченной в земных пределах и потребностях жизни? Почему я люблю процесс — и никогда не удовлетворяюсь результатом? Почему моему стремлению нет конечного пункта в земных пределах? Почему любая цель в земных пределах оказывается обманкой? Куда мне девать мои лишние члены? Если они у меня есть — значит, есть реальность, в которой они будут функциональны. Значит даже, что, может быть, эта реальность уже есть вокруг меня, я уже в ней, но я не умею ее разглядеть, не умею к ней пробиться сквозь то, что в пределах повседневности определяю как «себя самого».

Достоевский ведет доказательство от противного: если у человека есть части, которые не вмещаются в представление о его здешней природе, которые оказываются в нынешнем его существовании для него избыточными, — это значит, что у человека другая природа. Это значит, что человек не может и не должен рассматривать себя в том ограниченном объеме, в каком он только и может отчетливо видеть себя здесь на земле".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Достоевский математически доказывает бытие Бога через раскрытие истинной природы человека. Ход его мысли в «Записках из подполья», написанных одновременно с «Маша лежит на столе» и «Социализм и христианство», таков: предположим, что я — то, что я есть очевидно для себя и других. Зачем мне тогда тоска, устремленность, почему я схожу с ума от полностью обеспеченной в земных пределах и потребностях жизни? Почему я люблю процесс — и никогда не удовлетворяюсь результатом? Почему моему стремлению нет конечного пункта в земных пределах? Почему любая цель в земных пределах оказывается обманкой? Куда мне девать мои лишние члены? Если они у меня есть — значит, есть реальность, в которой они будут функциональны. Значит даже, что, может быть, эта реальность уже есть вокруг меня, я уже в ней, но я не умею ее разглядеть, не умею к ней пробиться сквозь то, что в пределах повседневности определяю как «себя самого».

Достоевский ведет доказательство от противного: если у человека есть части, которые не вмещаются в представление о его здешней природе, которые оказываются в нынешнем его существовании для него избыточными, — это значит, что у человека другая природа. Это значит, что человек не может и не должен рассматривать себя в том ограниченном объеме, в каком он только и может отчетливо видеть себя здесь на земле".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

❤14👍3

Media is too big

VIEW IN TELEGRAM

Татьяна Касаткина. О явлении Бога в русской литературе: Пушкин и Достоевский. Встреча с учителями литературы. Покровские Селищи. Дом культуры. 22 августа 2022 года. Аудиозапись.

🙏7

В продаже также появилось некоторое количество бумажных экземпляров монографии Татьяны Касаткиной "О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского" (ИМЛИ РАН, 2004).

Купить можно здесь: https://primusversus.com/product/o-tvoryaschey-prirode-slova-ontologichnost-slova-v-tvorchestve-fm-dostoevskogo

Купить можно здесь: https://primusversus.com/product/o-tvoryaschey-prirode-slova-ontologichnost-slova-v-tvorchestve-fm-dostoevskogo

Primusversus

О творящей природе слова

О творящей природе слова ⭐️ Цена - 450 ₽ 🚚 Быстрая доставка

❤6👍1

25–27 марта 2025 года в Москве пройдёт Международная научно-практическая конференция «Медленное чтение сегодня: теория, методика, практика». Организаторы конференции — ИМЛИ РАН, ИНИОН РАН, Литературный институт имени А.М. Горького, Библиотека № 180 им. Н.Ф. Фёдорова.

На конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся истории и теории медленного чтения, его места в мировой и российской культурной традиции, принципов медленного чтения и их использования в социальных и гуманитарных науках и образовании, возможностей и перспектив применения метода медленного чтения в библиотечной практике.

Основные направления работы конференции

— Медленное чтение в контексте различных видов чтения.

— Принципы толкования сакральных текстов и «искусство медленного чтения».

— Исторические вехи метода медленного чтения.

— Медленное чтение и проблема понимания людей, эпох и культур.

— Медленное чтение как диалог.

— «Искусство медленного чтения»: авторские подходы и практики.

— Субъект-субъектный метод чтения художественного и философского текста.

—Медленное чтение в образовании.

— Семейное и домашнее чтение как явление культуры.

и др.

Конференция пройдет на трёх площадках:

25 марта — в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН (ул. Поварская, д. 25а, строение 1, конференц-зал);

26 марта — в Институте научной информации по общественным наукам РАН (Нахимовский проспект, д. 51/21, зал заседаний Учёного совета);

27 марта — в Библиотеке № 180 им. Н.Ф. Фёдорова Объединения культурных центров Юго-Западного административного округа г. Москвы (ул. Профсоюзная, д. 92).

Форма участия — очно или дистанционно.

Заявки принимаются до 3 марта 2025 года по электронному адресу: [email protected]

Скачать информационное письмо и форму заявки: https://imli.ru/konferentsii/150-seminary-i-konferentsii-2025/6276-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-medlennoe-chtenie-segodnya-teoriya-metodika-praktika

На конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся истории и теории медленного чтения, его места в мировой и российской культурной традиции, принципов медленного чтения и их использования в социальных и гуманитарных науках и образовании, возможностей и перспектив применения метода медленного чтения в библиотечной практике.

Основные направления работы конференции

— Медленное чтение в контексте различных видов чтения.

— Принципы толкования сакральных текстов и «искусство медленного чтения».

— Исторические вехи метода медленного чтения.

— Медленное чтение и проблема понимания людей, эпох и культур.

— Медленное чтение как диалог.

— «Искусство медленного чтения»: авторские подходы и практики.

— Субъект-субъектный метод чтения художественного и философского текста.

—Медленное чтение в образовании.

— Семейное и домашнее чтение как явление культуры.

и др.

Конференция пройдет на трёх площадках:

25 марта — в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН (ул. Поварская, д. 25а, строение 1, конференц-зал);

26 марта — в Институте научной информации по общественным наукам РАН (Нахимовский проспект, д. 51/21, зал заседаний Учёного совета);

27 марта — в Библиотеке № 180 им. Н.Ф. Фёдорова Объединения культурных центров Юго-Западного административного округа г. Москвы (ул. Профсоюзная, д. 92).

Форма участия — очно или дистанционно.

Заявки принимаются до 3 марта 2025 года по электронному адресу: [email protected]

Скачать информационное письмо и форму заявки: https://imli.ru/konferentsii/150-seminary-i-konferentsii-2025/6276-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-medlennoe-chtenie-segodnya-teoriya-metodika-praktika

🔥4

09.02.2025. Круглый стол «Современное искусство за и против Достоевского». Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. Музейный центр «Московский дом Достоевского». Аудиозапись.

Участвуют:

— Т.А. Касаткина, д.ф.н., заведующая Научно-исследовательским центром «Ф. М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН имени А.М. Горького;

— Т.Г. Магарил-Ильяева, к.ф.н., ст. науч. сотрудник Научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН имени А.М. Горького;

— Г.У. Лукина, д. искусствоведения, зам. директора по научной работе ГИИ;

— Л.И. Сараскина, д.ф.н., вед. науч. сотрудник ГИИ (онлайн);

— Е.В. Сальникова, д. культурологии, зав. сектором художественных проблем массмедиа ГИИ;

— Н.М. Секулич, театральный критик, старший преподаватель МГИК.

Ведущий: П.Е. Фокин, к.ф.н., зам. директора по научной работе ГМИРЛИ имени В.И. Даля, руководитель «Московского дома Достоевского».

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240630

Участвуют:

— Т.А. Касаткина, д.ф.н., заведующая Научно-исследовательским центром «Ф. М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН имени А.М. Горького;

— Т.Г. Магарил-Ильяева, к.ф.н., ст. науч. сотрудник Научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН имени А.М. Горького;

— Г.У. Лукина, д. искусствоведения, зам. директора по научной работе ГИИ;

— Л.И. Сараскина, д.ф.н., вед. науч. сотрудник ГИИ (онлайн);

— Е.В. Сальникова, д. культурологии, зав. сектором художественных проблем массмедиа ГИИ;

— Н.М. Секулич, театральный критик, старший преподаватель МГИК.

Ведущий: П.Е. Фокин, к.ф.н., зам. директора по научной работе ГМИРЛИ имени В.И. Даля, руководитель «Московского дома Достоевского».

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240630

VK Видео

Круглый стол «Современное искусство за и против Достоевского»

09.02.2025. Круглый стол «Современное искусство за и против Достоевского». Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. Музейный центр «Московский дом Достоевского». Аудиозапись. Участвуют: — Т.А. Касаткина, д.ф.н., заведующая Научно…

👍3🔥3

"Достоевский (так же, как и европейские художники, создававшие религиозные картины) не пишет свои произведения с целью украшения или развлечения, или скрытого отражения внешних событий своей жизни или жизни вокруг себя — он пишет их с целью выражения своих глубинных прозрений в существо вещей и в структуру мира и человека — и для преображения читателя (как и европейские художники писали свои религиозные картины с целью преображения зрителя).

Едва семнадцатилетний, в письме брату Михаилу, Достоевский будет размышлять о том, почему мысль о славе (и о какой именно славе) может способствовать творческой активности: «Послушай! Мне кажется, что слава также содействует вдохновенью поэта. Байрон был эгоист: его мысль о славе — была ничтожна, суетна… Но одно помышленье о том, что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась в душу поэта и в самые минуты творчества. Пустой же крик толпы ничтожен» [Достоевский, 1972–1990, т. 281, с. 54–55].

Слава здесь отвергается юным Достоевским как стремление к возвышению себя или как средство сохранения своего отпечатка, своей индивидуальности (не личности, задача которой практически во всех практиках работы по преображению себя — как раз стереть индивидуальную историю) в потомстве (то, к чему стремятся столь многие современные художники — и именно из-за этого стремления они так быстро становятся неинтересны читателю: они не дают ему столь нужные ему навыки правильного движения по жизни и за ее пределы — они, напротив, пытаются отобрать у него в свою пользу его время и внимание для продления жизни этого отпечатка, этой пустой формы) — слава признается как то, что поможет художнику (Достоевский часто называл творца в любой области искусства, в том числе, и искусства слова — художником) выполнить свою функцию проводника и освободителя, выводящего читателя из ложных представлений о себе и мире, навязываемых ограничивающим его социумом, заинтересованным в сосредоточении своих членов на «насущном видимо-текущем»: из представлений, обрекающих живую душу на прозябание во прахе, в плену своих низших желаний и потребностей".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Едва семнадцатилетний, в письме брату Михаилу, Достоевский будет размышлять о том, почему мысль о славе (и о какой именно славе) может способствовать творческой активности: «Послушай! Мне кажется, что слава также содействует вдохновенью поэта. Байрон был эгоист: его мысль о славе — была ничтожна, суетна… Но одно помышленье о том, что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась в душу поэта и в самые минуты творчества. Пустой же крик толпы ничтожен» [Достоевский, 1972–1990, т. 281, с. 54–55].

Слава здесь отвергается юным Достоевским как стремление к возвышению себя или как средство сохранения своего отпечатка, своей индивидуальности (не личности, задача которой практически во всех практиках работы по преображению себя — как раз стереть индивидуальную историю) в потомстве (то, к чему стремятся столь многие современные художники — и именно из-за этого стремления они так быстро становятся неинтересны читателю: они не дают ему столь нужные ему навыки правильного движения по жизни и за ее пределы — они, напротив, пытаются отобрать у него в свою пользу его время и внимание для продления жизни этого отпечатка, этой пустой формы) — слава признается как то, что поможет художнику (Достоевский часто называл творца в любой области искусства, в том числе, и искусства слова — художником) выполнить свою функцию проводника и освободителя, выводящего читателя из ложных представлений о себе и мире, навязываемых ограничивающим его социумом, заинтересованным в сосредоточении своих членов на «насущном видимо-текущем»: из представлений, обрекающих живую душу на прозябание во прахе, в плену своих низших желаний и потребностей".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

❤12

Из интервью филолога Татьяны Касаткиной порталу "Снобъ".

— Романы Достоевского — это ведь на самом деле философские религиозные трактаты, а не просто художественная литература?

— Романы Достоевского — это именно что не трактаты. Трактаты рассуждают об идеях и передают читателю знание о них. Достоевский дает читателю почувствовать и пережить идею, он, в сущности, создает в своих романах пространство возможности получения мистического опыта, возможности встречи со Христом, возможности научиться прозревать Христа в ближнем.

Искусство ведь и возникло первоначально как сопровождение культа, с целью передачи огромному большинству недоступного или труднодоступного для него опыта (не знания, а именно опыта!), получаемого незначительным меньшинством в непосредственном откровении. Флоренский говорил, что иконостас в церкви — это способ сделать для нас в храме видимыми лица невидимых для нас Присутствующих (то есть искусство — это проводник, вводящий во взаимодействие со всем объемом бытия, для тех, кто «не обладает глазом», как сказал бы Достоевский).

Заметим, что и те трое, которым в православии присвоено, присоединено к имени слово «богослов» (св. Иоанн Богослов, св. Григорий Богослов, св. Симеон Новый Богослов) владели художественным словом, и диалоги Платона — не трактаты, они построены по принципу художественного текста. Трактат отстраняет от того, о чем говорит — великий художественный текст вводит в самую сердцевину того, о чем говорит.

Так внутри событий жизни Сони Мармеладовой («вечной Сонечки»), нам открывается и крестный путь Христа, отдающего себя, не защищаясь, в руки человечества, на позорную и унизительную казнь (в шестом часу вышла, в девятом вернулась — это время Распятия Христова) — и мы можем почувствовать ужас и позор Распятия, мы, привыкшие его воспринимать как торжество и победу, забывая, чем эта победа обеспечена. И всеобъемлющее материнство Богоматери (именно так ее видят у Достоевского каторжные в эпилоге). Заметим, что Достоевский таким образом почти в точности воспроизводит православную икону Софии, где София, которую окружают фигуры Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя — не «вечная женственность», но то общее, что их всех объединяет: способность абсолютного отвержения себя для исполнения замысла Господня.

Я могу об этом много говорить, я об этом книги написала, часть из которых есть в свободном доступе в интернете. Наверное, лучше отослать заинтересовавшегося читателя к ним, поскольку для демонстрации того, как Достоевский дает нам возможность почувствовать и пережить, а не узнать лишь, нужно проводить скрупулезный анализ текста.

Читать полностью: https://snob.ru/culture/stan-khristom-i-raduisia-kontsu-sveta-chemu-uchit-russkaia-religioznaia-filosofiia/

— Романы Достоевского — это ведь на самом деле философские религиозные трактаты, а не просто художественная литература?

— Романы Достоевского — это именно что не трактаты. Трактаты рассуждают об идеях и передают читателю знание о них. Достоевский дает читателю почувствовать и пережить идею, он, в сущности, создает в своих романах пространство возможности получения мистического опыта, возможности встречи со Христом, возможности научиться прозревать Христа в ближнем.

Искусство ведь и возникло первоначально как сопровождение культа, с целью передачи огромному большинству недоступного или труднодоступного для него опыта (не знания, а именно опыта!), получаемого незначительным меньшинством в непосредственном откровении. Флоренский говорил, что иконостас в церкви — это способ сделать для нас в храме видимыми лица невидимых для нас Присутствующих (то есть искусство — это проводник, вводящий во взаимодействие со всем объемом бытия, для тех, кто «не обладает глазом», как сказал бы Достоевский).

Заметим, что и те трое, которым в православии присвоено, присоединено к имени слово «богослов» (св. Иоанн Богослов, св. Григорий Богослов, св. Симеон Новый Богослов) владели художественным словом, и диалоги Платона — не трактаты, они построены по принципу художественного текста. Трактат отстраняет от того, о чем говорит — великий художественный текст вводит в самую сердцевину того, о чем говорит.

Так внутри событий жизни Сони Мармеладовой («вечной Сонечки»), нам открывается и крестный путь Христа, отдающего себя, не защищаясь, в руки человечества, на позорную и унизительную казнь (в шестом часу вышла, в девятом вернулась — это время Распятия Христова) — и мы можем почувствовать ужас и позор Распятия, мы, привыкшие его воспринимать как торжество и победу, забывая, чем эта победа обеспечена. И всеобъемлющее материнство Богоматери (именно так ее видят у Достоевского каторжные в эпилоге). Заметим, что Достоевский таким образом почти в точности воспроизводит православную икону Софии, где София, которую окружают фигуры Христа, Богоматери и Иоанна Крестителя — не «вечная женственность», но то общее, что их всех объединяет: способность абсолютного отвержения себя для исполнения замысла Господня.

Я могу об этом много говорить, я об этом книги написала, часть из которых есть в свободном доступе в интернете. Наверное, лучше отослать заинтересовавшегося читателя к ним, поскольку для демонстрации того, как Достоевский дает нам возможность почувствовать и пережить, а не узнать лишь, нужно проводить скрупулезный анализ текста.

Читать полностью: https://snob.ru/culture/stan-khristom-i-raduisia-kontsu-sveta-chemu-uchit-russkaia-religioznaia-filosofiia/

❤13👍6

12.02.2025. 1-е заседание Богословского семинара Центра "Ф.М. Достоевский и мировая культура" ИМЛИ РАН. О трехсоставности человека. Личность и самость. Что такое святость и др. Участвуют: Анна Мельникова, Татьяна Магарил-Ильяева, Татьяна Касаткина. Аудиозапись.

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240631

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240631

VK Видео

Татьяна Касаткина. О трехсоставности человека. Личность и самость. Что такое святость

12.02.2025. 1-е заседание Богословского семинара Центра "Ф.М. Достоевский и мировая культура" ИМЛИ РАН. О трехсоставности человека. Личность и самость. Что такое святость и др. Участвуют: Анна Мельникова, Татьяна Магарил-Ильяева, Татьяна Касаткина. Аудиозапись.

❤11

Forwarded from Книжный магазин «Фаланстер»

2-е издание

Татьяна Касаткина. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского.

Издательство ИМЛИ РАН, «Река времен». 966 руб.

Книга посвящена принципам исследования жизненного и художественного текста, а также принципам комментирования произведений такого автора, который может быть назван практическим философом и богословом, который создает свои тексты, имея в виду поведать о собственном пути преображения и повести по нему читателя. Достоевский, разгадывая тайну человека, находит отгадку в том, что современный человек радикально заблуждается в определении собственной мерности, размера, состава и конфигурации. Человек исходит из ложного видения себя как ограниченного своим собственным телом и отграниченного от всех остальных людей, из видения других как своих соперников и претендентов на тот же ресурс, а не как открывающих для него новые пространства и возможности, без них и вне их просто не существующие. Вследствие этого он радикально ошибается как в определении своих истинных выгод, так и опасностей на своем пути. Вплоть до того, что самое опасное для себя он склонен считать наиболее выгодным, а самое выгодное — наиболее ущемляющим его жизненные интересы. Для читателей, любящих Достоевского, а также для филологов, философов, богословов.

Заказать с доставкой: [email protected] или https://www.tg-me.com/falanster_delivery

Татьяна Касаткина. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского.

Издательство ИМЛИ РАН, «Река времен». 966 руб.

Книга посвящена принципам исследования жизненного и художественного текста, а также принципам комментирования произведений такого автора, который может быть назван практическим философом и богословом, который создает свои тексты, имея в виду поведать о собственном пути преображения и повести по нему читателя. Достоевский, разгадывая тайну человека, находит отгадку в том, что современный человек радикально заблуждается в определении собственной мерности, размера, состава и конфигурации. Человек исходит из ложного видения себя как ограниченного своим собственным телом и отграниченного от всех остальных людей, из видения других как своих соперников и претендентов на тот же ресурс, а не как открывающих для него новые пространства и возможности, без них и вне их просто не существующие. Вследствие этого он радикально ошибается как в определении своих истинных выгод, так и опасностей на своем пути. Вплоть до того, что самое опасное для себя он склонен считать наиболее выгодным, а самое выгодное — наиболее ущемляющим его жизненные интересы. Для читателей, любящих Достоевского, а также для филологов, философов, богословов.

Заказать с доставкой: [email protected] или https://www.tg-me.com/falanster_delivery

❤8

Вышла новая статья Татьяны Касаткиной: Касаткина Т.А. Авторские теории творчества, или о литературе в «рабочем» состоянии // Новый мир. 2025. № 1 (1197). С. 183–198.

Прочесть ее можно на сайте журнала "Новый мир": https://nm1925.ru/articles/2025/1-2025/avtorskie-teorii-tvorchestva-ili-o-literature-v-rabochem-sostoyanii/

"Речь в статье пойдет о том, почему для адекватного подхода к художественному произведению необходимо опираться на авторскую теорию творчества. Почему нужно не просто учитывать ее, но на ней основывать и ею поверять интерпретацию произведения, если мы хотим понять именно то, что в нем сказано, а не просто пробудить в себе цепь личных ассоциаций, для которых что-то в тексте послужило не более чем спусковым крючком (триггером) — то есть если мы хотим услышать другого, а не остаться при чтении наедине с самим собой. А также о том, что практически все авторские теории творчества основываются на идее действенности искусства в жизни, в то время как большинство теорий, созданных внешним взглядом, говорит либо о влиянии жизни на искусство, либо вообще выделяет искусство в отдельную, самодовлеющую и замкнутую в себе область, развивающуюся по своим законам и подлежащую исследованию именно и только в этом изолированном — то есть нерабочем — состоянии".

Прочесть ее можно на сайте журнала "Новый мир": https://nm1925.ru/articles/2025/1-2025/avtorskie-teorii-tvorchestva-ili-o-literature-v-rabochem-sostoyanii/

"Речь в статье пойдет о том, почему для адекватного подхода к художественному произведению необходимо опираться на авторскую теорию творчества. Почему нужно не просто учитывать ее, но на ней основывать и ею поверять интерпретацию произведения, если мы хотим понять именно то, что в нем сказано, а не просто пробудить в себе цепь личных ассоциаций, для которых что-то в тексте послужило не более чем спусковым крючком (триггером) — то есть если мы хотим услышать другого, а не остаться при чтении наедине с самим собой. А также о том, что практически все авторские теории творчества основываются на идее действенности искусства в жизни, в то время как большинство теорий, созданных внешним взглядом, говорит либо о влиянии жизни на искусство, либо вообще выделяет искусство в отдельную, самодовлеющую и замкнутую в себе область, развивающуюся по своим законам и подлежащую исследованию именно и только в этом изолированном — то есть нерабочем — состоянии".

❤14👍1

"Искусство, возникшее первоначально как сопровождение культа, с целью передачи огромному большинству недоступного или труднодоступного для него опыта, получаемого незначительным меньшинством в непосредственном откровении (и исходя именно из такого понимания искусства, Достоевский будет говорить о вдохновении как о «таинстве небесном»), очень долго не отлучалось от своей прямой функции, забывать о которой оно постепенно стало (и то — в лице скорее зрителей и читателей, чем в лице писателей и художников) лишь в эпоху Просвещения.

Ведь только эпоха Просвещения выделила из бесконечного числа уровней восприятия узкую полоску уровня, доступного всем / значительному большинству по умолчанию — и объявила эту скудную землю единственной реальностью, а искусство, которому, соответственно, отказали в возможности открывать другие уровни для невидящих, объявив эти уровни «фантастическими», — всего лишь «карманами», «отслоениями» этой же «реальности», тем же самым, но похуже, «вторичной реальностью».

Вот как героиня Достоевского пересказывает активно транслируемую в XIX в. теорию искусства: «Нынче никто, никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано.

— Уж и доказано?

— Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды; этот карандаш полезен, потому что им можно всё записать, а тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко — которое вы возьмете? Небось не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории, только что озарил их первый луч свободного исследования» [Достоевский, 1972–1990, т. 10, с. 264].

Однако искусство Достоевского и явно выраженная им авторская задача являются еще одним свидетельством того, что именно и исключительно в связи с такой целью: передать то, что для читателя / зрителя невозможно воспринять без посредника самому — но передать это так, как будто читатель / зритель сам это воспринимает непосредственно, живыми чувствами — искусство и возникло в своем уникальном качестве: как то, что способно передавать не сведения, не знания, но опыт в его очевидности и ощутимости, в непосредственности чувственного восприятия.

Напомню, что слово «эстетическое» и значит буквально «чувственно воспринимаемое» (от греч. αἰσθητικός — чувственный, чувствующий, относящийся к чувственному восприятию), и им искусство связывалось изначально не с красотой, но именно с возможностью передачи опыта: опыта сверхчувственного посредством аналогий с опытом, получаемым от пяти чувств".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Ведь только эпоха Просвещения выделила из бесконечного числа уровней восприятия узкую полоску уровня, доступного всем / значительному большинству по умолчанию — и объявила эту скудную землю единственной реальностью, а искусство, которому, соответственно, отказали в возможности открывать другие уровни для невидящих, объявив эти уровни «фантастическими», — всего лишь «карманами», «отслоениями» этой же «реальности», тем же самым, но похуже, «вторичной реальностью».

Вот как героиня Достоевского пересказывает активно транслируемую в XIX в. теорию искусства: «Нынче никто, никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано.

— Уж и доказано?

— Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды; этот карандаш полезен, потому что им можно всё записать, а тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко — которое вы возьмете? Небось не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории, только что озарил их первый луч свободного исследования» [Достоевский, 1972–1990, т. 10, с. 264].

Однако искусство Достоевского и явно выраженная им авторская задача являются еще одним свидетельством того, что именно и исключительно в связи с такой целью: передать то, что для читателя / зрителя невозможно воспринять без посредника самому — но передать это так, как будто читатель / зритель сам это воспринимает непосредственно, живыми чувствами — искусство и возникло в своем уникальном качестве: как то, что способно передавать не сведения, не знания, но опыт в его очевидности и ощутимости, в непосредственности чувственного восприятия.

Напомню, что слово «эстетическое» и значит буквально «чувственно воспринимаемое» (от греч. αἰσθητικός — чувственный, чувствующий, относящийся к чувственному восприятию), и им искусство связывалось изначально не с красотой, но именно с возможностью передачи опыта: опыта сверхчувственного посредством аналогий с опытом, получаемым от пяти чувств".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

❤10👍2

Тем, кто хотел приобрести нашу монографию "Книги в книге. Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»" (ИМЛИ РАН, 2024) в бумажном виде, сообщаем, что книга продается здесь:

https://primusversus.com/product/knigi-v-knige-rol-i-obraz-knigi-v-romane-fm-dostoevskogo-idiot

Аннотация: Характернейшим свойством художественного мира Ф.М. Достоевского является то, что практически все значимые герои его произведений читают, обсуждают, переводят, толкуют и интерпретируют, покупают и продают, дарят, берут в библиотеке, передают на время друг другу и пишут сами разные книги. При этом упоминание любой книги в текстах Достоевского никогда не является случайным и проходным, но неизменно придает дополнительный объем его основным историям, которые таким образом могут необыкновенно расширяться и углубляться, вбирая в себя сложно интерпретированные смыслы включенных книг, а также их жанровые формы от житейского и исторического анекдота, фельетона, журнальной статьи и газетной заметки до евангельской притчи и апокалиптического пророчества.

При этом даже на фоне творчества Достоевского особенно выделяется количеством включенных в него книг роман «Идиот». Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография посвящена исследованию причин и целей, способов и характера присутствия такого изобилия художественных, исторических и священных книг в самом мистическом романе писателя, демонстрации того, как включенные в него книги влияют на его поэтику, этику, эстетику и метафизику.

https://primusversus.com/product/knigi-v-knige-rol-i-obraz-knigi-v-romane-fm-dostoevskogo-idiot

Аннотация: Характернейшим свойством художественного мира Ф.М. Достоевского является то, что практически все значимые герои его произведений читают, обсуждают, переводят, толкуют и интерпретируют, покупают и продают, дарят, берут в библиотеке, передают на время друг другу и пишут сами разные книги. При этом упоминание любой книги в текстах Достоевского никогда не является случайным и проходным, но неизменно придает дополнительный объем его основным историям, которые таким образом могут необыкновенно расширяться и углубляться, вбирая в себя сложно интерпретированные смыслы включенных книг, а также их жанровые формы от житейского и исторического анекдота, фельетона, журнальной статьи и газетной заметки до евангельской притчи и апокалиптического пророчества.

При этом даже на фоне творчества Достоевского особенно выделяется количеством включенных в него книг роман «Идиот». Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография посвящена исследованию причин и целей, способов и характера присутствия такого изобилия художественных, исторических и священных книг в самом мистическом романе писателя, демонстрации того, как включенные в него книги влияют на его поэтику, этику, эстетику и метафизику.

❤12

"Чем занимался писатель в своих многочисленных заграничных поездках? Об этом мы узнаем, главным образом, из дневников и воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской (его второй жены), поскольку для самого Достоевского подобное времяпрепровождение было настолько естественным, что он почти ничего о нем не сообщает в письмах.

А.Г. Достоевская пишет: «<…> прожив два месяца в Милане, мы решили переехать на зиму во Флоренцию. Федор Михайлович когда-то бывал там, и у него остались о городе хорошие воспоминания, главным образом о художественных сокровищах Флоренции. Таким образом, в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять повлияла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в восхищение от Cathedrale, церкви Santa Maria del fiore и от небольшой капеллы del Battistero, в которой обычно крестят младенцев. Бронзовые двери Battistero (особенно delta del Paradiso), работы знаменитого Ghiberti, очаровали Федора Михайловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассматривал их [на дверях этих, напомню, изображена подробная история Ветхого и Нового завета. — Т.К.]. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную величину, и повесит у себя в кабинете…

Часто мы с мужем бывали в Palazzo Pitti, и он приходил в восторг от картины Рафаэля “Madonna della Sedia”. Другая картина того же художника “S. Giovanni Battista nel deserto” (Иоанн Креститель в пустыне), находящаяся в галерее Uffizi, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, и он всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую Venere de Medici (Венеру Медицейскую) работы знаменитого греческого скульптора (Cleomene) Клеомена. Эту статую мой муж признавал гениальным произведением» [Достоевская, 1987, с. 205–206].

Подобных свидетельств практически ежедневного посещения храмов и галерей с целью осмотра произведений великого христианского искусства можно привести множество — причем Достоевский, случалось, нарушал правила музеев, если ему хотелось рассмотреть картину как следует, или рисковал не успеть на поезд, задерживаясь перед важным для него произведением. Анна Григорьевна вспоминает, что при отъезде из Флоренции «первый наш переезд был до Венеции, но дорогой, от поезда до поезда, мы остановились в Болонье и поехали в тамошний музей посмотреть картину Рафаэля “Святая Цецилия”. Федор Михайлович очень ценил это художественное произведение, но до сих пор видел лишь копии, и теперь был счастлив, что видел оригинал. Мне стоило большого труда, чтобы оторвать мужа от созерцания этой дивной картины, а между тем я боялась пропустить поезд".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

А.Г. Достоевская пишет: «<…> прожив два месяца в Милане, мы решили переехать на зиму во Флоренцию. Федор Михайлович когда-то бывал там, и у него остались о городе хорошие воспоминания, главным образом о художественных сокровищах Флоренции. Таким образом, в конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять повлияла благоприятно на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы. Помню, как Федор Михайлович приходил в восхищение от Cathedrale, церкви Santa Maria del fiore и от небольшой капеллы del Battistero, в которой обычно крестят младенцев. Бронзовые двери Battistero (особенно delta del Paradiso), работы знаменитого Ghiberti, очаровали Федора Михайловича, и он, часто проходя мимо капеллы, всегда останавливался и рассматривал их [на дверях этих, напомню, изображена подробная история Ветхого и Нового завета. — Т.К.]. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную величину, и повесит у себя в кабинете…

Часто мы с мужем бывали в Palazzo Pitti, и он приходил в восторг от картины Рафаэля “Madonna della Sedia”. Другая картина того же художника “S. Giovanni Battista nel deserto” (Иоанн Креститель в пустыне), находящаяся в галерее Uffizi, тоже приводила в восхищение Федора Михайловича, и он всегда долго стоял перед нею. Посетив картинную галерею, он непременно шел смотреть в том же здании статую Venere de Medici (Венеру Медицейскую) работы знаменитого греческого скульптора (Cleomene) Клеомена. Эту статую мой муж признавал гениальным произведением» [Достоевская, 1987, с. 205–206].

Подобных свидетельств практически ежедневного посещения храмов и галерей с целью осмотра произведений великого христианского искусства можно привести множество — причем Достоевский, случалось, нарушал правила музеев, если ему хотелось рассмотреть картину как следует, или рисковал не успеть на поезд, задерживаясь перед важным для него произведением. Анна Григорьевна вспоминает, что при отъезде из Флоренции «первый наш переезд был до Венеции, но дорогой, от поезда до поезда, мы остановились в Болонье и поехали в тамошний музей посмотреть картину Рафаэля “Святая Цецилия”. Федор Михайлович очень ценил это художественное произведение, но до сих пор видел лишь копии, и теперь был счастлив, что видел оригинал. Мне стоило большого труда, чтобы оторвать мужа от созерцания этой дивной картины, а между тем я боялась пропустить поезд".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

❤16👍4

Мазай Селимов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН, специалист по японской литературе XX века рассказывает о том, как в эпоху Мэйдзи (1868–1912) после почти трех столетий самоизоляции Япония открылась миру.

Как менялся канон женской красоты в Японии? Как японские женщины воспринимали западные стандарты красоты? Как традиционная японская эстетика трансформировалась под влиянием западной цивилизации?

Слушать: https://vkvideo.ru/video-229024743_456239017

Как менялся канон женской красоты в Японии? Как японские женщины воспринимали западные стандарты красоты? Как традиционная японская эстетика трансформировалась под влиянием западной цивилизации?

Слушать: https://vkvideo.ru/video-229024743_456239017

VK Видео

Селимов_М.Г. Женская красота: Идеалы и комплексы в японской культуре. Аудиоподкаст

Эпоха Мэйдзи (1868–1912, 明治時代). После почти трех столетий самоизоляции Япония открывается миру. Может ли теория Чарльза Дарвина превратить японку в европейскую женщину? Как менялся канон женской красоты в Японии? Как японские женщины воспринимали западные…

❤8

"Двусоставный образ — свойство текстов Ф.М. Достоевского, которое они разделяют с окружающей нас реальностью, если мы пытаемся увидеть ее нередуцированно, во всей полноте ее уровней, где каждый предыдущий уровень посредством аналогии позволяет раскрыть последующий, где очень вещное, материальное, здешнее действие открывает для нашего восприятия сложное, вселенских масштабов действие в совсем иных сферах.

Это свойство вещей, когда-то сотворенных Словом, — становиться словами, которыми Бог говорит с людьми. Это свойство современности — заключать в себе вечность. Это свойство реальности — создавать внешний, видимый всем образ, как место присутствия образов евангельской истории, с которыми можно очень ощутимо встретиться здесь и сейчас: встретиться и ответить на их вызов.

Двусоставный образ — и у Достоевского, и у его учителей-европейских художников — выполняет две функции: он являет нам сущностный смысл текущих событий, позволяя увидеть вечное во временном, но, одновременно, он снимает патину с первообразов, явленных нам в евангельской истории, он вынуждает нас столкнуться лицом к лицу с реальностью того, что утратило для нас резкость и непосредственность восприятия от многочисленных повторений.

Он представляет нам первообраз как образ окружающей нас действительности — и, соответственно, как возможное пространство нашего действия, а не запредельное и закрытое для нас пространство мифологизированного давно прошедшего события, к которому у нас нет доступа и которое мы можем безопасно и бездеятельно (сентиментально) переживать, огражденные от его присутствия, не понуждаемые к действенному соучастию".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Это свойство вещей, когда-то сотворенных Словом, — становиться словами, которыми Бог говорит с людьми. Это свойство современности — заключать в себе вечность. Это свойство реальности — создавать внешний, видимый всем образ, как место присутствия образов евангельской истории, с которыми можно очень ощутимо встретиться здесь и сейчас: встретиться и ответить на их вызов.

Двусоставный образ — и у Достоевского, и у его учителей-европейских художников — выполняет две функции: он являет нам сущностный смысл текущих событий, позволяя увидеть вечное во временном, но, одновременно, он снимает патину с первообразов, явленных нам в евангельской истории, он вынуждает нас столкнуться лицом к лицу с реальностью того, что утратило для нас резкость и непосредственность восприятия от многочисленных повторений.

Он представляет нам первообраз как образ окружающей нас действительности — и, соответственно, как возможное пространство нашего действия, а не запредельное и закрытое для нас пространство мифологизированного давно прошедшего события, к которому у нас нет доступа и которое мы можем безопасно и бездеятельно (сентиментально) переживать, огражденные от его присутствия, не понуждаемые к действенному соучастию".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

❤8

"Важнейшим инструментом практического, инициатического, направленного на преображение читателя богословия Достоевского является его двусоставный образ. Повторю еще раз неоднократно мной говоренное: философия и богословие Достоевского — это философия и богословие, изложенные принципиально другим способом, чем мы привыкли видеть в философских и богословских трактатах — а выражены они так потому, что их создатель ставит перед собой другую цель: не систематизировать и передать интеллектуальное знание — а инициировать преображение человека.

Достоевский телеологически и методологически принадлежит к платонической, а не аристотелевской ветви философии (которая главным образом и называется, по крайней мере, с начала XX в., «философией» в европейской традиции — и именно поэтому мы плохо опознаем тех, кто принадлежит к платонической ветви, как философов), он принадлежит к философии, создающей не трактаты, а художественные тексты инициатического типа, заставляющие читателя переживать откровение и преображение в процессе чтения — и такое воздействие его текстов на читателей неоднократно зафиксировано.

Он практический богослов, потому что создает свои тексты для обретения читателем возможности переживания встречи с Богом внутри текста, для трансформации глаза читателя таким образом, что он начинает видеть реальность вокруг себя как содержащую в глубине своей божественное присутствие, для трансформации самого читателя, раскрывающего божественное присутствие в себе самом".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Достоевский телеологически и методологически принадлежит к платонической, а не аристотелевской ветви философии (которая главным образом и называется, по крайней мере, с начала XX в., «философией» в европейской традиции — и именно поэтому мы плохо опознаем тех, кто принадлежит к платонической ветви, как философов), он принадлежит к философии, создающей не трактаты, а художественные тексты инициатического типа, заставляющие читателя переживать откровение и преображение в процессе чтения — и такое воздействие его текстов на читателей неоднократно зафиксировано.

Он практический богослов, потому что создает свои тексты для обретения читателем возможности переживания встречи с Богом внутри текста, для трансформации глаза читателя таким образом, что он начинает видеть реальность вокруг себя как содержащую в глубине своей божественное присутствие, для трансформации самого читателя, раскрывающего божественное присутствие в себе самом".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

👍8❤5

"Двусоставный образ в творчестве Достоевского был неоднократно замечен исследователями (хотя, насколько я могу судить, никем, кроме меня, не опознан и не описан как его фундаментальный и всеобъемлющий творческий принцип, окончательно выкристаллизовавшийся в 1860-х годах) и представлен в разных аспектах, в соответствии с разными исследовательскими задачами. Здесь мое внимание будет сосредоточено на описании двусоставного образа, его структуры и функций, самим Достоевским, в рамках его рефлексии над своим творческим методом, в рамках того, что можно назвать его авторской теорией творчества.

Двусоставный образ — способность героя и самого проходного персонажа или самой злободневной романной ситуации заключать в себе евангельского персонажа или евангельскую сцену — основной творческий принцип Достоевского, начиная с «Преступления и наказания» присутствующий в его текстах в полноте своего проявления и как безусловная доминанта творческого метода. Этот принцип был присущ творчеству Достоевского и ранее, но или в комбинации с другими способами построения текста и проявления авторской позиции, или в редуцированном, недопроявленном виде.

Структуру двусоставного образа Достоевский как минимум четырежды описывает на протяжении довольно короткого времени в 1876 году, причем трижды эти описания предназначены для публикации, а четвертый раз то, что может быть принято за такое описание, появляется в личном письме, предназначенном для чтения одним человеком в очень конкретной ситуации.

Очевидно, что потребность описать свой базовый художественный принцип возникает у Достоевского в связи с началом в 1876 году выпуска «Дневника писателя» как самостоятельного отдельного независимого издания, строящегося как целостное авторское высказывание, чьи общие принципы организации гораздо ближе к художественным, чем к публицистическим. Однако могу предположить, что эта потребность возникает еще и в перспективе начала работы над «Братьями Карамазовыми», романом, в котором Достоевский хотел «высказаться весь» — и быть понятым, и он пытается заранее прояснить для читателя, насколько только считает возможным, каким образом нужно его читать".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Двусоставный образ — способность героя и самого проходного персонажа или самой злободневной романной ситуации заключать в себе евангельского персонажа или евангельскую сцену — основной творческий принцип Достоевского, начиная с «Преступления и наказания» присутствующий в его текстах в полноте своего проявления и как безусловная доминанта творческого метода. Этот принцип был присущ творчеству Достоевского и ранее, но или в комбинации с другими способами построения текста и проявления авторской позиции, или в редуцированном, недопроявленном виде.

Структуру двусоставного образа Достоевский как минимум четырежды описывает на протяжении довольно короткого времени в 1876 году, причем трижды эти описания предназначены для публикации, а четвертый раз то, что может быть принято за такое описание, появляется в личном письме, предназначенном для чтения одним человеком в очень конкретной ситуации.

Очевидно, что потребность описать свой базовый художественный принцип возникает у Достоевского в связи с началом в 1876 году выпуска «Дневника писателя» как самостоятельного отдельного независимого издания, строящегося как целостное авторское высказывание, чьи общие принципы организации гораздо ближе к художественным, чем к публицистическим. Однако могу предположить, что эта потребность возникает еще и в перспективе начала работы над «Братьями Карамазовыми», романом, в котором Достоевский хотел «высказаться весь» — и быть понятым, и он пытается заранее прояснить для читателя, насколько только считает возможным, каким образом нужно его читать".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

❤9

Интервью с Анатолием Сергеевичем Деминым, доктором филологических наук, главным научным сотрудником Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН. Часть 1

СОДЕРЖАНИЕ:

Путь ученого

Баку — Ленинград — Москва

Раскопки дворца ширваншаха и экспедиция в тайгу

В.И. Малышев — Д.С. Лихачев — В.П. Андрианова-Перетц

В.Д. Кузмина — О.А. Державина — А.М. Ушаков — П.В. Палиевский

Поэтика древнерусской литературы

Ранняя русская драматургия

Заведование Отделом древнеславянских литератур

Довоенный ИМЛИ — ИМЛИ 1960-х годов

Смотреть: https://vkvideo.ru/video-229024743_456239018

СОДЕРЖАНИЕ:

Путь ученого

Баку — Ленинград — Москва

Раскопки дворца ширваншаха и экспедиция в тайгу

В.И. Малышев — Д.С. Лихачев — В.П. Андрианова-Перетц

В.Д. Кузмина — О.А. Державина — А.М. Ушаков — П.В. Палиевский

Поэтика древнерусской литературы

Ранняя русская драматургия

Заведование Отделом древнеславянских литератур

Довоенный ИМЛИ — ИМЛИ 1960-х годов

Смотреть: https://vkvideo.ru/video-229024743_456239018

VK Видео

Демин_А.С._Интервью_Часть_1

27 февраля 2025 года отмечает юбилей доктор филологических наук, главный научный сотрудник Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН Анатолий Сергеевич Демин. «Я — счастливый человек!» Многие ли из нас могут так сказать? В чем секрет счастья? Встречи с удивительными…

👍3🙏1

3–5 марта 2025 года Научно-исследовательский центр «Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН и Комиссия по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского научного совета «История мировой культуры» РАН проведут VI Международную научную онлайн-конференцию из цикла «Достоевский: современное состояние изучения»: «ДОСТОЕВСКИЙ: МАЛЫЕ ФОРМЫ».

В конференции примут участие известные специалисты по творчеству Ф.М. Достоевского из России, США, Японии, Греции, Азербайджана, Сербии. Среди них: Т.А. Касаткина, Л.И. Сараскина, О.А. Меерсон, А.Г. Гачева, А.Б. Криницын, В.В. Борисова, Р. Кидэра, Н.Н. Подосокорский, Э. Успенская, В.А. Викторович, О.А. Богданова, Т.Г. Магарил-Ильяева, Г.С. Прохоров, К. Корбелла и др.

С программой конференции можно ознакомиться здесь: https://philologist.livejournal.com/12759742.html

В конференции примут участие известные специалисты по творчеству Ф.М. Достоевского из России, США, Японии, Греции, Азербайджана, Сербии. Среди них: Т.А. Касаткина, Л.И. Сараскина, О.А. Меерсон, А.Г. Гачева, А.Б. Криницын, В.В. Борисова, Р. Кидэра, Н.Н. Подосокорский, Э. Успенская, В.А. Викторович, О.А. Богданова, Т.Г. Магарил-Ильяева, Г.С. Прохоров, К. Корбелла и др.

С программой конференции можно ознакомиться здесь: https://philologist.livejournal.com/12759742.html

❤9