На старинной открытке 1914 года надпись: Кузьминки. Дворецъ. Если точнее, это загородный дом семейства Голицыных. Они владели усадьбой Влахернское с 1757 года, когда Анна Александровна Строганова вышла замуж за Михаила Михайловича Голицына.

Господский дом был возведён за несколько лет и закончен в 1808 году архитектором Иваном Васильевичем Еготовым. На фронтоне дома — герб Голицыных. У колонн — львы, рядом красивые чугунные светильники (Голицыны владели железоделательными заводами; чугун только свой).

В 1912 году внучатый племянник Михаила Михайловича продал родовое поместье властям Москвы. С началом Первой мировой в усадьбе размещались воинская часть и госпиталь. В феврале 1915-го дом сгорел и пребывал много лет в полуразрушенном состоянии. С 1918 года в Кузьминках размещался Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии.

В 1930-х на месте сгоревшего дворца архитектор Сергей Александрович Торопов построил главный корпус института. В 2001 году институт покинул Кузьминки. Дом пустует (кажется). Геометка.

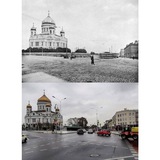

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Большая Дмитровка в 1902 году

Господский дом был возведён за несколько лет и закончен в 1808 году архитектором Иваном Васильевичем Еготовым. На фронтоне дома — герб Голицыных. У колонн — львы, рядом красивые чугунные светильники (Голицыны владели железоделательными заводами; чугун только свой).

В 1912 году внучатый племянник Михаила Михайловича продал родовое поместье властям Москвы. С началом Первой мировой в усадьбе размещались воинская часть и госпиталь. В феврале 1915-го дом сгорел и пребывал много лет в полуразрушенном состоянии. С 1918 года в Кузьминках размещался Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии.

В 1930-х на месте сгоревшего дворца архитектор Сергей Александрович Торопов построил главный корпус института. В 2001 году институт покинул Кузьминки. Дом пустует (кажется). Геометка.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Большая Дмитровка в 1902 году

❤55👍36👏4😢2

Большая Грузинская улица. Дом Пресненского попечительства о бедных 2-го и 3-го участков. Организатором попечительства был Николай Николаевич Шустов, сын Николая Леонтьевича Шустова, который в 1863 году основал ставшую известной по всей России фирму «Шустов и Сыновья».

Дом на Большой Грузинской был возведён в 1910 году. Архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон (но это неточно). В доме располагались канцелярия попечительства о бедных, богадельня, ясли, сапожная и швейная мастерские и безплатная столовая для неимущих.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Приют для вдов и сирот русских художников имени Третьякова в Лаврушинском переулке

Дом на Большой Грузинской был возведён в 1910 году. Архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон (но это неточно). В доме располагались канцелярия попечительства о бедных, богадельня, ясли, сапожная и швейная мастерские и безплатная столовая для неимущих.

В 1911 году в столовой давали:В годы Первой мировой в доме был развёрнут госпиталь. Николай Николаевич Шустов скончался 19 января 1917 года. Пресненское попечительство о бедных недолго носило его имя. После революции здесь размещалась средняя школа. Ныне кожно-венерологический диспансер. Улица Большая Грузинская, №9.

▫️на завтрак — молоко или чай; кашу овсяную, перловую или полбяную с конопляным маслом; белый или ржаной хлеб; тушёную рыбу;

▫️на обед — щи, борщ с пирожками на выбор, уху стерляжью; кашу перловую с говядиной или картофель отварной с осетриной; хлеб белый и ржаной, масло; чай, молоко, кофе на выбор; десерт;

▫️на ужин: говядину отварную с хреном или рыбу; мочëные яблоки; чай, молоко или ряженку; варенье брусничное или клюкву с мёдом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Приют для вдов и сирот русских художников имени Третьякова в Лаврушинском переулке

❤69👍44

Садовая-Кудринская. В 1968 году и более полувека спустя. В центре двух кадров — примечательный дом, известный москвичам как музей Антона Павловича Чехова. Вместе с матерью, сестрой и братом он жил здесь — в одной из квартир — почти четыре года: с августа 1886-го до отъезда на Сахалин в апреле 1890 года. Сам дом, точнее флигель, был возведён в 1874 году. Принадлежал врачу Якову Алексеевичу Корнееву. Он сдавал квартиру Чеховым за 54 рубля в месяц. Спустя несколько лет Чехов писал литератору Николаю Михайловичу Ежову:

Музей был открыт здесь ровно 70 лет назад, в 1954 году, к пятидесятилетию со дня кончины писателя.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом на Большой Грузинской, в котором жил Владимир Иванович Даль

Если понадобится докторъ, то обратитесь къ извѣстному Вамъ Корнееву. Это хорошій врачъ и добрѣйшій человѣкъ. Когда-то онъ былъ ассистентомъ Захарьина и имѣлъ до послѣдняго времени громадную практику, теперь же предается кейфу. Узнайте, въ какіе дни у него пріемъ, и отправляйтесь съ моимъ письмомъ.

Музей был открыт здесь ровно 70 лет назад, в 1954 году, к пятидесятилетию со дня кончины писателя.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом на Большой Грузинской, в котором жил Владимир Иванович Даль

❤88👍50🔥9👏3

Этот пост подготовлен в сотрудничестве с каналом «Мир метро». Сегодня мы на станции «Дворец Советов»; ныне — «Кропоткинская», а во время строительства у неё было проектное название «Кропоткинские ворота». Кажется, что ничего не изменилось. Но изменения есть, и немалые.

С момента открытия в мае 1935 года на платформе был асфальт. Лишь полвека назад ему на смену пришли тёмно-красные и чёрные гранитные плиты. Также метлахскую плитку на путевых стенах сменил коелгинский белый мрамор. Обратите внимание на завершения колонн. На чёрно-белом снимке они темнее, чем нынешние, потому что изначально были выполнены из бетона и лишь много лет спустя покрыты мрамором.

Архитекторы станции Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг дружили со студенческих лет и увлекались архитектурой Древнего Египта. Проект станции был выполнен в стилистике храма Амона в Карнаке. Обратите внимание, в 1935 году на платформе стоят урны. Все урны из московского метро были убраны после январского теракта 1977 года. Подробную историю «Кропоткинской» вы можете прочитать на сайте «Мир метро».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 89 лет.

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Пречистенка в конце 1920-х годов

С момента открытия в мае 1935 года на платформе был асфальт. Лишь полвека назад ему на смену пришли тёмно-красные и чёрные гранитные плиты. Также метлахскую плитку на путевых стенах сменил коелгинский белый мрамор. Обратите внимание на завершения колонн. На чёрно-белом снимке они темнее, чем нынешние, потому что изначально были выполнены из бетона и лишь много лет спустя покрыты мрамором.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году строительство Дворца Советов на месте уничтоженного храма Христа Спасителя было остановлено. Но станция продолжала носить имя непостроенного дворца вплоть до 1957 года.

Архитекторы станции Алексей Николаевич Душкин и Яков Григорьевич Лихтенберг дружили со студенческих лет и увлекались архитектурой Древнего Египта. Проект станции был выполнен в стилистике храма Амона в Карнаке. Обратите внимание, в 1935 году на платформе стоят урны. Все урны из московского метро были убраны после январского теракта 1977 года. Подробную историю «Кропоткинской» вы можете прочитать на сайте «Мир метро».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 89 лет.

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Пречистенка в конце 1920-х годов

👍53❤34⚡3

Странная пустота на Баррикадной образовалась в 1973 году, когда был снесён восьмиэтажный корпус бывшего женского медицинского института. Первое и единственное частное медицинское учебное заведение в Российской Империи.

Здание было закончено к 1909-му. Говорят, что его архитектор Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее (но сие неточно). Осенью того же года институт открылся. Его основали два доктора: Александр Борисович Изачик и Павел Григорьевич Статкевич (он был директором). Обучение шло по программе Петербургского женского медицинского института. Плата — 200 рублей в год (по сотне за полугодие).

После революции Статкевич закрыл институт — продолжать учёбу было невозможно. В советские годы это был простой жилой дом. Около него была конечная остановка троллейбуса №8. На первом этаже — диспетчерская. Полвека назад из-за строительства станции «Баррикадная» здание дало трещину, возникла угроза обрушения. Пришлось расселить и снести.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была 1-я Мещанская улица (ныне проспект Мира) летом 1940 года

Здание было закончено к 1909-му. Говорят, что его архитектор Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее (но сие неточно). Осенью того же года институт открылся. Его основали два доктора: Александр Борисович Изачик и Павел Григорьевич Статкевич (он был директором). Обучение шло по программе Петербургского женского медицинского института. Плата — 200 рублей в год (по сотне за полугодие).

После революции Статкевич закрыл институт — продолжать учёбу было невозможно. В советские годы это был простой жилой дом. Около него была конечная остановка троллейбуса №8. На первом этаже — диспетчерская. Полвека назад из-за строительства станции «Баррикадная» здание дало трещину, возникла угроза обрушения. Пришлось расселить и снести.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была 1-я Мещанская улица (ныне проспект Мира) летом 1940 года

1😢109👍29❤17💔15🤔2

Советская Москва. 1957 год. Пушкинская улица (ныне Большая Дмитровка). Над входом хорошо читается вывеска: Сберегательная касса.

Дом был построен для сдачи внаём в 1865 году. Архитектор — Антон Булгарин (он же Васильев). Аттик по сей день украшает герб дворянского рода Лодыженских в обрамлении двух женских фигур. Владельцем дома был Александр Степанович Ладыженский. К сожалению, фигуры не были сохранены.

С момента постройки в 1865 году дом арендовал книжный ломбард (единственный в Москве) и магазин по продаже книг «Комиссионеръ»; закрылся после революции. В советские годы здесь несколько десятилетий работала сберкасса. В 1990-е годы дом попал в реестр выявленных объектов культурного наследия, но в 2008-м или в 2009 году был из реестра удалён. Полностью перестроен с сохранением фасада. Адрес: Большая Дмитровка, 18, стр. 2.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были Варварские, или Всехсвятские, ворота на Варварке

Дом был построен для сдачи внаём в 1865 году. Архитектор — Антон Булгарин (он же Васильев). Аттик по сей день украшает герб дворянского рода Лодыженских в обрамлении двух женских фигур. Владельцем дома был Александр Степанович Ладыженский. К сожалению, фигуры не были сохранены.

С момента постройки в 1865 году дом арендовал книжный ломбард (единственный в Москве) и магазин по продаже книг «Комиссионеръ»; закрылся после революции. В советские годы здесь несколько десятилетий работала сберкасса. В 1990-е годы дом попал в реестр выявленных объектов культурного наследия, но в 2008-м или в 2009 году был из реестра удалён. Полностью перестроен с сохранением фасада. Адрес: Большая Дмитровка, 18, стр. 2.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были Варварские, или Всехсвятские, ворота на Варварке

😢53❤30👍30💔8

Москва 1920-х годов. Баррикадная (бывшая и нынешняя Кудринская). Сейчас улица делает небольшой поворот на подъёме. Ранее же Кудринская шла прямо. Изменить трассировку улицы понадобилось в конце 1940-х, когда началось строительство высотки и стал необходим участок для сквера перед ней.

На дальнем плане красивый храм Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине (в память о селе Кудрино, что было здесь в седой древности). Храм стоял на выгодной точке и прекрасно смотрелся со всех сторон. Храм был закрыт в 1931-м. В мае 1932 года Моссовет постановил бывшую церковь разобрать на строительный материал. Медленное разрушение Покрова завершилось в 1937-м. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная высотка. Место сильно изменилось, включая рельеф.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине

На дальнем плане красивый храм Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине (в память о селе Кудрино, что было здесь в седой древности). Храм стоял на выгодной точке и прекрасно смотрелся со всех сторон. Храм был закрыт в 1931-м. В мае 1932 года Моссовет постановил бывшую церковь разобрать на строительный материал. Медленное разрушение Покрова завершилось в 1937-м. Спустя ровно 10 лет на Кудринской площади (тогда площадь Восстания) была заложена известная высотка. Место сильно изменилось, включая рельеф.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Покрова Пресвятой Богородицы, что в Кудрине

5👍59😢42🤬17❤14💔4

Покровка. Храм Воскресения Словущего в Барашах. 1905 год. Церковь на сём месте с незапамятной древности стояла: сначала деревянный, потом кирпичный храм. Тот, что мы видим сегодня, поставлен на основе постройки XVII века. Строили долго — больше 40 лет. Закончили в 1773-м. Колокольню справили пораньше — в 1740-е. На главном куполе красовалась золочёная корона, выточенная из дерева.

Храм был закрыт решением президиума Мособлисполкома от 19 октября 1929 года. Власти полагали разместить в бывшем храме хлебохранилище, но от идеи пришлось отказаться — он был передан рабфаку Института инженеров транспорта. В начале 1930-х храм был сильно перестроен. Колокольня снесена, главный купол разобран, корона сброшена, также была снесена часовня (она стоит слева на первом плане старинной фотографии). Появилась уродливая надстройка над трапезной. В поздние советские годы здесь квартировали управление пожарной охраны Москвы и пенсионный отдел ГУВД Мосгорисполкома. Относительно недавно здесь возобновились службы. Храм нуждается в реставрации. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 118 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на церковь Иконы Божией Матери «Знамение» в Перово

По легенде, в храме тайно венчалась Елизавета Петровна с графом Разумовским. Хотя большинство историков полагают, что венчание состоялось в Перове.

Храм был закрыт решением президиума Мособлисполкома от 19 октября 1929 года. Власти полагали разместить в бывшем храме хлебохранилище, но от идеи пришлось отказаться — он был передан рабфаку Института инженеров транспорта. В начале 1930-х храм был сильно перестроен. Колокольня снесена, главный купол разобран, корона сброшена, также была снесена часовня (она стоит слева на первом плане старинной фотографии). Появилась уродливая надстройка над трапезной. В поздние советские годы здесь квартировали управление пожарной охраны Москвы и пенсионный отдел ГУВД Мосгорисполкома. Относительно недавно здесь возобновились службы. Храм нуждается в реставрации. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 118 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на церковь Иконы Божией Матери «Знамение» в Перово

6😢61👍31❤10💔4🤬2

Арбатская площадь кардинально изменилась за последние 100 лет. Колоризированная открытка сделана примерно в 1909 году. Нижний снимок — примерно с той же точки спустя более 110 лет.

На дальнем плане старинной фотокарточки мы видим храм во имя Бориса и Глеба. Справа возвышается церковь Святого Тихона Амафунтского.

Чуть левее центра на старинной фотографии выделяется красивый дом. Тогда это было Арбатское отдѣленіе Соединённаго банка. Он был снесён в начале 1960-х при строительстве проспекта Калинина.

Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была исчезнувшая Большая Молчановка

На дальнем плане старинной фотокарточки мы видим храм во имя Бориса и Глеба. Справа возвышается церковь Святого Тихона Амафунтского.

Историки пишут, что первое упоминание деревянной церкви Бориса и Глеба относится к 1490-м годам, а первая каменная была сооружена в 1520-х. Свой классический вид храм приобрёл в 1768 году, при императрице Екатерине II, благодаря потомку французских гугенотов, обрусевшему архитектору Карлу Ивановичу Бланку. Деньги на строительство дал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.Борисоглебский храм был снесён в 1930 году. В то же время церковь Тихона Амафунтского была передана Метрострою. Старинное здание использовалось как стройплощадка для будущей станции «Арбатская». Сначала в качестве помещения, а впоследствии — как шахта. Далее храм был разобран, его кирпичи использованы при строительстве тоннеля. В 1997-м на месте Тихоновской церкви был поставлен храм-часовня Бориса и Глеба.

Чуть левее центра на старинной фотографии выделяется красивый дом. Тогда это было Арбатское отдѣленіе Соединённаго банка. Он был снесён в начале 1960-х при строительстве проспекта Калинина.

Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была исчезнувшая Большая Молчановка

😢64👍31💔15❤1🤬1

Москва 1920-х годов. Малый Каменный мост и Большая Полянка. Всего за несколько лет до кардинальных изменений.

Малый Каменный является продолжением Большого Каменного моста. Поскольку Большой был передвинут в 1936 году, пришлось подвинуться и Малому. При сравнении фотографий эта разница заметна. На старом кадре переправа 1880 года постройки. Она была разобрана в середине 1930-х.

В 1935 году Большая Полянка была сильно расширена. Почти вся нечётная часть улицы была снесена. Под слом пошли памятники. Например, высокий дом князей Прозоровских — на дальнем плане, в центре чёрно-белого кадра. Его построил Василий Иванович Баженов; позже перестроил Матвей Фёдорович Казаков.

В 1939 году на месте дома трест «Москультстрой» начал строительство семиэтажного жилого корпуса по проекту академика Аркадия Григорьевича Мордвинова. Дом с бельведером возводился скоростным методом. Был закончен уже в 1940 году.

Правая сторона Большой Полянки уцелела частично. Во всяком случае, красивый двухэтажный дом на Якиманской набережной со скруглённым углом стоит на прежнем месте. В 1908 году там располагалось частное реальное училище Николая Матвеевича Урвачёва.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Большой Каменный мост в 1852 году

Малый Каменный является продолжением Большого Каменного моста. Поскольку Большой был передвинут в 1936 году, пришлось подвинуться и Малому. При сравнении фотографий эта разница заметна. На старом кадре переправа 1880 года постройки. Она была разобрана в середине 1930-х.

Новый мост проектировали братья Яковлевы, Константин Николаевич и Юрий Николаевич. Расчёты проводил инженер Исаак Наумович Гольбродский. Старший из Яковлевых, Константин Николаевич, создал для Москвы десяток мостов, включая Смоленский метромост и Новоарбатский.

В 1935 году Большая Полянка была сильно расширена. Почти вся нечётная часть улицы была снесена. Под слом пошли памятники. Например, высокий дом князей Прозоровских — на дальнем плане, в центре чёрно-белого кадра. Его построил Василий Иванович Баженов; позже перестроил Матвей Фёдорович Казаков.

В 1939 году на месте дома трест «Москультстрой» начал строительство семиэтажного жилого корпуса по проекту академика Аркадия Григорьевича Мордвинова. Дом с бельведером возводился скоростным методом. Был закончен уже в 1940 году.

Правая сторона Большой Полянки уцелела частично. Во всяком случае, красивый двухэтажный дом на Якиманской набережной со скруглённым углом стоит на прежнем месте. В 1908 году там располагалось частное реальное училище Николая Матвеевича Урвачёва.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был Большой Каменный мост в 1852 году

👍63❤26😢21💔6

Большую Полянку украшала большая колокольня храма Святых Космы и Дамиана, что в Кадашах. Она была возведена позже, чем сам храм. Примерные годы строительства — 1730−1740-е. Она возвышалась над Замоскворечьем и была ориентиром.

В 1930 году храм был закрыт. С того времени его начали постепенно разбирать, как не имеющий архитектурной и исторической ценности. Сначала была снесена звонница. По традиции храмового зодчества, она выходила за красную линию улицы и потому, как считали власти, мешала проезду транспорта. К 1933-му от храма осталось пустое место. Знаменитый пятиярусный золочёный иконостас был сожжён на драгметалл.

В 1939-м на пустыре встал крупноблочный жилой дом. Проект архитекторов Андрея Константиновича Бурова и Бориса Николаевича Блохина (№4/10 по Большой Полянке). По справедливости, здесь нужно поставить памятный знак о церкви. В 1930-е годы Большая Полянка была расширена за счёт сноса нечётной стороны. Чётная сторона уцелела фрагментарно.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Воскресения Словущего на Остоженке

В 1930 году храм был закрыт. С того времени его начали постепенно разбирать, как не имеющий архитектурной и исторической ценности. Сначала была снесена звонница. По традиции храмового зодчества, она выходила за красную линию улицы и потому, как считали власти, мешала проезду транспорта. К 1933-му от храма осталось пустое место. Знаменитый пятиярусный золочёный иконостас был сожжён на драгметалл.

В 1939-м на пустыре встал крупноблочный жилой дом. Проект архитекторов Андрея Константиновича Бурова и Бориса Николаевича Блохина (№4/10 по Большой Полянке). По справедливости, здесь нужно поставить памятный знак о церкви. В 1930-е годы Большая Полянка была расширена за счёт сноса нечётной стороны. Чётная сторона уцелела фрагментарно.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Воскресения Словущего на Остоженке

😢87👍46💔13❤8😱4😈1

Берсеневская набережная в 1912 году. По центру чёрно-белого снимка — усадьба Аверкия Кириллова и храм Николая Чудотворца, или Никола на Берсеневке. В 1912 году в усадьбе размещалось Московское археологическое общество.

Храм был закрыт и едва уцелел при Советской власти. На его сносе настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Ему нужен был участок земли для строительства второй очереди Дома Советов, более известного как Дом на набережной.

С 1920-х палаты Кириллова и храм занимали Центральные государственные реставрационные мастерские. В 1932 году реставраторы настояли на сносе колокольни — она мешала хорошему освещению. В наше время здесь снова идут службы.

На втором плане ещё высятся трубы трамвайной электростанции (она же ГЭС-2).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были ворота Ново-Сухаревского рынка на Садовой-Сухаревской

Храм был возведён в 1650-х по заказу хозяина усадьбы, думного дьяка Аверкия Степановича Кириллова. Храм горел в Великом пожаре 1812 года; был восстановлен. В 1853 году была заложена новая колокольня по проекту архитектора Николая Всеволодовича Дмитриева. Старая звонница разобрана по ветхости.

Храм был закрыт и едва уцелел при Советской власти. На его сносе настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Ему нужен был участок земли для строительства второй очереди Дома Советов, более известного как Дом на набережной.

С 1920-х палаты Кириллова и храм занимали Центральные государственные реставрационные мастерские. В 1932 году реставраторы настояли на сносе колокольни — она мешала хорошему освещению. В наше время здесь снова идут службы.

На втором плане ещё высятся трубы трамвайной электростанции (она же ГЭС-2).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были ворота Ново-Сухаревского рынка на Садовой-Сухаревской

❤59👍39😢15💔4

В 1937 году на шоссе Октябрьского поля (ныне улица Поликарпова) возведено красивое здание клиники экспериментальной хирургии Центрального института усовершенствования врачей.

Проект Владимира Ивановича Чагина, знаменитого московского архитектора, оставившего после себя немало образцов модерна. В начале 1930-х Чагин трудился в архитектурно-проектной мастерской Моссовета. В моде был помпезный стиль, что назовут позже сталинским ампиром. В 1960-е годы здание было очень грубо надстроено на два этажа. Ныне здесь кафедра патологической анатомии. Улица Поликарпова, 10.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом доктора Николая Михайловича Кишкина на Большой Молчановке

Проект Владимира Ивановича Чагина, знаменитого московского архитектора, оставившего после себя немало образцов модерна. В начале 1930-х Чагин трудился в архитектурно-проектной мастерской Моссовета. В моде был помпезный стиль, что назовут позже сталинским ампиром. В 1960-е годы здание было очень грубо надстроено на два этажа. Ныне здесь кафедра патологической анатомии. Улица Поликарпова, 10.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом доктора Николая Михайловича Кишкина на Большой Молчановке

👍62😢21❤16😐3👎2😁2🙈2👏1

Красивый дом-теремок в неорусском стиле на Чистопрудном бульваре. Заложен в мае 1895 года по заказу Московского почтамта как Дом призрения заслуженных престарелых членов почтово-телеграфного ведомства. Окончен строительством в 1898 году. Архитектор — академик архитектуры Императорской Академии художеств Александр Петрович Попов (в его честь, ещё при жизни зодчего, был назван Попов проезд).

Здесь селились вышедшие на покой почтальоны и телеграфисты. Кроме богадельни, в здании работали аптека и поликлиника. На центральном кокошнике долгое время сохранялся облик Христа Спасителя, написанный на металлическом листе. Он пережил революцию и почти все годы Советской власти. Исчез относительно недавно, в кокошнике осталась пустая ниша. Если сильно увеличить чёрно-белый кадр, можно разглядеть лик Христа.

В 1920-х тут было обычное жильё, потом работала ведомственная поликлиника Московского почтамта. Здание внесено в реестр памятников. В наши дни не используется. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был двор Московского почтамта в 1928 году

Здесь селились вышедшие на покой почтальоны и телеграфисты. Кроме богадельни, в здании работали аптека и поликлиника. На центральном кокошнике долгое время сохранялся облик Христа Спасителя, написанный на металлическом листе. Он пережил революцию и почти все годы Советской власти. Исчез относительно недавно, в кокошнике осталась пустая ниша. Если сильно увеличить чёрно-белый кадр, можно разглядеть лик Христа.

В 1920-х тут было обычное жильё, потом работала ведомственная поликлиника Московского почтамта. Здание внесено в реестр памятников. В наши дни не используется. Геометка.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был двор Московского почтамта в 1928 году

❤65👍45🔥10💔2👏1

Кузьминки. 1920-е годы. Белый обелиск в память о визите Александра II и императрицы Марии Александровны в имение Влахернское в августе 1858 года. Был создан по проекту Доменико Ивановича Жилярди; установлен у парадных Чугунных ворот. К сожалению, ворота до нашего времени не сохранились — уничтожены в 1930-е годы.

Обелиск не пострадал. Почти. До революции на нём красовалась чугунная плита с надписью: «Село Влахернское, Кузьминки тожъ, имение Егермейстера Двора Его Императорского Величества, князя С.М. Голицына». Обелиск окружала ограда — цепи на восьми чугунных колёсоотбойниках. Они хорошо видны на старинной фотографии.

Сегодня ровно полвека, как 4 декабря 1974 года, вышло Постановление Совета Министров РСФСР №624: обелиск был внесён в список памятников культуры, подлежащих государственной охране. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были Чугунные ворота на Кузьминской улице (бывший Влахернский проспект)

Обелиск не пострадал. Почти. До революции на нём красовалась чугунная плита с надписью: «Село Влахернское, Кузьминки тожъ, имение Егермейстера Двора Его Императорского Величества, князя С.М. Голицына». Обелиск окружала ограда — цепи на восьми чугунных колёсоотбойниках. Они хорошо видны на старинной фотографии.

Сегодня ровно полвека, как 4 декабря 1974 года, вышло Постановление Совета Министров РСФСР №624: обелиск был внесён в список памятников культуры, подлежащих государственной охране. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какими были Чугунные ворота на Кузьминской улице (бывший Влахернский проспект)

❤48👍33😢12🔥2

Бывший дом Александра Николаевича Саймонова на Малой Дмитровке. Саймонов был вельможей екатерининского времени, представитель древнего дворянского рода. Саймоновы самую малость прикасались родством к Петру Великому по линии Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Дом построил в 1780-х годах архитектор Николай Александрович Львов. Он горел, был восстановлен. После войны с Наполеоном здесь жил племянник хозяина, будущий декабрист Митьков. В доме проходили заседания Северного тайного общества.

Ближе к концу XIX века дом выкупил легендарный чаеторговец Александр Григорьевич Кузнецов и несколько перестроил по проекту архитектора Николая Николаевича Черницкого.

После революции дом был национализирован. Здесь размещалась комиссия Моссовета по охране памятников. Потом Свердловский райком КПСС. В конце 1980-х — Центральный совет Всесоюзного общества борьбы за трезвость. Ныне здесь офисы. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Старо-Екатерининской больнице

Дом построил в 1780-х годах архитектор Николай Александрович Львов. Он горел, был восстановлен. После войны с Наполеоном здесь жил племянник хозяина, будущий декабрист Митьков. В доме проходили заседания Северного тайного общества.

Ближе к концу XIX века дом выкупил легендарный чаеторговец Александр Григорьевич Кузнецов и несколько перестроил по проекту архитектора Николая Николаевича Черницкого.

Кузнецов владел крупнейшей в Имперiи и одой из крупнейших в мире компаний по продаже чая. Александр Григорьевич был внуком Алексея Семёновича Губкина, известного кунгурского купца, который первым в огромной стране начал продавать развешенный и специальным образом упакованный чай. Губкин владел плантациями в Китае, и поставки в Россию шли прямые. После смерти деда Кузнецов учредил торговый дом и распространил свою деятельность на половину мира: от Индии до Лондона. Фирменным знаком компании Губкинъ — Кузнецовъ были два скрещённых якоря.

После революции дом был национализирован. Здесь размещалась комиссия Моссовета по охране памятников. Потом Свердловский райком КПСС. В конце 1980-х — Центральный совет Всесоюзного общества борьбы за трезвость. Ныне здесь офисы. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также почитайте о Старо-Екатерининской больнице

👍55❤44🔥5👏1😢1💔1

Некоторые места можно снять только зимой. Перед вами рисунок фотографической точности, выполненный в 1894 году русским иллюстратором Василием Ивановичем Навозовым. Он изобразил старый храм Иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве. В 1913 году храм был разобран.

Изначально храм в Кунцеве был возведён в 1744 году тщанием двоюродного брата Петра Великого, Александра Львовича Нарышкина. В XX веке церковь сильно обветшала, была разобрана. На месте построен новый храм (силикатного кирпича) редкого для Москвы неовизантийского стиля.

Заказчиком был Василий Иванович Солдатенков, владелец бывшего имения Нарышкиных. Архитектором — Сергей Устинович Соловьёв. Оба скончались до завершения строительства. В 1932 году храм был закрыт. Не разрушен, но изуродован: снесена звонница, сбиты купола, разбит мраморный иконостас. Пишут, что храмовое помещение занимали фабрика, лыжная база, библиотека, военно-спортивный клуб.

В начале 1990-х здесь возобновились службы. Храм восстановлен. Воссоздать колокольню на прежнем месте не получилось. На этом месте теперь дорога вдоль Большой Филёвской улицы. Геометка.

Разница между рисунком и фотографией ровно 130 лет. Современный кадр повторил с той же точки наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Нижняя Краснохолмская улица в 1914 году

Изначально храм в Кунцеве был возведён в 1744 году тщанием двоюродного брата Петра Великого, Александра Львовича Нарышкина. В XX веке церковь сильно обветшала, была разобрана. На месте построен новый храм (силикатного кирпича) редкого для Москвы неовизантийского стиля.

Заказчиком был Василий Иванович Солдатенков, владелец бывшего имения Нарышкиных. Архитектором — Сергей Устинович Соловьёв. Оба скончались до завершения строительства. В 1932 году храм был закрыт. Не разрушен, но изуродован: снесена звонница, сбиты купола, разбит мраморный иконостас. Пишут, что храмовое помещение занимали фабрика, лыжная база, библиотека, военно-спортивный клуб.

В начале 1990-х здесь возобновились службы. Храм восстановлен. Воссоздать колокольню на прежнем месте не получилось. На этом месте теперь дорога вдоль Большой Филёвской улицы. Геометка.

Разница между рисунком и фотографией ровно 130 лет. Современный кадр повторил с той же точки наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Нижняя Краснохолмская улица в 1914 году

👍60❤26🔥7💔5

ВДНХ. 1968-й или 1969 год. Идёт сборка легендарного павильона №70. Один из самых известных архитектурных силуэтов Советского Союза.

Павильон создавался для советской экспозиции на всемирной выставке «Экспо-67» — она проходила с апреля по октябрь 1967 года в канадском Монреале. Архитекторы Михаил Васильевич Посохин, Ашот Ашотович Мндоянц и Борис Иванович Тхор.

В Монреале это впечатляющее здание посетили 12 миллионов человек — рекорд той выставки. Впоследствии павильон часто называли «монреальским». После «Экспо» было решено перенести здание в Москву, на что было потрачено едва ли не 10 лет. Павильон не был предназначен для разборки и сборки на новом месте. Пришлось его распиливать и собирать фактически заново. Работали итальянцы.

Спустя восемь лет после выставки здание было пересобрано на ВДНХ, получило номер 70 и название «Павильон межотраслевых выставок», а в 1990-х — «Москва». Одно время обсуждались планы по его сносу, но, по счастью, обошлось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был павильон №30 «Хлопок»

Павильон создавался для советской экспозиции на всемирной выставке «Экспо-67» — она проходила с апреля по октябрь 1967 года в канадском Монреале. Архитекторы Михаил Васильевич Посохин, Ашот Ашотович Мндоянц и Борис Иванович Тхор.

В Монреале это впечатляющее здание посетили 12 миллионов человек — рекорд той выставки. Впоследствии павильон часто называли «монреальским». После «Экспо» было решено перенести здание в Москву, на что было потрачено едва ли не 10 лет. Павильон не был предназначен для разборки и сборки на новом месте. Пришлось его распиливать и собирать фактически заново. Работали итальянцы.

Спустя восемь лет после выставки здание было пересобрано на ВДНХ, получило номер 70 и название «Павильон межотраслевых выставок», а в 1990-х — «Москва». Одно время обсуждались планы по его сносу, но, по счастью, обошлось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был павильон №30 «Хлопок»

👍73❤36🔥12😁6

Строительство кинотеатра «Космос» на Звёздном бульваре. Осень 1961 года. Весной 1962 года он распахнул двери. Был вторым по величине кинотеатром столицы — 1600 мест (первый — «Россия» на Пушкинской площади).

Проектировали «Космос» два советских архитектора — Борис Петрович Лейбо и Пётр Петрович Павлов (он построил в Москве немало кинотеатров). «Космос» был сооружён из типовых сборных железобетонных деталей. Поскольку местность здесь с перепадами, а кинотеатр вовсе стоит на склоне оврага, к нему пришлось подвести большую парадную лестницу.

В «Космосе» проходили встречи с космонавтами, порой приезжали известные режиссёры, например Александр Роу, великий Георгий Милляр.

На втором этаже фойе был буфет с панорамными окнами, выходившими на проспект Мира. Зал был оснащён по последнему слову: для тех, кто плохо слышит, — места с наушниками. Отдельная кабинка для переводчика (если крутили недублированный фильм). Чуть перед кинотеатром встали ларьки «Союзпечать», «Мороженое». Кинотеатр работает по сей день. Только реконструкция 2014 года попортила исторический фасад.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 60 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича

Проектировали «Космос» два советских архитектора — Борис Петрович Лейбо и Пётр Петрович Павлов (он построил в Москве немало кинотеатров). «Космос» был сооружён из типовых сборных железобетонных деталей. Поскольку местность здесь с перепадами, а кинотеатр вовсе стоит на склоне оврага, к нему пришлось подвести большую парадную лестницу.

В «Космосе» проходили встречи с космонавтами, порой приезжали известные режиссёры, например Александр Роу, великий Георгий Милляр.

На втором этаже фойе был буфет с панорамными окнами, выходившими на проспект Мира. Зал был оснащён по последнему слову: для тех, кто плохо слышит, — места с наушниками. Отдельная кабинка для переводчика (если крутили недублированный фильм). Чуть перед кинотеатром встали ларьки «Союзпечать», «Мороженое». Кинотеатр работает по сей день. Только реконструкция 2014 года попортила исторический фасад.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 60 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был кинотеатр «Ударник» на улице Серафимовича

👍55❤41👏6

Станция «Парк культуры». Чёрно-белая фотография была опубликована в книге «Пять лет Московского метро», изданной в 1940 году.

Кажется, что за девять десятков лет главный зал почти не поменялся. Но изменения есть. Во-первых, вместо чёрного асфальта под ногами теперь лежит гранит. Во-вторых, классические люстры и круглые плафоны заменили люминесцентные лампы. В-третьих, бежевая плитка была сменена на другую, более светлую.

Станция была открыта в составе первой очереди 15 мая 1935 года. Первый год носила другое имя: «Крымская площадь» — проектное название. В московских справочниках 1936 года станция ещё указывалась как «Крымская площадь». Архитекторы Георгий Тихонович Крутиков и Валентин Семёнович Попов хотели буквально связать её с Крымом. В оформлении залов применялся мрамор кадыковка с крымского месторождения.

Перегон от «Парка Культуры» до «Дворца Советов» (ныне «Кропоткинская») строился открытым способом, затрагивая часть Остоженки. Моссовет даже переименовал её в Метростроевскую; это имя Остоженка носила до конца Советской власти.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была ювелирная фабрика Ивана Петровича Хлебникова на Швивой горке

Кажется, что за девять десятков лет главный зал почти не поменялся. Но изменения есть. Во-первых, вместо чёрного асфальта под ногами теперь лежит гранит. Во-вторых, классические люстры и круглые плафоны заменили люминесцентные лампы. В-третьих, бежевая плитка была сменена на другую, более светлую.

Станция была открыта в составе первой очереди 15 мая 1935 года. Первый год носила другое имя: «Крымская площадь» — проектное название. В московских справочниках 1936 года станция ещё указывалась как «Крымская площадь». Архитекторы Георгий Тихонович Крутиков и Валентин Семёнович Попов хотели буквально связать её с Крымом. В оформлении залов применялся мрамор кадыковка с крымского месторождения.

Перегон от «Парка Культуры» до «Дворца Советов» (ныне «Кропоткинская») строился открытым способом, затрагивая часть Остоженки. Моссовет даже переименовал её в Метростроевскую; это имя Остоженка носила до конца Советской власти.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была ювелирная фабрика Ивана Петровича Хлебникова на Швивой горке

❤66👍40👏8😢2