В 1986 году в Москве открылся новый Южный речной вокзал — двухэтажное здание из стекла и железобетона с небольшой башней и шпилем. Первым от причальной стенки отошло судно «Павел Юдин» — это был круиз до Астрахани.

Южный речной вокзал появился в начале 1930-х. Это было красивое деревянное здание на Новоданиловской набережной, у деревянного Даниловского моста. Отсюда пассажирские суда уходили на Волгу, Каму и Оку. В 1970-х вокзал был закрыт и разобран — начиналась реконструкция Нагатинской набережной, а его место чуть позже занял огромный корпус Московской госакадемии водного транспорта. В 1972 году вокзал временно был переведён ниже по течению и больше 10 лет ютился на дебаркадере.

В это время на противоположном левом берегу велось строительство современного здания. Проектировали архитекторы Гипроречтранса. Строительство завершилось в 1985-м, то есть ровно 40 лет назад. Пять женских фигур на фасаде (символ пяти морей) выполнил скульптор Салават Щербаков. Второй раз здание вокзала было открыто после реконструкции в 2023 году.

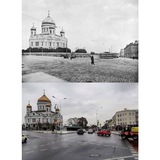

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 40 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был старый Южный речной вокзал

Южный речной вокзал появился в начале 1930-х. Это было красивое деревянное здание на Новоданиловской набережной, у деревянного Даниловского моста. Отсюда пассажирские суда уходили на Волгу, Каму и Оку. В 1970-х вокзал был закрыт и разобран — начиналась реконструкция Нагатинской набережной, а его место чуть позже занял огромный корпус Московской госакадемии водного транспорта. В 1972 году вокзал временно был переведён ниже по течению и больше 10 лет ютился на дебаркадере.

В это время на противоположном левом берегу велось строительство современного здания. Проектировали архитекторы Гипроречтранса. Строительство завершилось в 1985-м, то есть ровно 40 лет назад. Пять женских фигур на фасаде (символ пяти морей) выполнил скульптор Салават Щербаков. Второй раз здание вокзала было открыто после реконструкции в 2023 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 40 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был старый Южный речной вокзал

Советская Москва. Солянка. Угол Астаховского (ныне Певческого) переулка занимает эффектный дом №11/6. Ему около двух веков. Предполагаемая дата постройки — 1830-е годы. Более никакой информации нет. В советские годы здесь располагалось ателье. Уже в наше время дом был надстроен мансардным этажом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Святых безсребреников Кира и Иоанна с часовней Святаго Саввы Сербскаго на Солянке

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Святых безсребреников Кира и Иоанна с часовней Святаго Саввы Сербскаго на Солянке

Воздвиженка (в первые советские годы улица Коминтерна). На чёрно-белом кадре 1936 года дом №13. Когда-то очень давно он принадлежал барону Черкасову. Дом был угловым, стоял в Борисоглебском проезде по соседству с кинотеатром «Художественный» и выходил на Воздвиженку. Интересно, что в 1930-е в Борисоглебском проезде ходили троллейбусы.

С 1866 года здесь располагалась Московская консерватория. Для неё были арендованы верхние помещения. В то время дом был доходным и принадлежал семейству Арманд. Дом Черкасова сильно выступал за нынешнюю красную линию Воздвиженки и как бы искривлял улицу.

Летом 1941 года на него упали первые немецкие бомбы. Здание было сильно повреждено. Восстанавливать его не стали — снесли. Улица была спрямлена, а освободившееся место заняли пешеходная часть да газоны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на дом графини Софьи Васильевны Келлер на Садовой-Кудринской

С 1866 года здесь располагалась Московская консерватория. Для неё были арендованы верхние помещения. В то время дом был доходным и принадлежал семейству Арманд. Дом Черкасова сильно выступал за нынешнюю красную линию Воздвиженки и как бы искривлял улицу.

Летом 1941 года на него упали первые немецкие бомбы. Здание было сильно повреждено. Восстанавливать его не стали — снесли. Улица была спрямлена, а освободившееся место заняли пешеходная часть да газоны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите на дом графини Софьи Васильевны Келлер на Садовой-Кудринской

Большая Алексеевская улица (бывшая Большая Коммунистическая, ныне Александра Солженицына). Чёрно-белый снимок датирован 1918 годом. Подпись: «Здание Рогожско-Симоновского райкома РКП(б)». О здании известно мало. Это был частный дом, принадлежавший семье Кононовых.

В августе 1917 года Московская городская дума разделила город на 17 районов. Появились Симоновский и Рогожский районы, позже они были объединены в Рогожско-Симоновский район, а в 1929 году переименованы в Пролетарский. За минувший век дом лишился эффектной балюстрады. Ныне здесь Сеченовский университет. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 106 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была площадь Калужской заставы в 1946 году

В августе 1917 года Московская городская дума разделила город на 17 районов. Появились Симоновский и Рогожский районы, позже они были объединены в Рогожско-Симоновский район, а в 1929 году переименованы в Пролетарский. За минувший век дом лишился эффектной балюстрады. Ныне здесь Сеченовский университет. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 106 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была площадь Калужской заставы в 1946 году

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

В 1916 году на Верхней Масловке было построено необычное здание — съёмочные павильоны киноателье с красивым названием «Русь». Организовал ателье купец из Костромы Михаил Семёнович Трофимов с компаньоном Моисеем Никифоровичем Алейниковым. Трофимов занимался строительными подрядами. Он же организовал первый синематограф в Костроме, сильно полюбил кино и перебрался с этим делом в Москву. Окружающих он уверял, что у русского кино такое же великое будущее, как у русской литературы и русского театра. «Считаю кощунством наживаться на искусстве!» — говорил он.

После революции Трофимов покинул Россию, но спустя несколько лет вернулся. Его компания была уже национализирована, но сумел возглавить её ненадолго. К тому времени бывшее киноателье называлось «Межрабпом-Русь» (Международная рабочая помощь), а с 1928 года — «Межрабпомфильм». Из него потом выросла Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Алейников оставался в деле до 1930-х годов. Помогал ставить «Мосфильм». Киноателье на Верхней Масловке сгорело в 1926 году. Теперь на сём месте обычный газон.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был кинотеатр «Юный зритель» на Арбате

После революции Трофимов покинул Россию, но спустя несколько лет вернулся. Его компания была уже национализирована, но сумел возглавить её ненадолго. К тому времени бывшее киноателье называлось «Межрабпом-Русь» (Международная рабочая помощь), а с 1928 года — «Межрабпомфильм». Из него потом выросла Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Алейников оставался в деле до 1930-х годов. Помогал ставить «Мосфильм». Киноателье на Верхней Масловке сгорело в 1926 году. Теперь на сём месте обычный газон.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был кинотеатр «Юный зритель» на Арбате

Царицыно. Второй Кавалерский корпус, также известный как «восьмигранник». Чёрно-белая фотография сделана 18 августа 1929 года.

Первый и второй Кавалерские корпуса были закончены строительством в 1785 году, то есть в этом им году им исполняется ровно 240 лет назад. Архитектор Василий Иванович Баженов. При постройке они назывались по-другому. Например, второй корпус именовался «Домъ неясной», иными словами, без определённой функции.

Царицыну не повезло. В 1785 году императрица Екатерина Алексеевна отстранила Баженова от работ, наступила пауза в строительстве. После кончины государыни Царицыно было вовсе заброшено. В конце XIX века Удельное ведомство (оно ведало имуществом царской семьи) сдавало часть царицынских построек в аренду. Их использовали как дачи. Но «восьмигранник» так и оставался заброшенным.

При советской власти из него намеревались сделать баню, но и этот план остался нереализованным. В середине 1980-х второй корпус представлял собой руины. Тогда началась реставрация. Сейчас здесь экспозиция музея-заповедника «Царицыно».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом Тимофея Ивановича Тутолмина (ныне Институт философии РАН)

Первый и второй Кавалерские корпуса были закончены строительством в 1785 году, то есть в этом им году им исполняется ровно 240 лет назад. Архитектор Василий Иванович Баженов. При постройке они назывались по-другому. Например, второй корпус именовался «Домъ неясной», иными словами, без определённой функции.

Царицыну не повезло. В 1785 году императрица Екатерина Алексеевна отстранила Баженова от работ, наступила пауза в строительстве. После кончины государыни Царицыно было вовсе заброшено. В конце XIX века Удельное ведомство (оно ведало имуществом царской семьи) сдавало часть царицынских построек в аренду. Их использовали как дачи. Но «восьмигранник» так и оставался заброшенным.

При советской власти из него намеревались сделать баню, но и этот план остался нереализованным. В середине 1980-х второй корпус представлял собой руины. Тогда началась реставрация. Сейчас здесь экспозиция музея-заповедника «Царицыно».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом Тимофея Ивановича Тутолмина (ныне Институт философии РАН)

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Довольно редкая фотография Рязанского вокзала, сделанная буквально за год до начала реконструкции, после которой вокзал стал Казанским.

Старое вокзальное здание было возведено в 1864 году по заказу правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам. Центральная башня вокзала очень сильно была похожа на колокольню храма Великомученика Димитрия Солунского, что стояла на Тверской. Здание получилось скромным и даже тесноватым, но прослужило несколько десятилетий.

В октябре 1911 года Алексей Викторович Щусев стал главным архитектором строительства нового вокзала. Работы стартовали в 1913 году и затянулись на долгие годы. Сначала Первая мировая, затем революция, Гражданская, разруха. Здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году. Вокзал назывался «Дорогой на Восток». Казань в те годы была столицей Красного Востока. У Щусева получилась жгучая эклектика из модерна, неорусского стиля и псевдовосточных мотивов. Один из красивейших вокзалов страны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким было здание Первого государственного цирка на Цветном бульваре

Старое вокзальное здание было возведено в 1864 году по заказу правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам. Центральная башня вокзала очень сильно была похожа на колокольню храма Великомученика Димитрия Солунского, что стояла на Тверской. Здание получилось скромным и даже тесноватым, но прослужило несколько десятилетий.

В октябре 1911 года Алексей Викторович Щусев стал главным архитектором строительства нового вокзала. Работы стартовали в 1913 году и затянулись на долгие годы. Сначала Первая мировая, затем революция, Гражданская, разруха. Здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году. Вокзал назывался «Дорогой на Восток». Казань в те годы была столицей Красного Востока. У Щусева получилась жгучая эклектика из модерна, неорусского стиля и псевдовосточных мотивов. Один из красивейших вокзалов страны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким было здание Первого государственного цирка на Цветном бульваре

Послевоенная Москва. 1948 год. Вид на Зарядье и Москворецкую набережную с Раушской набережной.

Когда-то перед Великим постом на одну неделю на набережной собирался большой грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год.

На правом крае чёрно-белой фотографии видна Зачатьевская, или Наугольная башня. Она стояла на углу с Никитским проездом (сейчас Китайгородский проезд). Зачатьевской названа по рядом стоящей церкви Зачатия святой Анны, что в Углу. Башня и остатки Китайгородской стены на Москворецкой набережной были снесены в 1951 году. Храм Зачатия святой Анны сохранился по сей день.

Оба кадра сделаны почти с одной точки. Современную фотографию повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Зачатия святой праведной Анны, что стоял в крайнем углу Зарядья

Когда-то перед Великим постом на одну неделю на набережной собирался большой грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год.

На правом крае чёрно-белой фотографии видна Зачатьевская, или Наугольная башня. Она стояла на углу с Никитским проездом (сейчас Китайгородский проезд). Зачатьевской названа по рядом стоящей церкви Зачатия святой Анны, что в Углу. Башня и остатки Китайгородской стены на Москворецкой набережной были снесены в 1951 году. Храм Зачатия святой Анны сохранился по сей день.

Оба кадра сделаны почти с одной точки. Современную фотографию повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был храм Зачатия святой праведной Анны, что стоял в крайнем углу Зарядья

Нашли место, где стоял храм Рождества Пресвятой Богородицы в усадьбе Суханово.

Суханово — одна из красивейших русских дворянских усадеб близ Москвы; практически в черте города Видное. Находилась во владении Светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Его дед, генерал Алексей Петрович Мельгунов, видный сановник екатерининской эпохи, некогда купил Суханово; он же заказал строительство храма в имении в 1780-е годы. По сути это была домовая церковь. В 1826 году храм был объединен пристройкой с усадебным домом.

В XX веке Суханово сильно пострадало. Сначала от грабежей и пожаров революционных лет, потом от реконструкций. В 1930-е годы в имении разместился санаторий, а затем дом отдыха Союза архитекторов СССР. В 1935 году храм был сломан как ненужное строение. Теперь на месте храма лес. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом Надежды Викуловны Кузнецовой (в девичестве Митюшиной) на проспекте Мира

Суханово — одна из красивейших русских дворянских усадеб близ Москвы; практически в черте города Видное. Находилась во владении Светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Его дед, генерал Алексей Петрович Мельгунов, видный сановник екатерининской эпохи, некогда купил Суханово; он же заказал строительство храма в имении в 1780-е годы. По сути это была домовая церковь. В 1826 году храм был объединен пристройкой с усадебным домом.

В XX веке Суханово сильно пострадало. Сначала от грабежей и пожаров революционных лет, потом от реконструкций. В 1930-е годы в имении разместился санаторий, а затем дом отдыха Союза архитекторов СССР. В 1935 году храм был сломан как ненужное строение. Теперь на месте храма лес. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более века. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был дом Надежды Викуловны Кузнецовой (в девичестве Митюшиной) на проспекте Мира

Колодезный переулок. Май 1954 года. За минувшие 70 лет здесь всё сильно переменилось. Когда-то проход по переулку был свободным. Но в 1965 году был возведён Преображенский метромост. Тогда Кировско-Фрунзенская (ныне Сокольническая) линия была продлена до станции «Преображенская площадь». Колодезный переулок был разделён наземным участком метрополитена. Этот тоннель хорошо видно на современной фотографии.

В 1954 году в Советском Союзе праздновалась 300-летняя годовщина воссоединения Украины и России. На фасаде старинного лабаза хорошо видны герб СССР, флаги и читается праздничный лозунг. Ныне здание безнадёжно испорчено дешёвым вентфасадом.

Пост подготовлен совместно с каналом «Мир Метро». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был аванзал станции метро «Киевская» в 1939 году

В 1954 году в Советском Союзе праздновалась 300-летняя годовщина воссоединения Украины и России. На фасаде старинного лабаза хорошо видны герб СССР, флаги и читается праздничный лозунг. Ныне здание безнадёжно испорчено дешёвым вентфасадом.

Пост подготовлен совместно с каналом «Мир Метро». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был аванзал станции метро «Киевская» в 1939 году

Свиблово. Сохранившийся с советских времён кинотеатр «Сатурн» на Снежной улице. Он был открыт в 1968 году, спустя восемь лет после того, как Свиблово стало частью Москвы. До этого село относилось к городу Бабушкину.

«Сатурн» — типовой проект, по которому возводились десятки кинотеатров по всему Советскому Союзу. Внутри стояли детские игровые автоматы. В 1979 году «Сатурн» засветился в кинофильме «Моя Анфиса».

Относительно недавно прошла реконструкция. Теперь это киноконцертный зал. Жаль, что не сохранилась старая вывеска. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был кинотеатр «Будапешт» в Бибирево

«Сатурн» — типовой проект, по которому возводились десятки кинотеатров по всему Советскому Союзу. Внутри стояли детские игровые автоматы. В 1979 году «Сатурн» засветился в кинофильме «Моя Анфиса».

Относительно недавно прошла реконструкция. Теперь это киноконцертный зал. Жаль, что не сохранилась старая вывеска. Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, каким был кинотеатр «Будапешт» в Бибирево

Это первый в России Дом учителя, или Дом Товарищества Учительского института, что на Малой Ордынке. Он был заложен в 1910 году и завершён через два года. Чёрно-белая фотография сделана сразу после завершения строительства в 1912 году.

В России тогда был расцвет модерна. Здание по сей день выглядит как современное. Проектировал архитектор Иван Иванович Кондаков. Деньги собрали меценаты, а мебель и библиотека куплены на деньги от продажи благотворительных открыток с изображениями произведений мирового искусства.

В советские годы здесь размещался райвоенкомат Москворецкого района Москвы. Многостворчатые двери вели в клуб 1-й образцовой типографии имени Жданова. После переезда райвоенкомата здесь разместилось ПТУ №28 (готовили электромонтажников). Теперь вместо клуба — Театр на Малой Ордынке (бывший Театр Луны). Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Смоленская площадь в 1931 году

В России тогда был расцвет модерна. Здание по сей день выглядит как современное. Проектировал архитектор Иван Иванович Кондаков. Деньги собрали меценаты, а мебель и библиотека куплены на деньги от продажи благотворительных открыток с изображениями произведений мирового искусства.

В советские годы здесь размещался райвоенкомат Москворецкого района Москвы. Многостворчатые двери вели в клуб 1-й образцовой типографии имени Жданова. После переезда райвоенкомата здесь разместилось ПТУ №28 (готовили электромонтажников). Теперь вместо клуба — Театр на Малой Ордынке (бывший Театр Луны). Геометка

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Современный кадр повторил наш фотограф Владимир Иваний

Москва. Было — стало

Также посмотрите, какой была Смоленская площадь в 1931 году