Forwarded from Книжный магазин Primus Versus

Публикация авторских теорий творчества создает надежный фундамент для конкретных анализов и интерпретаций текстов их авторов, для верификации и фальсификации этих интерпретаций, позволяет отчетливо отличать выявленный смысл текста от интерпретаторского творчества на основе текста (экзегезу от эйсегезы); создает надежную фактологическую базу для постановки вопросов о конечных целях и конкретных задачах творчества в разных временах и у разных авторов".

— Т.А. Касаткина. Авторские теории творчества: Введение.

— К. Корбелла. «Almeno la loro sententia»: Вопрос об авторской задаче в «Новой жизни» Данте.

— В.С. Сергеева. Пространство средневековой аллегории: «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда.

— А.Г. Гачева. Авторские концепции творчества в философии русского космизма: Н.Ф. Федоров, А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, В.Н. Муравьев.

— Т.Г. Магарил-Ильяева. Некоторые размышления о теории раннего творчества Ф.М. Достоевского.

– Т.А. Касаткина. Достоевский: теория образа и теория восприятия искусства.

— Н.Н. Подосокорский. История в творчестве Ф.М. Достоевского. Как исторические реалии создают в художественных произведениях дополнительный сюжет.

— Е.В. Иванова. В. Брюсов и А. Блок как два полюса авторских концепций русского символизма.

— Е.Ю. Моисеева. Особенности авторской поэтики Иосифа Бродского.

— М.А. Штейнман. Дж.Р.Р. Толкин, К.С. Льюис, О. Барфилд: миф, язык, вторичная реальность.

— А.Л. Гумерова. Авторская теория мифа в произведениях К.С. Льюиса.

изд. ИМЛИ РАН

544 стр.

____________

Приобрести с доставкой можно тут

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

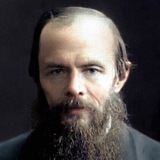

Федор Достоевский: «неудобный» писатель, заглянувший в будущее. «Собрались мыслями». Выпуск от 15.05.2025. Ведущий: Владимир Легойда, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома».

Насколько актуален Достоевский сегодня и какое творческое наследие оставил для современного поколения? Почему его называют «неудобным» писателем, показывающим всю реальность мира? Как Достоевскому удалось опередить время и заглянуть так далеко в будущее, оставаясь всегда на несколько шагов впереди нас всех?

Гости:

— Вадим Полонский, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук

— Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским Центром «Ф.М. Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук.

Смотреть: https://vk.com/video-25380626_456317976

Насколько актуален Достоевский сегодня и какое творческое наследие оставил для современного поколения? Почему его называют «неудобным» писателем, показывающим всю реальность мира? Как Достоевскому удалось опередить время и заглянуть так далеко в будущее, оставаясь всегда на несколько шагов впереди нас всех?

Гости:

— Вадим Полонский, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук

— Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским Центром «Ф.М. Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук.

Смотреть: https://vk.com/video-25380626_456317976

VK Видео

Федор Достоевский: «неудобный» писатель, заглянувший в будущее. Собрались мыслями. Выпуск от 15.05.2025

Насколько актуален Федор Михайлович сегодня и какое творческое наследие оставил для современного поколения? Почему его называют «неудобным» писателем, показывающим всю реальность мира? Как Достоевскому удалось опередить время и заглянуть так далеко в будущее…

Ковалевская Т.В. Мимикрическая поэтика Достоевского. Москва: РГГУ, 2025. 305 с.

Аннотация: В книге предлагается новый взгляд на художественный метод Достоевского, определяемый как «мимикрический»: основной прием Достоевского состоит в том, что ложные идеологемы его героев мимикрируют под идеи самого Достоевского. Истоки такого подхода лежат в упоминаниях лжехристов в евангельских текстах. Одним из способов различения идей становится многоголосие, т. е. сочетание в одном высказывании разных голосов – персонажей, других мыслителей, писателей и поэтов, а также самого автора.

Задача читателя мимикрического текста состоит в том, чтобы путем выявления разных голосов в высказывании отличить истинные идеи от маскирующихся под них идей ложных. Основной целью антигероев Достоевского при этом становится обретение различных форм власти, вплоть до власти божественной. Притязания на подобную власть есть жажда самообожения, которая формирует основные конфликты в зрелых произведениях Достоевского.

Аннотация: В книге предлагается новый взгляд на художественный метод Достоевского, определяемый как «мимикрический»: основной прием Достоевского состоит в том, что ложные идеологемы его героев мимикрируют под идеи самого Достоевского. Истоки такого подхода лежат в упоминаниях лжехристов в евангельских текстах. Одним из способов различения идей становится многоголосие, т. е. сочетание в одном высказывании разных голосов – персонажей, других мыслителей, писателей и поэтов, а также самого автора.

Задача читателя мимикрического текста состоит в том, чтобы путем выявления разных голосов в высказывании отличить истинные идеи от маскирующихся под них идей ложных. Основной целью антигероев Достоевского при этом становится обретение различных форм власти, вплоть до власти божественной. Притязания на подобную власть есть жажда самообожения, которая формирует основные конфликты в зрелых произведениях Достоевского.

Татьяна Касаткина: "Последний по времени написания текст 1876 года, где Достоевский говорит о двусоставном образе, находится в частном письме, написанном Масленникову по поводу дела Корниловой, двадцатилетней мачехи, выбросившей из окна свою шестилетнюю падчерицу и немедленно отправившейся заявлять на себя в полицию как на убийцу, в то время как девочка встала на ножки и пошла, практически не пострадав. Корнилова была осуждена — и Достоевский публично настаивает на пересмотре дела, указывая в «Дневнике писателя» на возможный «аффект беременности».

Масленников, молодой почитатель Достоевского, как он сам пишет в своих воспоминаниях, «служил в том ведомстве, от которого зависело или оставлять просьбы о помиловании “без последствий”, или же представлять их в надлежащем свете, со всеми обстоятельствами за и против. Разделяя совершенно взгляд покойного Федора Михайловича на характер преступления Корниловой, я всей душой желал оказать ей помощь, надеясь на либерального по тому времени ближайшего начальника, в руках которого находилась возможность дать успешное движение моему докладу» [Биография, 1883, третья пагинация, с. 104]. Он написал Достоевскому письмо, где предлагал план совместных действий.

Достоевский ответил ему очень прагматичным посланием, изложив все, что уже сделал согласно этому плану, и совершенно неожиданно закончил свое письмо следующим образом: «В Иерусалиме была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслабленный жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет человека, который опустил бы его в купель, когда возмущается вода. По смыслу письма Вашего думаю, что этим человеком у нашей больной хотите быть Вы. Не пропустите же момента, когда возмутится вода. За это наградит Вас Бог, а я буду тоже действовать до конца» [Достоевский, 1972–1990, т. 292, с. 131].

Я уже неоднократно анализировала этот текст, впервые у Достоевского наглядно и открыто демонстрирующий структуру двусоставного образа, но акцентировала при этом внимание на двусоставном образе пространства, где в глубине сегодняшней ситуации появляется евангельская история (Ин. 5, 2–15), в которой Господу не нашлось сотрудничающего человека — и потому она осталась для нас не данностью, но заданием (одним из многих заданий Евангелия), которое возможно одному из нас исполнить вот прямо сейчас («этим человеком у нашей больной хотите быть вы»), продолжив евангельскую историю.

Сейчас я хотела бы обратить внимание на другое — и опять-таки, даже в частном письме, высказанное прикровенно. На самом деле, такой человек нашелся и у Овчей купели — и этот человек был Христос, хотя Ему и не нужно было пользоваться водой источника, чтобы исцелить расслабленного.

Вода в данном случае — лишь место соединения природ Божественной и человеческой в их сотрудничестве, место, нужное до тех пор, пока не пришел Человек и не показал, где на самом деле соединяются эти природы, порождая возможность мгновенного правильного действия, восстанавливающего все поврежденное; «не пропустите момента, когда возмутится вода» значит здесь «не пропустите момента, когда Господь сойдет в Вашу душу и направит Ваши действия в нужное русло». То есть, то, что хочет буквально сказать Достоевский Масленникову — это: «Станьте ей Христом — и все получится». Он своим неожиданным пассажем в конце письма как бы буквально соединяет адресата с подразумеваемым, но не выговариваемым прямо, образом, вводит его в резонанс с мощным первообразом.

Масленников, молодой почитатель Достоевского, как он сам пишет в своих воспоминаниях, «служил в том ведомстве, от которого зависело или оставлять просьбы о помиловании “без последствий”, или же представлять их в надлежащем свете, со всеми обстоятельствами за и против. Разделяя совершенно взгляд покойного Федора Михайловича на характер преступления Корниловой, я всей душой желал оказать ей помощь, надеясь на либерального по тому времени ближайшего начальника, в руках которого находилась возможность дать успешное движение моему докладу» [Биография, 1883, третья пагинация, с. 104]. Он написал Достоевскому письмо, где предлагал план совместных действий.

Достоевский ответил ему очень прагматичным посланием, изложив все, что уже сделал согласно этому плану, и совершенно неожиданно закончил свое письмо следующим образом: «В Иерусалиме была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслабленный жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет человека, который опустил бы его в купель, когда возмущается вода. По смыслу письма Вашего думаю, что этим человеком у нашей больной хотите быть Вы. Не пропустите же момента, когда возмутится вода. За это наградит Вас Бог, а я буду тоже действовать до конца» [Достоевский, 1972–1990, т. 292, с. 131].

Я уже неоднократно анализировала этот текст, впервые у Достоевского наглядно и открыто демонстрирующий структуру двусоставного образа, но акцентировала при этом внимание на двусоставном образе пространства, где в глубине сегодняшней ситуации появляется евангельская история (Ин. 5, 2–15), в которой Господу не нашлось сотрудничающего человека — и потому она осталась для нас не данностью, но заданием (одним из многих заданий Евангелия), которое возможно одному из нас исполнить вот прямо сейчас («этим человеком у нашей больной хотите быть вы»), продолжив евангельскую историю.

Сейчас я хотела бы обратить внимание на другое — и опять-таки, даже в частном письме, высказанное прикровенно. На самом деле, такой человек нашелся и у Овчей купели — и этот человек был Христос, хотя Ему и не нужно было пользоваться водой источника, чтобы исцелить расслабленного.

Вода в данном случае — лишь место соединения природ Божественной и человеческой в их сотрудничестве, место, нужное до тех пор, пока не пришел Человек и не показал, где на самом деле соединяются эти природы, порождая возможность мгновенного правильного действия, восстанавливающего все поврежденное; «не пропустите момента, когда возмутится вода» значит здесь «не пропустите момента, когда Господь сойдет в Вашу душу и направит Ваши действия в нужное русло». То есть, то, что хочет буквально сказать Достоевский Масленникову — это: «Станьте ей Христом — и все получится». Он своим неожиданным пассажем в конце письма как бы буквально соединяет адресата с подразумеваемым, но не выговариваемым прямо, образом, вводит его в резонанс с мощным первообразом.

Это отнюдь не наставление — здесь звучит откровение человеку о нем самом, передается то внутреннее чувство себя, которое обеспечивает ему движение без промаха и фальши. То, что в прямом виде Достоевский неоднократно высказывает опять-таки в черновиках к «Бесам»: «<…> жертвовать и жертвовать, тогда все взаимно и будут счастливы, ибо предположить, что все Христы» [Достоевский, 1972–1990, т. 11, с. 106]; «Если б представить, что все Христы, то мог ли быть пауперизм? В христианстве даже и недостаток пищи и топлива был бы спасением (можно не умерщвлять младенцев, но самому вымирать для брата моего)» [Достоевский, 1972–1990, т. 11, с. 182]; «Христианство компетентно даже спасти весь мир и в нем все вопросы (если все Христы…)» [Достоевский, 1972–1990, т. 11, с. 188]; «Вообразите, что все Христы, — ну возможны ли были бы теперешние шатания, недоумения, пауперизм? Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в Христе и не христианин. Если б люди не имели ни малейшего понятия о государстве и ни о каких науках, но были бы все как Христы, возможно ли, чтоб не было рая на земле тотчас же?» [Достоевский, 1972–1990, т. 11, с. 193]; «Вот тут труд всеобщий (если б все были Христы) проявился бы с радостным пением, но не афинских вечеров» [Достоевский, 1972–1990, т. 11, с. 193]; «Если б люди не имели ни малейшего понятия о государстве и ни о каких науках, но были бы все как Христы, возможно ли, чтоб не было рая на земле тотчас же?» [Достоевский, 1972–1990, т. 11, с. 193]".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

"Одно из главных недоумений читателей и исследователей, связанных с «Записками из подполья» Ф.М. Достоевского, вызывает соотношение двух частей текста. Этот текст называли «земноводным, совершенно невозможным в качестве произведения искусства» [Krag, 1976, p. 97], отрицали между частями всякую связь, настаивали на возможности публикации первой части как самостоятельного философского текста отдельно от второй части и осуществляли такую публикацию [Kaufmann, 1960], рассматривали вторую часть как отдельную историю и ставили по ней спектакли — и т. д.

Между тем сам автор связал первую и вторую часть очень прочно, хотя и необычным образом — и связаны они завязанными друг на друга временем действия и расположением частей текста. Дело в том, что первая по порядку часть — на самом деле вторая согласно времени действия. А вторая по порядку часть — первая согласно времени действия. Первая часть написана как результат осмысления предшествующего жизненного опыта, истоки и событийные основания которого представлены во второй части, а вторая часть написана как рассказ о жизненном событии, вспомнить о котором, «рассказать о котором даже самому себе» оказалось возможно лишь в результате работы осмысления всего предшествующего опыта, произведенной в первой части. Получается, что каждая из частей является для другой как истоком, так и итогом".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Между тем сам автор связал первую и вторую часть очень прочно, хотя и необычным образом — и связаны они завязанными друг на друга временем действия и расположением частей текста. Дело в том, что первая по порядку часть — на самом деле вторая согласно времени действия. А вторая по порядку часть — первая согласно времени действия. Первая часть написана как результат осмысления предшествующего жизненного опыта, истоки и событийные основания которого представлены во второй части, а вторая часть написана как рассказ о жизненном событии, вспомнить о котором, «рассказать о котором даже самому себе» оказалось возможно лишь в результате работы осмысления всего предшествующего опыта, произведенной в первой части. Получается, что каждая из частей является для другой как истоком, так и итогом".

Из книги: Касаткина Т.А. «Мы будем — лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского / отв. ред. Т.Г. Магарил-Ильяева. — М.: ИМЛИ РАН, 2023. — 432 с.

Forwarded from Книжный магазин «Фаланстер»

2-е издание

Касаткина Т.А., Корбелла К., Магарил-Ильяева Т.Г., Подосокорский Н.Н. Книга в книге. Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского "Идиот".

Издательство ИМЛИ РАН. 911 р.

Характернейшим свойством художественного мира Ф.М. Достоевского является то, что практически все значимые герои его произведений читают, обсуждают, переводят, толкуют и интерпретируют, покупают и продают, дарят, берут в библиотеке, передают на время друг другу и пишут сами разные книги. При этом упоминание любой книги в текстах Достоевского никогда не является случайным и проходным, но неизменно придает дополнительный объем его основным историям, которые таким образом могут необыкновенно расширяться и углубляться, вбирая в себя сложно интерпретированные смыслы включенных книг, а также их жанровые формы от житейского и исторического анекдота, фельетона, журнальной статьи и газетной заметки до евангельской притчи и апокалиптического пророчества. При этом даже на фоне творчества Достоевского особенно выделяется количеством включенных в него книг роман «Идиот». Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография посвящена исследованию причин и целей, способов и характера присутствия такого изобилия художественных, исторических и священных книг в самом мистическом романе писателя, демонстрации того, как включенные в него книги влияют на его поэтику, этику, эстетику и метафизику. Для читателей, любящих Достоевского, а также для филологов, философов, богословов.

Заказать книгу с доставкой: [email protected] или https://www.tg-me.com/falanster_delivery

Касаткина Т.А., Корбелла К., Магарил-Ильяева Т.Г., Подосокорский Н.Н. Книга в книге. Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского "Идиот".

Издательство ИМЛИ РАН. 911 р.

Характернейшим свойством художественного мира Ф.М. Достоевского является то, что практически все значимые герои его произведений читают, обсуждают, переводят, толкуют и интерпретируют, покупают и продают, дарят, берут в библиотеке, передают на время друг другу и пишут сами разные книги. При этом упоминание любой книги в текстах Достоевского никогда не является случайным и проходным, но неизменно придает дополнительный объем его основным историям, которые таким образом могут необыкновенно расширяться и углубляться, вбирая в себя сложно интерпретированные смыслы включенных книг, а также их жанровые формы от житейского и исторического анекдота, фельетона, журнальной статьи и газетной заметки до евангельской притчи и апокалиптического пророчества. При этом даже на фоне творчества Достоевского особенно выделяется количеством включенных в него книг роман «Идиот». Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография посвящена исследованию причин и целей, способов и характера присутствия такого изобилия художественных, исторических и священных книг в самом мистическом романе писателя, демонстрации того, как включенные в него книги влияют на его поэтику, этику, эстетику и метафизику. Для читателей, любящих Достоевского, а также для филологов, философов, богословов.

Заказать книгу с доставкой: [email protected] или https://www.tg-me.com/falanster_delivery

Forwarded from Книжный магазин «Фаланстер»

Авторские теории творчества (под ред. Т.А. Касаткиной)

Издательство ИМЛИ РАН. 1063 р.

В книге ставится задача описать ряд имплицитных авторских теорий творчества, вскрываемых анализом текстов и подтверждаемых эксплицитными высказываниями автора, в том числе такими, которые могут на неискушенный взгляд совсем не относиться ни к каким авторским «теориям», высказываниями словно совсем о другом — но вскрывающими сердцевину авторского мировидения и, соответственно, главные принципы его творчества. Исследователи стремились показать, как эта теория воплощалась автором, в каких случаях опыт совпадал с заявленными принципами, а в каких случаях опыт так конкретизировал заявленные тезисы, как невозможно было себе представить, имея перед собой только тезисы.

Публикация авторских теорий творчества создает надежный фундамент для конкретных анализов и интерпретаций текстов их авторов, для верификации и фальсификации этих интерпретаций, позволяет отчетливо отличать выявленный смысл текста от интерпретаторского творчества на основе текста (экзегезу от эйсегезы); создает надежную фактологическую базу для постановки вопросов о конечных целях и конкретных задачах творчества в разных временах и у разных авторов".

Заказать книгу с доставкой: [email protected] или https://www.tg-me.com/falanster_delivery

Издательство ИМЛИ РАН. 1063 р.

В книге ставится задача описать ряд имплицитных авторских теорий творчества, вскрываемых анализом текстов и подтверждаемых эксплицитными высказываниями автора, в том числе такими, которые могут на неискушенный взгляд совсем не относиться ни к каким авторским «теориям», высказываниями словно совсем о другом — но вскрывающими сердцевину авторского мировидения и, соответственно, главные принципы его творчества. Исследователи стремились показать, как эта теория воплощалась автором, в каких случаях опыт совпадал с заявленными принципами, а в каких случаях опыт так конкретизировал заявленные тезисы, как невозможно было себе представить, имея перед собой только тезисы.

Публикация авторских теорий творчества создает надежный фундамент для конкретных анализов и интерпретаций текстов их авторов, для верификации и фальсификации этих интерпретаций, позволяет отчетливо отличать выявленный смысл текста от интерпретаторского творчества на основе текста (экзегезу от эйсегезы); создает надежную фактологическую базу для постановки вопросов о конечных целях и конкретных задачах творчества в разных временах и у разных авторов".

Заказать книгу с доставкой: [email protected] или https://www.tg-me.com/falanster_delivery

Forwarded from КЦ «Покровские ворота»

📚 Презентация коллективной монографии

«Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского „Идиот“»

🗓 5 июня | 18.00

Приглашаем вас на презентацию коллективной монографии «Роль и образ книги в романе Ф. М. Достоевского „Идиот“».

Авторы: Татьяна Касаткина, Катерина Корбелла, Татьяна Магарил-Ильяева, Николай Подосокорский.

В текстах Достоевского любое упоминание — а тем более вещное присутствие — книги никогда не бывает случайным или проходным. Напротив, оно неизменно придает дополнительный объем основным сюжетным линиям, позволяя им расширяться, углубляться, а порой даже менять свой очевидный смысл на противоположный. О том, какие книги встречаются в романе, как и зачем они там появляются, мы и поговорим на встрече.

Участники презентации:

🔴 Т.А. Касаткина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, зав. научно-исследовательским центром «Ф.М. Достоевский и мировая культура», ИМЛИ РАН

🔴 Т.А. Магарил-Ильяева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН

🔴 К. Корбелла, научный сотрудник научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура», ИМЛИ РАН

🔹Вход свободный по регистрации.

#книги

«Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского „Идиот“»

🗓 5 июня | 18.00

Приглашаем вас на презентацию коллективной монографии «Роль и образ книги в романе Ф. М. Достоевского „Идиот“».

Авторы: Татьяна Касаткина, Катерина Корбелла, Татьяна Магарил-Ильяева, Николай Подосокорский.

В текстах Достоевского любое упоминание — а тем более вещное присутствие — книги никогда не бывает случайным или проходным. Напротив, оно неизменно придает дополнительный объем основным сюжетным линиям, позволяя им расширяться, углубляться, а порой даже менять свой очевидный смысл на противоположный. О том, какие книги встречаются в романе, как и зачем они там появляются, мы и поговорим на встрече.

Участники презентации:

🔹Вход свободный по регистрации.

#книги

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

В майском номере журнала "Звезда" вышла статья Николая Николаевича Подосокорского "Культ Наполеона в Петербурге Достоевского".

Прочесть ее можно на сайте издания: https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=5062

"Один из первых исследователей Петербурга Достоевского, Н.П. Анциферов (1889—1958), в своей кандидатской диссертации «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций» (1944) отмечал, что «тема Наполеона» была выдвинута Достоевским как одна из основных при «вскрытии» в Петербурге «черт капиталистического „большого города“». Согласно Анциферову, «тема русского молодого человека, стоящего под знаком Наполеона, введенная в большую литературу Пушкиным — получила у Достоевского свое завершение». Ученый был убежден, что «„идеи“ Достоевского — это силы, рожденные Петербургом».

Петербургская общественная и литературная жизнь 1830—1840-х годов отмечена новой волной интереса к фигуре Наполеона. В конце 1830-х годов французский дипломат Барант был «поражен, встретив в Петербурге настоящий культ Наполеона. „Лавки и магазины завалены его портретами, гравюрами сражений и всем, что имеет какое-нибудь отношение к нему“. В Москве Марнье замечает то же самое. „Портреты предков заменены в семейных галереях московских бар изображениями перехода через С. Бернар или прощания в Фонтенбло“. Мода на Наполеона держалась до самых <18>60<-х> годов»".

Прочесть ее можно на сайте издания: https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=5062

"Один из первых исследователей Петербурга Достоевского, Н.П. Анциферов (1889—1958), в своей кандидатской диссертации «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиций» (1944) отмечал, что «тема Наполеона» была выдвинута Достоевским как одна из основных при «вскрытии» в Петербурге «черт капиталистического „большого города“». Согласно Анциферову, «тема русского молодого человека, стоящего под знаком Наполеона, введенная в большую литературу Пушкиным — получила у Достоевского свое завершение». Ученый был убежден, что «„идеи“ Достоевского — это силы, рожденные Петербургом».

Петербургская общественная и литературная жизнь 1830—1840-х годов отмечена новой волной интереса к фигуре Наполеона. В конце 1830-х годов французский дипломат Барант был «поражен, встретив в Петербурге настоящий культ Наполеона. „Лавки и магазины завалены его портретами, гравюрами сражений и всем, что имеет какое-нибудь отношение к нему“. В Москве Марнье замечает то же самое. „Портреты предков заменены в семейных галереях московских бар изображениями перехода через С. Бернар или прощания в Фонтенбло“. Мода на Наполеона держалась до самых <18>60<-х> годов»".

23.05.2025. Татьяна Александровна Касаткина (Москва). «Который час?»: «Мое необходимое объяснение» Ипполита в структуре романа «Идиот». Часть 1. (Исследование выполнено в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках проекта № 25-18-00009 «Сочинения, язык и чтение героев зрелого периода творчества Ф.М. Достоевского 1859—1881 годов») // XL Международные Старорусские чтения «Достоевский и современность». Новгородский Музей-заповедник. Филиал «Музеи Ф.М. Достоевского в Старой Руссе». Старая Русса, 23—26 мая 2025 года. Аудиозапись.

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240683

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240683

VK Видео

Татьяна Касаткина. «Мое необходимое объяснение» Ипполита в структуре романа «Идиот». Часть 1

23.05.2025. Татьяна Александровна Касаткина (Москва). «Который час?»: «Мое необходимое объяснение» Ипполита в структуре романа «Идиот». Часть 1. (Исследование выполнено в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ)…

Рукописные книги начала XX века: Архивные разыскания. Беседа кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника ИМЛИ РАН Якова Дмитриевича Чечнева и кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника ИМЛИ РАН Максима Львовича Федорова.

СОДЕРЖАНИЕ

Искусство рукописной книги Древней Руси в советской культуре 1920-х годов: фронда или возрождение традиции? Средство выживания или самовыражения?

Рукописные книги эпохи революций и Гражданской войны: А. Белый, В. Гиляровский, П. Петровский, С. Фомин

Имажинисты-«разбойники»: В. Шершеневич и другие

А. Кусиков и издательство «Сандро» («Орднас»)

Книжные лавки писателей в Москве в 20-е годы XX века: книги для продажи и книги для коллекции

И. Новиков. «Платок забвения» как многоуровневый семиотический объект

Архив Отдела рукописей ИМЛИ РАН и Литературный музей Всероссийского союза писателей

Смотреть: https://vkvideo.ru/video-229024743_456239032

СОДЕРЖАНИЕ

Искусство рукописной книги Древней Руси в советской культуре 1920-х годов: фронда или возрождение традиции? Средство выживания или самовыражения?

Рукописные книги эпохи революций и Гражданской войны: А. Белый, В. Гиляровский, П. Петровский, С. Фомин

Имажинисты-«разбойники»: В. Шершеневич и другие

А. Кусиков и издательство «Сандро» («Орднас»)

Книжные лавки писателей в Москве в 20-е годы XX века: книги для продажи и книги для коллекции

И. Новиков. «Платок забвения» как многоуровневый семиотический объект

Архив Отдела рукописей ИМЛИ РАН и Литературный музей Всероссийского союза писателей

Смотреть: https://vkvideo.ru/video-229024743_456239032

VK Видео

Рукописные книги начала XX века: Архивные разыскания (Я.Д. Чечнев и М.Л. Федоров)

Искусство рукописной книги Древней Руси в советской культуре 1920-х годов: фронда или возрождение традиции? Средство выживания или самовыражения? Рукописные книги эпохи революций и Гражданской войны: А. Белый, В. Гиляровский, П. Петровский, С. Фомин Имажинисты…

23.05.2025. Татьяна Георгиевна Магарил-Ильяева (Москва). Роман В. Гюго «l'homme qui rit» в «Бесах» Ф.М. Достоевского (подступы к теме). (Исследование выполнено в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках проекта № 25-18-00009 «Сочинения, язык и чтение героев зрелого периода творчества Ф.М. Достоевского 1859—1881 годов») // XL Международные Старорусские чтения «Достоевский и современность». Новгородский Музей-заповедник. Филиал «Музеи Ф.М. Достоевского в Старой Руссе». Старая Русса, 23—26 мая 2025 года. Аудиозапись.

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240684

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240684

VK Видео

Татьяна Магарил-Ильяева. Роман Гюго «l'homme qui rit» в «Бесах» Достоевского (подступы к теме)

23.05.2025. Татьяна Георгиевна Магарил-Ильяева (Москва). Роман В. Гюго «l'homme qui rit» в «Бесах» Ф.М. Достоевского (подступы к теме). (Исследование выполнено в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках…

Forwarded from Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН

#новинки2025

Авторские теории творчества / под ред. Т.А. Касаткиной. — М.: ИМЛИ РАН, 2025. — 544 с.

В книге ставится задача описать ряд имплицитных авторских теорий творчества, вскрываемых анализом текстов и подтверждаемых эксплицитными высказываниями автора, в том числе такими, которые могут на неискушенный взгляд совсем не относиться ни к каким авторским «теориям», высказываниями словно совсем о другом — но вскрывающими сердцевину авторского мировидения и, соответственно, главные принципы его творчества. <...> Публикация авторских теорий творчества создает надежный фундамент для конкретных анализов и интерпретаций текстов их авторов, для верификации и фальсификации этих интерпретаций, позволяет отчетливо отличать выявленный смысл текста от интерпретаторского творчества на основе текста (экзегезу от эйсегезы); создает надежную фактологическую базу для постановки вопросов о конечных целях и конкретных задачах творчества в разных временах и у разных авторов.

Стоимость: 770 руб.

Авторские теории творчества / под ред. Т.А. Касаткиной. — М.: ИМЛИ РАН, 2025. — 544 с.

В книге ставится задача описать ряд имплицитных авторских теорий творчества, вскрываемых анализом текстов и подтверждаемых эксплицитными высказываниями автора, в том числе такими, которые могут на неискушенный взгляд совсем не относиться ни к каким авторским «теориям», высказываниями словно совсем о другом — но вскрывающими сердцевину авторского мировидения и, соответственно, главные принципы его творчества. <...> Публикация авторских теорий творчества создает надежный фундамент для конкретных анализов и интерпретаций текстов их авторов, для верификации и фальсификации этих интерпретаций, позволяет отчетливо отличать выявленный смысл текста от интерпретаторского творчества на основе текста (экзегезу от эйсегезы); создает надежную фактологическую базу для постановки вопросов о конечных целях и конкретных задачах творчества в разных временах и у разных авторов.

Стоимость: 770 руб.

Махов А.Е. Избранные сочинения: В 3-х т. Т. 2. О музыке слова / Составление, общая редакция, предисловие О.Л. Довгий. Тула: Аквариус, 2025. 780 с. ISBN 978-5-6053926-6-8. Тираж 300 экз.

Дешевле всего (по издательской цене) купить по адресу:

[email protected]

Аннотация: Второй том Избранных сочинений А.Е. Махова посвящён многовековой истории отношений слова и музыки, их непрерывному влечению друг к другу и невозможности слиться. Это книга о «трансмузыкальном» – огромной области между музыкой и словом, в которой между музыкальным и словесным идет постоянный взаимообмен. В книгу вошли монография «Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике» (2005), докторская диссертация «Система понятий и терминов музыковедения в европейской поэтике» (2007) (впервые публикуются все материалы защиты, включая отзывы на диссертацию и автореферат), статьи разных лет, заявка на книгу «Поэтика и музыка», которую А.Е. Махов собирался выпустить в 2024 г., дополнения к списку публикаций.

Материалы, публикуемые в хронологическом порядке, системно представляют формирование взглядов А.Е. Махова на предмет, который, по всеобщему мнению, является одним из главных в его научном мире. Издание предназначено как для специалистов в области музыковедения, истории литературы, так и для широкого читателя.

Александр Евгеньевич Махов (1959—2021) — доктор филологических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН и отдела литературоведения ИНИОН РАН.

Дешевле всего (по издательской цене) купить по адресу:

[email protected]

Аннотация: Второй том Избранных сочинений А.Е. Махова посвящён многовековой истории отношений слова и музыки, их непрерывному влечению друг к другу и невозможности слиться. Это книга о «трансмузыкальном» – огромной области между музыкой и словом, в которой между музыкальным и словесным идет постоянный взаимообмен. В книгу вошли монография «Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике» (2005), докторская диссертация «Система понятий и терминов музыковедения в европейской поэтике» (2007) (впервые публикуются все материалы защиты, включая отзывы на диссертацию и автореферат), статьи разных лет, заявка на книгу «Поэтика и музыка», которую А.Е. Махов собирался выпустить в 2024 г., дополнения к списку публикаций.

Материалы, публикуемые в хронологическом порядке, системно представляют формирование взглядов А.Е. Махова на предмет, который, по всеобщему мнению, является одним из главных в его научном мире. Издание предназначено как для специалистов в области музыковедения, истории литературы, так и для широкого читателя.

Александр Евгеньевич Махов (1959—2021) — доктор филологических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН и отдела литературоведения ИНИОН РАН.

05.06.2025. Презентация коллективной монографии: Касаткина Т.А., Корбелла К., Магарил-Ильяева Т.Г., Подосокорский Н.Н. Книги в книге. Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» / отв. ред. Т.А. Касаткина. 2-е изд. М.: ИМЛИ РАН, 2025. 392 с.

Участники: Татьяна Касаткина, Катерина Корбелла, Татьяна Магарил-Ильяева. Москва, Культурный центр "Покровские ворота". Аудиозапись.

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240685

Участники: Татьяна Касаткина, Катерина Корбелла, Татьяна Магарил-Ильяева. Москва, Культурный центр "Покровские ворота". Аудиозапись.

Слушать: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240685

VK Видео

Презентация коллективной монографии «Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского „Идиот“»

05.06.2025. Презентация коллективной монографии: Касаткина Т.А., Корбелла К., Магарил-Ильяева Т.Г., Подосокорский Н.Н. Книги в книге. Роль и образ книги в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» / отв. ред. Т.А. Касаткина. 2-е изд. М.: ИМЛИ РАН, 2025. 392 с. Участники:…

06.06.2025. 1-й семинар "Методологии работы с сочинениями и кругом чтения героев в произведениях Ф.М. Достоевского". Семинар проведен в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках проекта № 25-18-00009 «Сочинения, язык и чтение героев зрелого периода творчества Ф.М. Достоевского 1859–1881 годов». Ведущая семинара — Татьяна Александровна Касаткина.

Доклады:

1. Николай Николаевич Подосокорский. Пушкинский след в рассказе генерала Иволгина о Наполеоне в романе «Идиот».

2. Татьяна Александровна Касаткина. Ссылка героя на Апокалипсис, ведущая к цитатам из литургических текстов и Гете. «Мое необходимое объяснение» Ипполита Терентьева.

3. Татьяна Георгиевна Магарил-Ильяева. Стратегии исследования роли и места романа В. Гюго «l'homme qui rit» в романе Ф.М. Достоевского «Бесы»?

В обсуждении участвуют: Катерина Корбелла, Екатерина Николаевна Ратникова, Ксения Григорьевна Румянцева.

Смотреть: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240686

Доклады:

1. Николай Николаевич Подосокорский. Пушкинский след в рассказе генерала Иволгина о Наполеоне в романе «Идиот».

2. Татьяна Александровна Касаткина. Ссылка героя на Апокалипсис, ведущая к цитатам из литургических текстов и Гете. «Мое необходимое объяснение» Ипполита Терентьева.

3. Татьяна Георгиевна Магарил-Ильяева. Стратегии исследования роли и места романа В. Гюго «l'homme qui rit» в романе Ф.М. Достоевского «Бесы»?

В обсуждении участвуют: Катерина Корбелла, Екатерина Николаевна Ратникова, Ксения Григорьевна Румянцева.

Смотреть: https://vkvideo.ru/video-18077050_456240686

VK Видео

1-й семинар «Методологии работы с сочинениями и кругом чтения героев в произведениях Достоевского»

06.06.2025. 1-й семинар "Методологии работы с сочинениями и кругом чтения героев в произведениях Ф.М. Достоевского". Семинар проведен в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках проекта № 25-18-00009 «Сочинения…